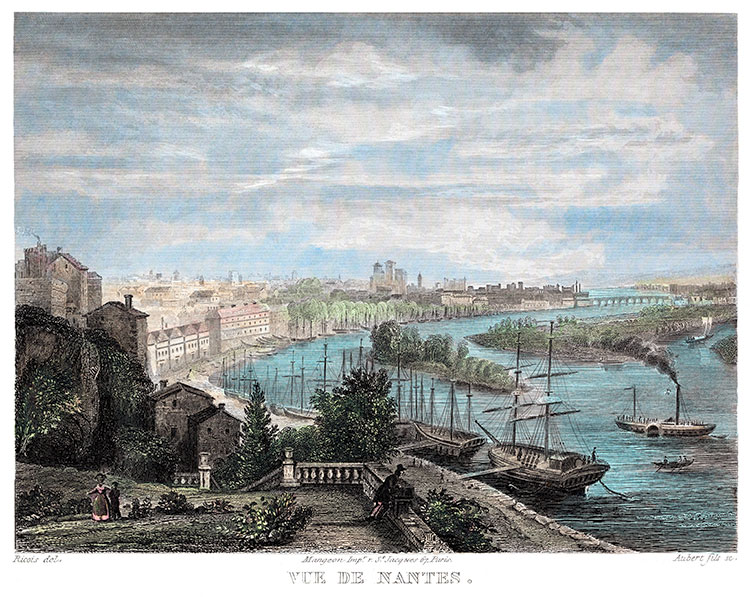

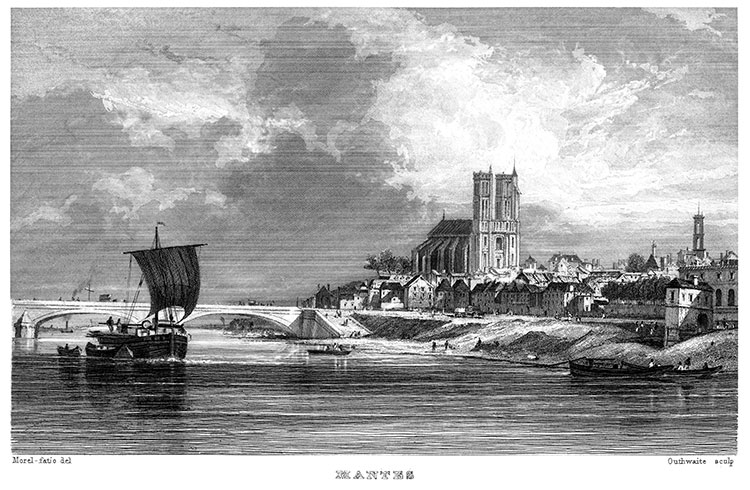

Nantes depuis la Loire vers 1860, gravure de Morel-Fatio

extraite de La Normandie - Jules Janin - 1862 - Collection personnelle

Cliquez sur la gravure pour la zoomer

Texte extrait du Dictionnaire de toutes les communes de France

éd. 1851 - Augustin Girault de Saint Fargeau - (collection personnelle).

NANTES, Condivincum Namnetum, ancienne, grande, riche et belle ville maritime, chef-lieu du département de la Loire-Inférieure (Bretagne), du 4e arrondissement et de 6 cantons. Tribunaux de 1ère instance et de commerce ; chambre et bourse de commerce, conseil de prud’hommes, banque, hôtel des monnaies (lettre T). Ecole d’hydrographie de 1ère classe. Collège royal. Société académique. École secondaire de médecine. Société d’agriculture. Société industrielle. Société d’horticulture. Syndicat maritime. Consulats étrangers. Chef-lieu de la 12e division militaire. Gîte d’étape. Direction des douanes. Évêché. Séminaire diocésain ; école secondaire ecclésiastique. 8 cures, Bureau de Poste. Relais de Poste. Population 82,389 habitants

— Terrain cristallisé ou primitif. — Établissement de la marée, 5 heures 55 minutes.

Autrefois évêché, parlement de Rennes, présidial, mairie, chambre des comptes, hôtel des monnaies, amirauté, tribunal des maréchaux de France, maîtrise particulière, justice consulaire, chambre de commerce, université, bibliothèque publique, bureau d’agriculture, des arts et du commerce, école gratuite de dessin, école de médecine, chambre syndicale, bureau des octrois, gouvernement particulier, lieutenance de maréchaussée, deux chapitres, un séminaire, une abbaye de filles ordre de Ste-Claire, couvents de dominicains, de jacobins, de cordeliers, de capucins, de carmes, de chartreux, de récollets, de minimes, de l’Oratoire et frères des écoles chrétiennes, de carmélites, bénédictines, de filles de Ste-Claire, d’Ursulines, de la Visitation, de cordelières, de religieuses de la Madeleine, du bon Pasteur, de la Providence, 3 couvents d’hospitalières.

L’origine de Nantes se perd dans la nuit des temps. Avant la conquête des Gaules par les Romains, cette ville était la capitale des Namnètes, et elle formait déjà une cité assez puissante pour secourir les peuples qui osaient résister à ces conquérants. César, Strabon, Pline et Ptolémée ont parlé des Namnètes, mais le dernier seul nous a donné le nom de leur capitale, Condivincum, qui prit ensuite le nom du peuple Namnètes : c’est le Portus Namnetum de la Table de Peutinger, laquelle fournit une route ancienne entre Juliomagus et Gesocribate, Brest, dont les mesures portent à Nantes pour Portus Namnetum.

En 445, Nantes soutint avec courage pendant soixante jours un siège terrible contre les Huns. Le 24 juin 843, cette ville fut prise d’assaut par les Normands ; l’évêque, tout le clergé et une grande partie des citoyens furent passés au fil de l’épée ; la cathédrale fut pillée et presque entièrement détruite. Les Normands s’en emparèrent une seconde fois en 853. Quarante- quatre ans après, ces mêmes Normands la prirent de nouveau et la ruinèrent de fond en comble ; mais ayant été vaincus par Alain Barbe-Torte, ils furent enfin forcés de l’abandonner ; Alain fit rebâtir la ville, qui dut à son heureuse situation de se repeupler bientôt.

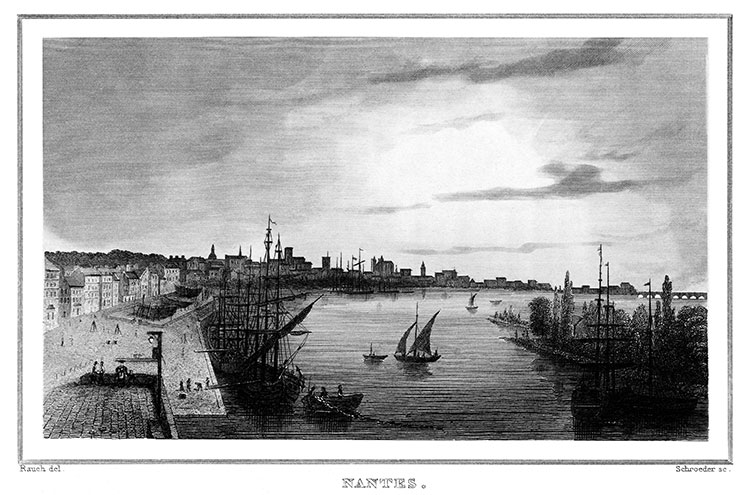

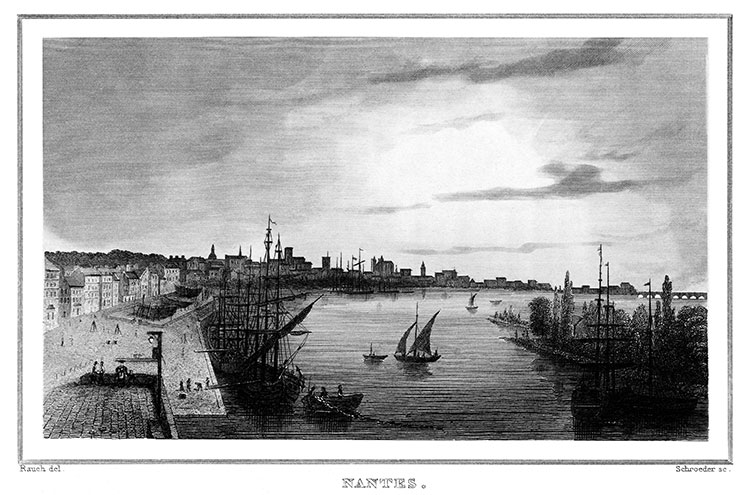

Nantes le long de la Loire vers 1835, gravure de Rauch

extraite du Guide pittoresque du voyageur en France - 1838 - Collection personnelle

Cliquez sur la gravure pour la zoomer

Histoire brève de Nantes

Les armes de Nantes sont : de gueules, à un navire d’argent sur une onde ombrée de sinople, aux voiles d'hermines ; au chef d’argent chargé de sept mouchetures d’hermine de sable tout de rang.

Texte

extrait de l'ouvrage "L'Univers

collection des vues les plus pittoresques du globe" de Jules Janin - édition ~1840 - collection personnelle

Sur cette terre, dans cette ville aujourd’hui si calme et tout occupée des heureuses et paisibles conquêtes de l’industrie, bien des peuples ont passé ; les Pietés, les Albains de Rennes, les peuplades de la Cornouaille bretonne, les Romains conduits par ce Maxime, chef des légions de la Bretagne, qui médita la conquête de Rome.

« Après que Maxime eût été fait roi de Bretagne, comme celuy royaume ne lui suffisait pas, il désira submettre à lui le pays de Gaule, pour laquelle chose faire il assembla très-grand navire et cuillit toute la chevalerie armée de l'ille, puis passa la mer et appliqua premièrement en Armorique qui maintenant est appelée Petite Bretagne, où il commença à guerroyer le peuple gaulois qui y habitait.

Conan, qui était cousin de la reine de Bretagne et associé à Maxime par nœud d’amour indissoluble, le suivit avec la juvente des Bretons : entre ces choses Maxime, aidé par le vent d’aquillon avec grande et superbe congrégation de navires, s’adressa à l’entrée du pays de Létanie, où il appliqua à un havre appelé le port Chauveux, lequel était plausible situé à l’accouchement du soleil. Maxime, duc d’Albion, s’efforçant acquérir le royaume Armorican et par son cruel glaive destrancher les rebelles, prent villes et chasteaux, et ne cessa de perdre le pays en ravissant les richesses et dégastant la terre, jusques à ce que la gent Gallique, par hardement mortel et merveilleux, vint en champ resister contre les Bretons. Si fut là fait aigre conflit entr’eux, grand son de trompes et de cors, grand bruit aussi et froissement d’armes pourtant qu’ils combattirent d’une part et d’autre par si grande haine que là fut faite dommageante occision, car Bellone, c’est la déesse de la bataille, augmentait de tous les côtés la fureur, et y cheoit le peuple comme pluie; en la parfin les Bretons bataillant constantement dévorèrent par vorage de fer quinze mille Gaulois qui cheurent là tout ensemble avec leur duc Imbalfretet s’enfuirent, les autres délaissant femmes et enfants, qui pour leur trop grande jeunesse ne se pouvaient mourir ne departir.

Après la dite bataille, Maxime s’ajouit de grande liesse, parce qu’il pensa que par l’occision de si grande multitude d’hommes, le pays d’Armorique lui serait après légèrement submis. »

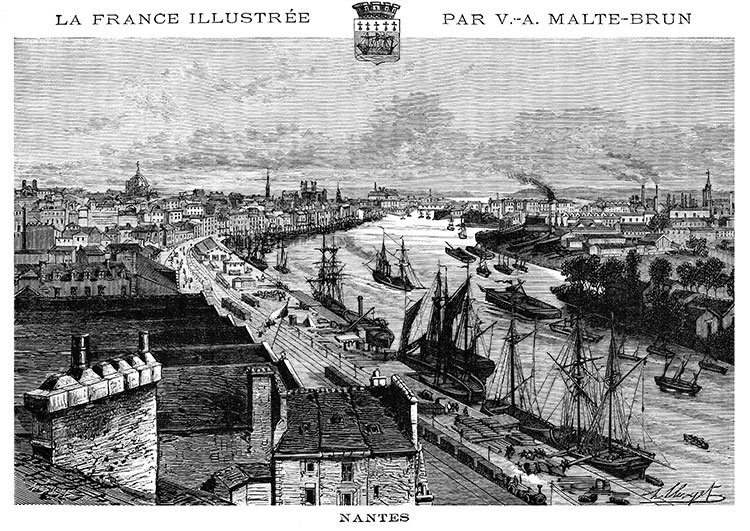

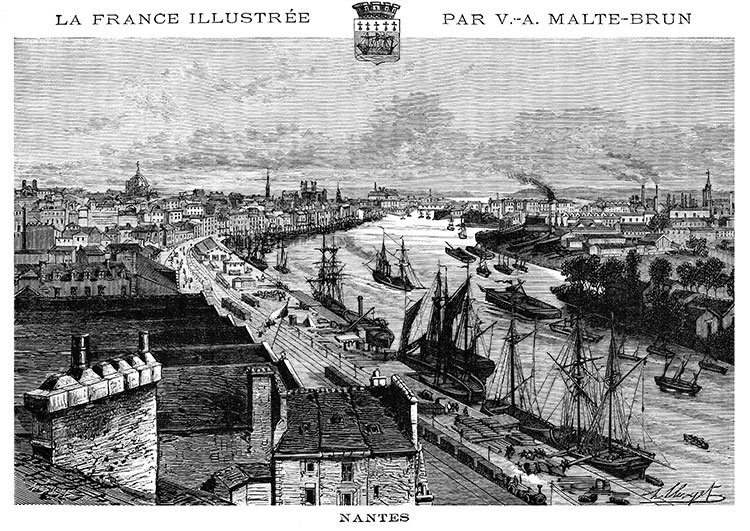

Vue générale de Nantes vers 1880

gravure extraite de La France illustrée - Malte-Brun - Collection personnelle

Cliquez sur la gravure pour la zoomer

Texte extrait du Dictionnaire de toutes les communes de France

éd. 1851 - Augustin Girault de Saint Fargeau - (collection personnelle).

Description de Nantes

La ville de Nantes est dans une situation très avantageuse pour le commerce sur la ligne du chemin de fer de Paris à l’Océan, et sur le canal de Nantes à Brest. Elle est bâtie à l’extrémité d’immenses prairies bordées de coteaux couverts de vignes, sur la rive droite de la Loire, qui s’y divise en plusieurs bras, au confluent de l’Erdre et de la Sèvre nantaise. Cette ville est, en général, très bien bâtie, bien percée, et remarquable par la régularité de ses places publiques ; l’ile Feydeau, le quartier Graslin, la place Royale, peuvent être comparés aux plus beaux quartiers de la capitale. Les quais surtout sont superbes. Le coup d’œil frappant de la Loire, couverte de navires et de bateaux de toute espèce ; les îles et les prairies qui s’étendent le long du fleuve ; les ponts au bout desquels on aperçoit, pour ainsi dire, une seconde ville ; le port de la Fosse, feront toujours l’admiration des étrangers.

Les plus beaux quartiers de Nantes ont été bâtis, sur la fin du siècle dentier, par M. Graslin, riche financier, dont le souvenir sera toujours cher à ses compatriotes, qui se sont empressés d’éterniser son nom en le donnant à la plus belle de leurs places publiques.

.

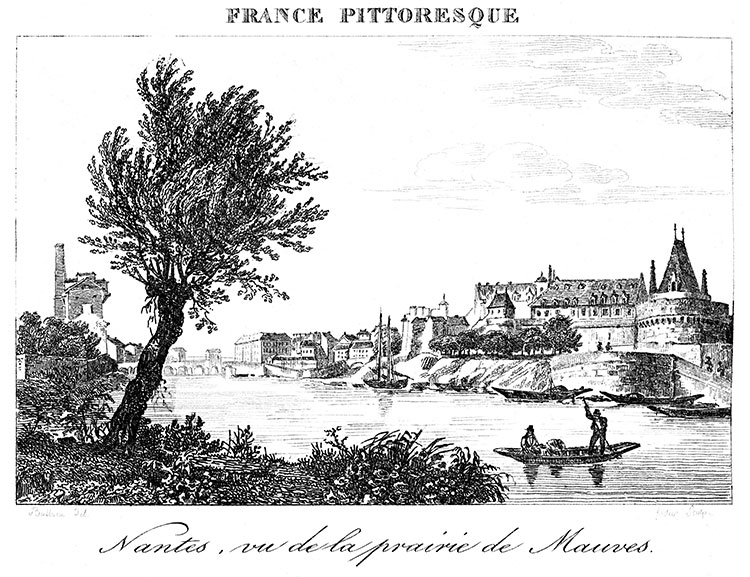

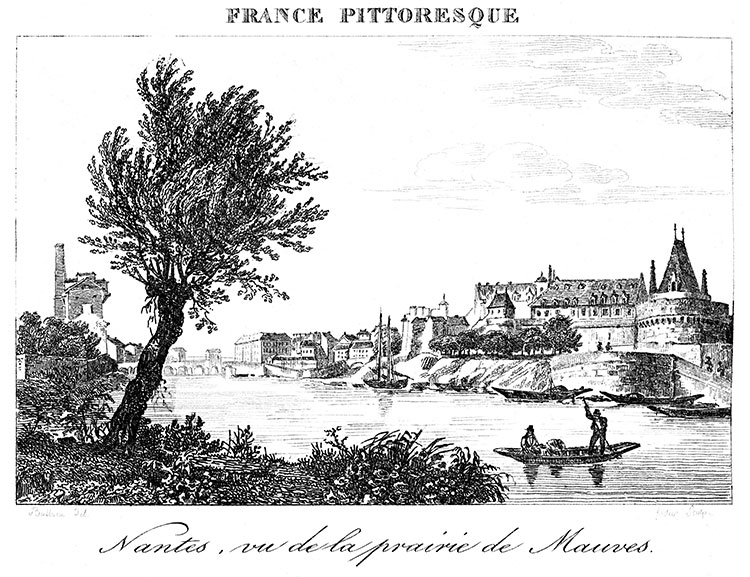

Nantes vers 1800 vue de la prairie

des Mauves,

gravure de Bullura extraite de La France pittoresque - Abel Hugo - 1835

Le quai ou port de la Fosse s’étend sur une longueur de 2 km, depuis le château jusqu’à l’Ermitage. Du côté du fleuve, il est ombragé de beaux arbres sur une grande partie de sa longueur, et bordé de très belles maisons, ornées de balcons somptueux et variés à l’infini. Les quais qui bordent ce port, couvert de navires de toutes les nations, forment une promenade très fréquentée, qu’animent sans cesse les arrivages, les départs et les travaux de la navigation. La multitude des matelots et des ouvriers qui amènent les marchandises, et qui font les déchargements ; les nombreux et vastes magasins qui occupent le rez-de-chaussée des hôtels de ce quai, d’une situation si précieuse pour tout ce qui tient au commerce ; la perspective du fleuve et de ses îles, tout contribue à donner à ce port un air de splendeur et de magnificence.

Ce quai a été prolongé récemment de toute la longueur des anciens chantiers de construction, qui ont été transportés sur l’autre rive. C’est une magnifique promenade que la Fosse, par un beau soir, quand le soleil couchant disparaît à travers la forêt de mâts et de cordages qui s’élèvent sur la Loire. A la beauté matérielle et positive du spectacle de ce .fleuve disparaissant sous tant de navires pressés les uns contre les autres, se joint une exquise beauté morale : la pensée que ces bâtiments ont vu tous les coins du globe, que celui-ci a vogué dans les passes parfumées des îles de la Sonde, celui-là au milieu des glaces des mers de l’Islande, cet autre dans l’Archipel embaumé de la Grèce ou sur les mers brûlantes des tropiques, et qu’ils ont lutté contre les tempêtes des Hébrides, ou contre les ouragans des Antilles. Que de fortune, de hasards, de bonheur et d’angoisses ! C’est le sort visible qu’un vaisseau ; c’est le destin, le hasard.

Nantes, le château et la cathédrale vers 1845, gravure de Rouargue frères

extraite de l'Album pittoresque du Jardin de la France - Bords de la Loire - Rouargue frères - 1850

Collection personnelle

Cliquez sur la gravure pour la zoomer

Les monuments les plus remarquables de Nantes sont :

Le Château, bâti par Alain Barbe-Torte, en 938. C’est une énorme masse de bâtiments irréguliers, flanquée de tours rondes, et dominée aujourd’hui de toutes parts. Il n’est plus d’aucune défense pour la ville ; la chapelle sert maintenant de magasin à poudre.

Le château du Bouffay, bâti sur la fin du Xe siècle. La tour polygonale très élevée qu’on y voit aujourd’hui fut construite en 1662 : elle renferme l’horloge et la cloche du beffroi.

L’église cathédrale, dédiée à saint Pierre, bel édifice construit en 1434.

Cette cathédrale, quoique très élevée, fait peu d’effet extérieurement, parce qu’on ne l’a pas finie, non plus que les deux tours du portail, dont la hauteur, qui est de 52 m excède à peine celle du comble. Le portail, composé de trois entrées, est décoré d’une multitude de ravissantes figurines en pierre, d’un effet admirable, distribuées en petits groupes et sculptées en hauts-reliefs ; elles sont d’une pureté de dessin qui étonne pour le siècle où elles ont été exécutées. Plusieurs sont mutilées ou détruites par le double effet du temps et de la Révolution.

L’intérieur de l’église consiste presque tout entier dans une belle nef, qui paraît d’autant plus haute qu’elle est moins grande. Dix piliers suffisent pour la soutenir : ils semblent s’élever jusqu’aux nues. La nef transversale, qui devait former la croix latine, et le chœur, qui devait être la plus belle partie de cet ensemble, restent encore à faire. Le chœur, lourd, bas et sombre de la vieille église, bâtie par saint Félix au VIe siècle, conservé lors de la reconstruction, fut bizarrement adapté dans le XVIIe siècle à cette majestueuse nef du XIVe, et au lieu d’achever la nef transversale, on la supprima. La partie qui s’est trouvée construite forme, à droite du chœur, une espèce d’avant-sacristie où a été transporté de l’église des Carmes, démolie dans la Révolution, le tombeau que la reine Anne fit élever à François II, son père, dernier duc de Bretagne.

Lors de la translation du monument dans la cathédrale, on y renferma (27 août 1817) les restes de Marguerite de Bretagne, première épouse de François, et d’Arthur, comte de Richemont, connétable de France, mort à Nantes le 26 septembre 1458.

Ce magnifique mausolée, chef-d’œuvre de Michel Columb, fut exécuté en 1507. Il est entièrement en marbre blanc, noir et rouge, élevé de cinq pieds et posé sur un socle de marbre blanc, couvert d’une mosaïque qui entrelace des lettres F et des hermines. Sur le tombeau sont couchées deux statues en marbre blanc, de grandeur plus que naturelle, représentant François II et Marguerite de Foix, sa seconde femme, ayant une couronne et le manteau ducal. Des carreaux, soutenus par trois anges, supportent leur tète, et, à leurs pieds, un lion et un lévrier tiennent entre leurs pattes les armes de Bretagne et de Foix. Aux quatre angles, quatre statues de hauteur naturelle représentent, avec leurs attributs, les vertus cardinales, la justice, la tempérance, la prudence et la force. Dans la statue emblématique de la justice est représentée Anne de Bretagne, sous le costume et sous les attributs de reine et de duchesse, avec la couronne fleurdelisée et fleuronnée sur la tête. Aux deux côtés sont les douze apôtres en marbre blanc, dans des niches de marbre rouge. Au bout, et du côté de la tète du tombeau, sont saint François d’Assise et sainte Marguerite, patrons du duc et de la duchesse ; du côté des pieds se trouvent Charlemagne et saint Louis. La base est ornée de seize petites figures représentant des pleureuses, dont le visage et les mains sont eu marbre blanc et le reste du corps en marbre noir. — Cette heureuse production de l’art breton, au commencement du XVIe siècle, est d’autant plus remarquable qu’elle a devancé de plusieurs années celles de J. Goujon, avec lesquelles elle peut rivaliser sans désavantage. Les figurines placées sur ses quatre faces, les grandes figures allégoriques des quatre angles, les statues couchées de François et de Marguerite, sont d’une exécution parfaite. Les douze apôtres qui remplissent les niches latérales méritent d’être cités pour la beauté de leur caractère.

L’hôtel de la préfecture, bâti en 1777. C’est le plus bel édifice de Nantes. Il a deux belles façades d’ordre ionique : la principale, donnant sur la rue qui conduit à la cathédrale, est ornée d’un fronton supporté par quatre colonnes qu’accompagnent douze pilastres distribués à droite et à gauche. La façade qui donne sur l’Erdre n’a qu’un fronton isolé et quatre colonnes sans accompagnement. Dans l’intérieur, on remarque le vestibule, l’escalier à double rampe qui conduit aux appartements, la vaste salle des pas perdus, et la salle des délibérations du conseil. Les plans d’élévation, de décoration et de distribution de ce riche palais sont dus à l’habile architecte nantais Ceyneray.

La Bourse, édifice achevé en 1812. La façade du côté de la promenade est ornée d’un beau péristyle de dix colonnes ioniques supportant un entablement couronné d’autant de statues qui répondent à chaque colonne. La partie opposée offre aussi une belle façade ; c’est un portique d’ordre dorique portant, au-dessus d’une balustrade servant de balcon, quatre statues représentant Jean Bart, Dugay-Trouin, Duquesne et Cassart. La salle où se tient, la bourse est grande et belle ; le plafond en est supporté par huit colonnes corinthiennes.

La salle de spectacle, construite sur la place Graslin, en 1787. Un beau péristyle de huit colonnes d’ordre corinthien en forme la façade ; les quatre colonnes du milieu sont répétées à l’entrée d’un vestibule, auquel on arrive par un vaste perron qui occupe toute la largeur de la façade. L’intérieur, formé de quatre rangs de loges, peut contenir 1,300 personnes. C’est une des plus belles salles de spectacle des départements, après celles de Bordeaux et de Dijon. Huit statues représentant les muses couronnent le frontispice.

Le muséum d’histoire naturelle, situé dans un quartier isolé et tranquille, propre à la méditation qu’exige l’étude de la nature. Le corps de bâtiment est entre une grande cour et un jardin qui laisse la liberté de tirer des jours francs, sans ombrages et sans réflexions. La pièce du milieu, qui est octogone, a 8 m environ de diamètre ; ou y parvient par un vestibule d’un ordre d’architecture simple, mais élégant, qui fait face à une allée de lauriers. Deux salles latérales, de 15 m 33 cm d’élévation et de 8 m de longueur chacune, communiquent à cette pièce par des portes de 2 m 66 cm de hauteur sur 1 m 33 cm de largeur ; ainsi on peut, du centré de l’édifice, en embrasser toute l’étendue d’un seul coup d’œil. La salle du milieu est surmontée d’une coupole dont l’élévation a permis d’y établir un étage supérieur, dans lequel sont rangés exclusivement les produits minéralogiques du département.

La salle du milieu est consacrée aux productions minéralogiques qui, pour leur nombre, leur richesse, et surtout leur variété, ne le cèdent qu’à celles de Paris. On y rencontre même beaucoup de corps que l’on chercherait vainement ailleurs. La salle qui est à droite renferme la partie ornithologique ; les oiseaux les plus rares et les plus brillants y étalent le luxe de leur plumage, en même temps que de nombreuses espèces zoologiques y piquent vivement l’attention. L’autre salle latérale offre la réunion des animaux ichthyologiques, des reptiles et des insectes. Le vestibule renferme une superbe momie, et sa boîte en sycomore, présent du célèbre voyageur Cailliaud.

Ce beau muséum naturel, si propre à exciter l’admiration, est dû entièrement aux soins sans cesse répétés de M. le professeur Dubuisson. Fondateur d’un établissement que les sciences de ce département réclamaient, hautement, il lui a consacré ses veilles ; et c’est à ses travaux que Nantes est redevable de cette intéressante collection des minéraux du département que renferme la salle supérieure.

Le musée de peinture renferme une belle collection de tableaux, parmi lesquels on remarque principalement : deux Murillo ; un. vieillard aveugle, assis sur une pierre ; vieillard se versant du vin rouge ; le Baptême de saint Jean, par l'Albano ; saint Pierre délivré de prison par l’ange, par le Caravage ; sainte Claire, par Carrache ; la Pentecôte, par .Philippe de Champagne ; un Magistrat flamand et sa famille, par Coques ; saint Janvier, attribué, au Dominiquin ; sainte Famille, par le Garofolo ; saint Jean Baptiste, par le Guide ; Jésus portant sa croix, par Léonard de Vinci ; la Femme adultère, par Lutto ; Judith, par Manfridi ; le Chat emmailloté et les Voleurs de bestiaux, par Michel-Ange Cercozzi ; Jésus reconnu par deux de ses disciples, par Rembrandt ; Paysages, par. Salvator Rosa ; Triomphe d’un guerrier ; Tète d’Hercule ; Portrait de la femme de Rubens, par Rubens ; saint Sébastien ; Élévation en croix, par Van Dick ; Marines, par Joseph Vernet ; Noces de Cana, par Paul Véronèse, le Retour de l’Enfant prodigue, par Corneille de Wael ; Vision de saint Jérôme, par Bernardin ; Paysage représentant le Pont de Crévola, dans le Simplon, par Rémond, etc., etc.

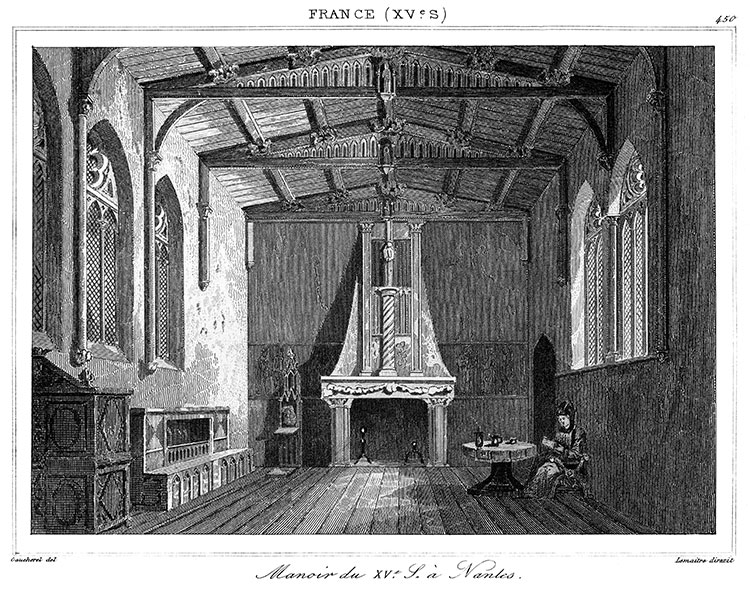

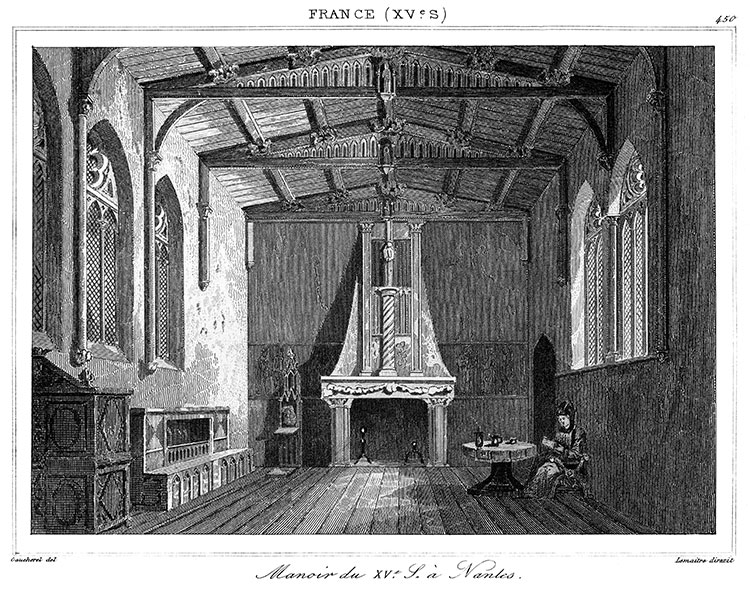

Intérieur de manoir à Nantes vers 1840, gravure de Gaucherel

extraite de L'Univers - France - M. Lemaitre - 1845 - Collection personnelle

Cliquez sur la gravure pour la zoomer

On remarque encore à Nantes : l'église St Similien ; la chapelle de St-François de Sales ; l’Hôtel-Dieu ; l’hôpital général de St-Jacques qui a remplacé l'hospice du Sanitat ; l’ancien hôtel des Monnaies où l’on a transféré les tribunaux ; le musée de peinture ; la bibliothèque publique, renfermant 30,000 volumes imprimés et un grand nombre de manuscrits précieux ; la halle au blé ; la halle aux toiles ; la maison dite du Chapitre, située sur la place de la Cathédrale, dont le balcon est décoré par quatre cariatides en bas-reliefs, d’après les cartons de Puget ; l’hôtel Briord ; l’hôtel de Rosmadec, aucienne demeure des sires de Goulaine ; l’hôtel d’Aux ; l’hôtel Deurbroucq ; les maisons du quai Brancas, dont l’immense façade, ornée de pavillons et de pilastres d’ordre ionique et dorique, présente l’aspect d’un véritable palais ; l’observatoire de la marine et celui de la place Graslin, etc., etc., et, dans les nouveaux quartiers, un grand nombre de beaux hôtels d’une riche architecture.

On trouve à Nantes 33 places publiques, tant grandes que petites, et environ 450 rues. La place Royale est vaste et régulière. Son contour est formé de neuf masses de bâtiments élégamment construits sur un plan symétrique. Elle offre des boutiques magnifiques, comparables à celles de Paris et de Londres. La place Graslin, un peu moins grande que la place Royale, est entourée de beaux hôtels et de maisons bien bâties ; régulièrement carrée du côté du théâtre, elle s’arrondit en fer à cheval du côté opposé.

Industrie.

Fabriques renommées de biscuit de mer, de couvertures de laine, serge, flanelle, mouchoirs, etc. Manufactures de toiles peintes, de feutres pour le doublage des navires, de chapeaux en feutre verni, de cordages pour la marine, de produits chimiques, de colle forte. Filatures de coton ; nombreuses raffineries de sucre ; blanchisseries de toiles, etc., etc. Chantiers de construction pour des navires de 1,000 tonneaux et au-dessous. Armements pour la pêche de la morue et de la baleine.

Commerce.

Le commerce particulier de cette ville consiste en productions de son territoire, charbon de terre, grès, bois propre à faire des cercles, biscuit de mer, farines étuvées, beurre pour la mer, vins, eau-de-vie, vinaigre, outils aratoires et autres objets de son industrie. Elle fournit à l’intérieur beaucoup de sels provenant des salines de Noirmoutier, du Croisic,etc. Mais c’est au commerce maritime que cette ville doit toute sa splendeur. Ses vaisseaux portent dans le Nord des vins, des eaux-de-vie, du miel, du sucre, des draps et autres étoffes de laine et de soie ; ils se chargent, en retour, de mâts de navires, de planches, de goudron, de chanvre, de cuivre, d’acier et de plomb. Ils portent en Espagne, en Portugal, aux îles Canaries, et dans les ports de la côte d’Afrique, de la morue, des papiers, des toiles, des étoffes de soie, des dentelles d’or et d’argent, du sucre, de la mercerie et de la quincaillerie ; ils en rapportent des vins de liqueur, de l’or de l’argent, des diamants, des laines, du coton, de l’huile, de la cochenille, de la cannelle, des bois propres à la teinture, des gommes, de l’ivoire et des parfums. Les cargaisons de ceux destinés pour les Indes, l’Amérique et les colonies, consistent en toutes sortes de choses nécessaires à la vie, en toiles, coutils, siamoises, étoffes de soie, mercerie, quincaillerie, meubles, glaces, livres, modes, etc

Foires de 15 jours les 25 mai et d’un jour les 3 février, 26 avril, 16 juillet, 2 septembre, 11 octobre, ler décembrte, mi-carême, 1er, 2e 3e et 4e samedis après la St-Gilles, le lendemain de la vente des produits de la Bergerie royale, et le lendemain des courses de chevaux.

À 107 km S. de Rennes, 391 km S.-O. de Paris. Longitude occidentale 3° 52' 59", latitude 47° 13' 6".

L’arrondissement de Nantes renferme 17 cantons : Aigrefeuille, Bonnaye, Carquefou, Clisson, la Chapelle-sur-Erdre, Légé, le Loroux-Bottereau, Machecoul, Nantes (1er canton), Nantes (2e canton), Nantes (3e canton), Nantes (4e canton), Nantes (5e canton), Nantes (6e canton), St-Philibert, Valet, Vertou.

Biographie.

Nantes est le lieu de naissance d’un grand nombre de personnages dis- tingués, parmi lesquels on cite principalement :

- Anne de Bretagne, fille du dernier duc de Bretagne et épouse de deux rois de France.

- Le jésuite CERISIERS, auteur de la Vie de Ste-Geneviève de Brabant.

- Vessière de LA Croze, savant érûdit.

- Nic. Travers, historien de la ville de Nantes.

- Huet de COETLIZAN, auteur d’une Statistique de la Loire-Inférieure.

- Athenas, savant antiquaire.

- Guimard, auteur des Annales nantaises.

- Guêpin, auteur d’une Histoire de Nantes.

- Le Boyer, auteur d’une Description de Nantes et des communes de la Loire-Inférieure.

- Ogée, ingénieur-géographe, auteur d’un Dictionnaire de la Bretagne.

- Dubuisson, savant naturaliste.

- N.-F. Verger, archéologue.

- P. Lévêque, savant mathématicien, membre de l’Institut.

- René le Pays, poète du XVII siècle.

- Th. Villenave, poète et littérateur.

- Ed. Mennechet, poète et littérateur.

- Le comte Blanchard de la Muse, poète et littérateur.

- Mme Constance de Salm Dice, poète et littérateur.

- Mme Mêlante Waldor, poète et prosateur agréable.

- Mlle Elisa Mercoeur, auteur de charmantes poésies, qui ont marqué sa place parmi les femmes les plus distinguées de notre époque ; ce qui ne l’a pas empêché de mourir de douleur et de misère.

- Le baron deThéis, savant littérateur, préfet de la Corrèze et de la Haute-Vienne.

- F.-M. Ursin, le Keist de Kerivalent, Massey de Tyronne, Bouvier Desmortiers, Louis et Fr. Liskenne, littérateurs.

- Meusnier de Querlos, littérateur et romancier.

- Peltier, journaliste et pamphlétaire.

- Le philanthrope de Kervegan.

- F. Cailliaud, savant.voyageur.

- P. Brunet, médecin et voyageur.

- Fr. Bonamy, médecin et botaniste.

- Huette, habile opticien.

- Germ, Boffrand, célèbre architecte.

- M. CRucy, architecte.

- F. Cacault, littérateur et diplomate.

- Le baron Mosneron, ex-législateur.

- Le conventionnel Mellinet, que quelques auteurs font naître à Corbeil.

- Le célèbre marin, J. Cassard.

Bibliographie.

- Dissertation sur l'ancien nom de la ville de Nantes (Mém. de l’acad. royale des inscript, et belles-lettres, t. xix, p. 509).

- Biré (P.). Epimasie, etc., antiquités des villes de Nantes et de Rennes, in-4, 1580. V. Bretagne.

- Travers (l’abbé). Histoire civile, politique et religieuse de la ville et du comté de Nantes, avec des notes et des éclaircissements, sous la direction de M. Auguste Savagner, 3 vol. in-4, 1836-1843.

- Lescadieu (A.) avec Laurent (Aug.). Histoire de la ville de Nantes, depuis son origine, et principalement depuis 1789 jusqu’à nos jours, suivie de !histoire des guerres de la Vendée et d’une biographie des Bretons célèbres, tant anciens que contemporains, in-8, 1836.

- Guépin (A.). Histoire de Nantes, in-8, 1838.

- Verger (F.-J.). Archives curieuses de la ville de Nantes et des départements de l'Ouest ; pièces authentiques inédites, ou devenues très rares, sur l'histoire de la ville, et du comté de Nantes et ses environs, auxquelles on a joint un résumé des faits modernes, contemporains, recueillis et publiés, 5 vol. in-4, 1837-1841.

- Guimar. Annales nantaises, in-8, an X.

- Meuret (F.-C.). Annales nantaises, 1.1, in-8, 1830.

- Travers (l’abbé). Histoire des évéques de Nantes, où les faits les plus singuliers de l’histoire de l’église, de la ville et du comté de Nantes sont rapportés ; imprimée d’après le manuscrit original appartenant à la bibliothèque publique de Nantes, in-4,1834.

- La Loire vengée, ou Recueil historique des crimes de Carrier, 2 vol. in-8, an III de la république.

- BABEUF (G.). Vie et Crimes de Carrier, in-8, 1793.

- VILLENAVE (Martin-Guillaume-Thérèse). Rapport sur l'attaque de la ville de Nantes, par les Chouans, le 28 vendémiaire an VIII, br. in-8 (1800).

* Evénements de Nantes pendant les journées des 28, 29, 30 et 31 juillet 1830, in-8, 1830.

* Le Livre doré de l'hôtel de ville de Nantes, ou Catalogue des maires, échevins, syndics et greffiers de cette ville, depuis 1559 jusqu'à présent, in-8, 1725.

- Gérard Meslier. Principaux Evénements, arrêts et règlements de la mairie de Nantes, 8 vol. in-12, 1727.

- Privilèges accordés par les rois aux maires, échevins et habitants de la ville de Nantes, in-8, 1734.

- Meixinet (Camille). La Commune et la Milice de Nantes, ou Histoire communale et militaire de cette ville, 11 vol. in-8, 1840-43.

- Travers (Nicolas). Catalogue des comtes, princes et seigneurs de Nantes, in-12, 1750.

- Boyer (J. le). Notice sur les villes et les principales communes du département de la Loire-Inférieure, et en particulier sur la ville de Nantes, 2* édit., in-12, 1825 ; 3e édit., 2 vol. in-12, 1840.

- Le Cadre (J.-J.). Notes sur la ville de Nantes, gr. in-8, 1824 (ce factum gr. in-8 est une critique du petit volume in-12, publié sur les communes de la Loire-Inférieure, par M. le Boyer).

- Priou (J.-B.). Aperçu topographique et physique de la ville de Nantes, in-8, 1827.

- Guépin (A.). Essais historiques sur les progrès de la ville de Nantes, in-18, 1832.

* Nantes au XIXe siècle, statistique topographique, industrielle et morale, faisant suite à l’histoire des progrès de Nantes (avec Bonamy), in-18, 1835.

- Vaudoré (J.-M. de Macé de). Dictionnaire historique, géographique et topographique de Nantes, et de l'ancien comté nantais, in-4, 1835.

- Athénas (P.-L.). Mémoire sur les différentes époques de construction de l'église cathédrale de Nantes, et sur ce qui reste de ses premiers édifices, in-8, 1739.

- Sculptures des portes de la cathédrale de Nantes, 8 planches lithographiées

- Mellier. Ouverture et Description du tombeau de François II, duc de Bretagne, dans Iéglise des Carmes de Nantes, in-8, 1717.

- Columb (Michel). Tombeau de François II et de Marguerite de Foix, in-4, orné de planch, gravées sur acier.

- Guépin. Notice sur le tombeau de François II, duc de Bretagne, par Michel Columb (1507), placé dans l’église cathédrale de Nantes (extrait de Nantes au XIXe siècle), in-8, 1839.

- Trebuchet. Anne de Bretagne, reine de France, avec des notes sur plusieurs monuments de Nantes et de la Bretagne, 2e édit., in-8, 1822.

- Villenave (Matthieu-Guillaume-Thérèse). Relation de l’explosion du château de Nantes, le 25 niai 1800, in-8, 1800.

Graslin. Mémoire sur les embellissements de Nantes, in-4.

- Palais de justice, préfecture (de Nantes), in-8, 1833.

- Prison et Tribunal du Bouffay (de Nantes), in-8,1833.

- Dubuisson. Catalogue de la collection minéralogique, géognostique, etc., du département de la Loire-Inférieure, appartenant à la mairie de Nantes, in-8, 1830-34. * Catalogue des tableaux et statues du musée de la ville de Nantes, in-18, 1833. * Guide de l’étranger à Nantes, in-18, 1838. * Le Conducteur de l’étranger à Nantes, contenant, etc., in-18,1840.

- Jouanne. Table des rues, places, quais, ports, promenades et monuments de la ville de Nantes, pour servir à l’intelligence du plan de Nantes, in-12, 1841.

- Etat de la ville de Nantes depuis le XIVe siècle jusqu’à nos jours, tableau des principales épidémies qui ont ravagé la ville de Nantes, in-4, 1832.

- Priou (M.). Réflexions sur le choléra-morbus de l'Asie, épidémique à Nantes, en 1832, lues à le section de médecine de la société royale académique du département de la Loire-Inférieure, en janvier 1833, et consignées dans la 33e livraison de son journal, in-8, 1833.

Nantes vers 1840, gravure de Jules Noël,

extraite de La Bretagne de Jules Janin - 1844 - Collection personnelle

Cliquez sur la gravure pour la zoomer

Extraits de : L'Univers - Histoire et description de tous les peuples - France

par Philippe Le Bas - 1844

Nantes (monnaies de). On frappa monnaie à Nantes, dès l'époque mérovingienne, et il existe à la Bibliothèque du roi deux tiers de sous d'or, où l'on voit, au droit, le nom de cette ville, NAMNETIS, autour d'une tête de profil tournée à droite, et, au revers, les noms de monétaires, FIDIGIVS et JOHANNES. Du reste, ces pièces n'offrent aucune particularité bien importante.

A l'époque carlovingienne on retrouve des deniers d'argent marquée au nom de la ville de Nantes, et à ceux des rois Louis le Débonnaire et Charles le Chauve. Nous avons vu entre les mains de M. Thomsen, conservateur du musée de Copenhague, une magnifique pièce de Nantes, représentant la tête de l'empereur Louis ; mais ne l'ayant pas sous les yeux, nous ne pouvons en donner la description. Les autres deniers connus offrent des

types fort ordinaires : au droit, NAMNETVM dans le champ ; au revers, HVLDOVVICVS IMP autour d'une croix à branches égales, pour Louis le Débonnaire ; au droit, NAMNETIS CIVITAS autour d'une croix ; au revers, GRATIA DI REX autour d'un monogramme carolin pour Charles le Chauve.

Il faut ensuite descendre jusqu'au douzième siècle pour retrouver des espèces nantaises. Ce sont des deniers de billon, portant pour légende d'un côté DVX BRITANNIE, et de l'autre NANTA CIVITAS ; pour type une croix à branches égales d'un côté, et une croix dont les extrémités sont ancrées de l'autre. Ce type paraît avoir été uniformément adopté à cette époque par toutes les villes où le duc de Bretagne frappait monnaie. Lorsque Saint Louis, vers le milieu du treizième siècle, restreignit le cours des monnaies des barons, et ordonna qu'elles ne seraient reçues que dans leurs domaines, il permit pendant un certain temps la circulation de quelques monnaies locales, et entre autres que celles de Nantes. Si ces nantais, ainsi que les appelle l'ordonnance de 1257, ne sont pas les pièces dont nous venons de donner la description, ils sont inconnus.

Les ducs de Bretagne conservèrent toujours un atelier monétaire à Nantes ; ils y frappèrent des espèces de tous métaux, portant pour marque distinctive un N, qui occupe, soit le centre de la croix du revers, soit un de ses cantons. Réunie au domaine royal, Nantes conserva son atelier et eut pour lettre monétaire un T. Toutefois cette lettre, qui avait autrefois appartenu à l'atelier de Sainte-Menehould, ne fut attribuée à Nantes qu'à partir de 1772. L'hôtel des monnaies de Nantes fut formé en 1794, ouvert de nouveau l'année suivante, et définitivement supprimé en 1834.

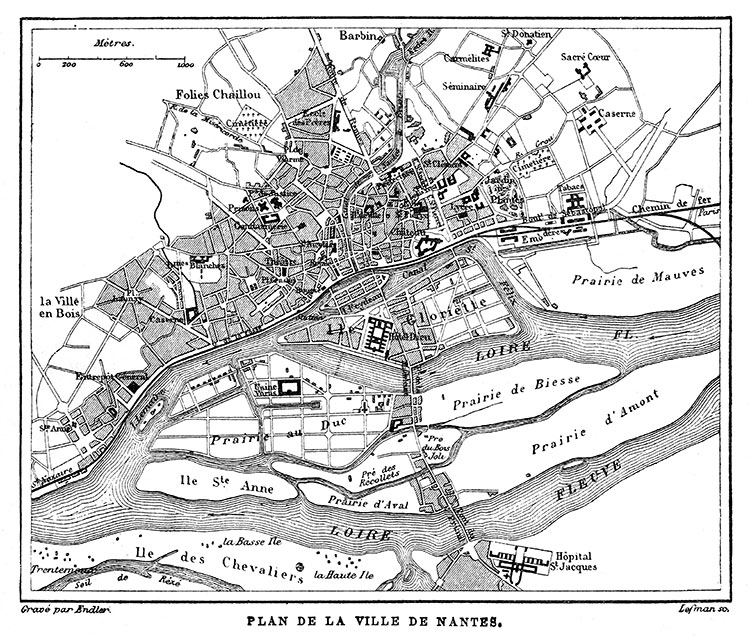

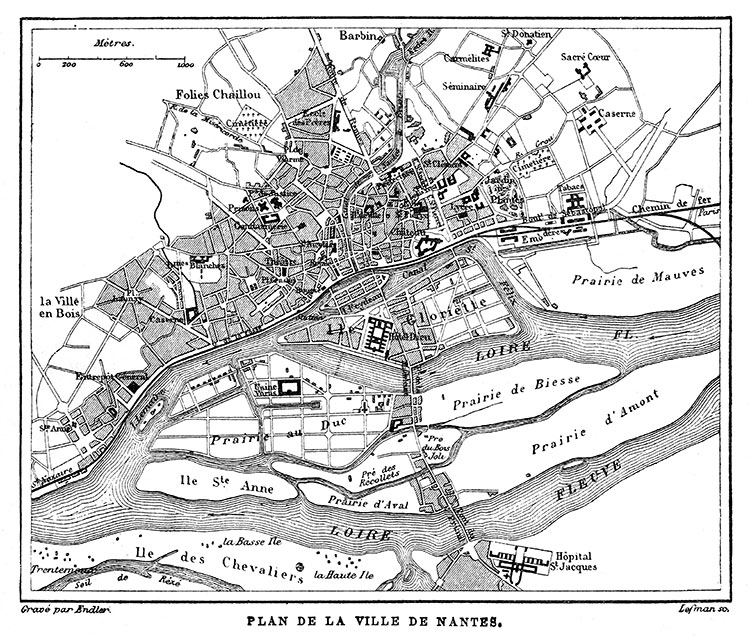

Plan de Nantes vers 1870, dressé par Lefman

gravure extraite de la Géographie pittoresque des cinq parties du Monde - Eugène Domergue - 1874

Cliquez sur la gravure pour la zoomer

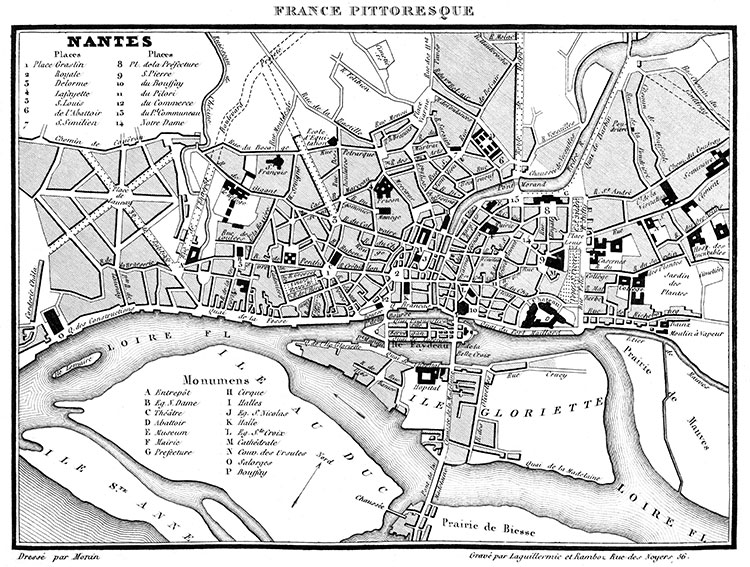

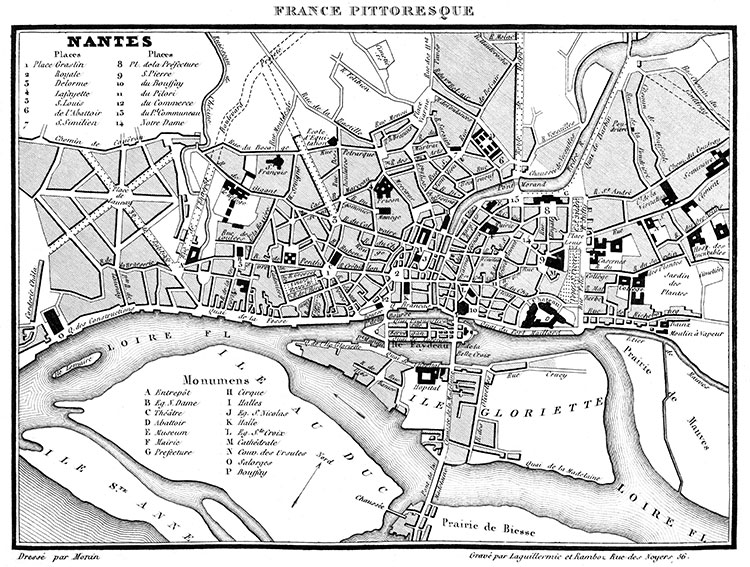

Plan du centre de Nantes vers 1830, dressé par Monin

gravure extraite de La France pittoresque - Abel Hugo - 1835

Cliquez sur la gravure pour la zoomer

|