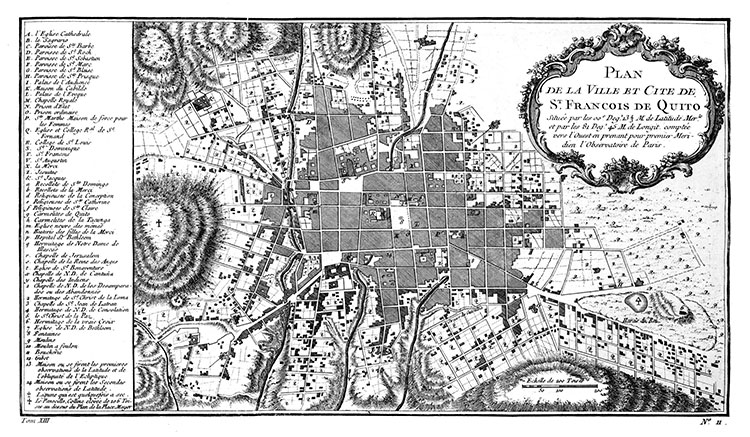

Plan de Quito vers 1750 - Histoire générale des voyages - 1756

Le texte ci-dessous provient du tome 13 de L'Histoire générale des voyages - par Antoine Francois Prévost Les gravures ont été réalisées à partir des relations de voyage de 1862 d''Edouard Charton. Il y a donc une différence de 100 ans entre les deux, mais à cette époque le temps était lent, et les illustrations sont sans doute peu éloignées des descripions. Comme souvent à cette époque (18ème ou 19ème siècle), les écrits sont remplis de considérations morales sur les peuples colonisés ou conquis - l'auteur de ce site ne cautionne en aucun cas ce type de propos. Table des chapitres

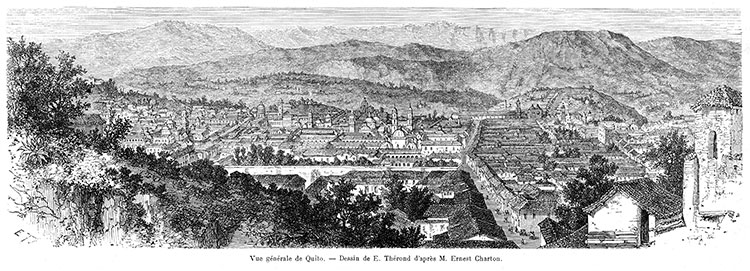

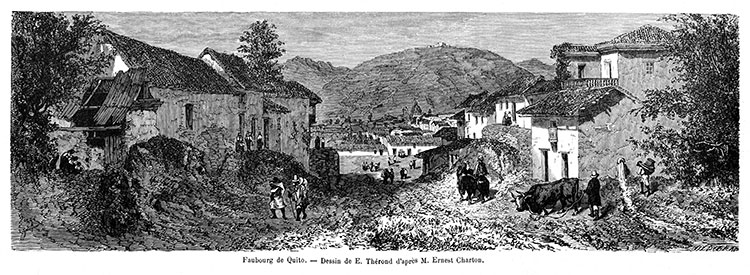

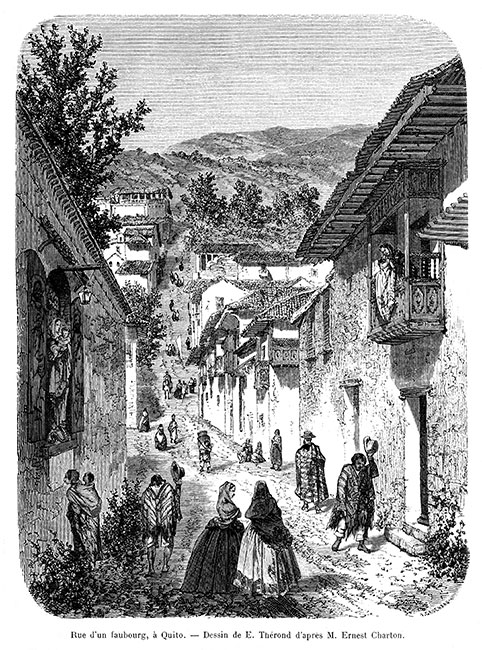

Description de la Ville de Quito Oublions que depuis près d’un an Quito est ruiné par un tremblement de terre, c’est dans la splendeur où cette Ville était encore l’année dernière, que nous la représentons, sur le témoignage de nos voyageurs. Après avoir été soumise, par les armes de Belalcazar, qui la rebâtit en 1534, en y établissant les Espagnols, elle reçut de lui le nom de San Francisco de Quito, qu’elle conserve encore. Sa situation est à 13 minutes, 33secondes, de Latitude australe, et 298 degrés, 15 minutes, 45 secondes, de Longitude, comptée du Méridien de Ténérife ; dans l’intérieur des terres de l'Amérique Méridionale, sur le côté Oriental de la partie Occidentale de la Cordillère des Andes, à la distance d’environ 35 lieues des côtes de la Mer du Sud. Elle a, au Nord, la Montagne de Pichincha célèbre dans le Pays par sa hauteur, et par les richesses qu’on prétend qu’elle renferme, sans autre certitude qu’une ancienne tradition. C’est sur le penchant même de cette Montagne, que la Ville est bâtie. Elle est non-seulement environnée de plusieurs collines, mais posée sur d’autres, par des crevasses, auxquelles on donne le nom de Guaycos, et qui sont les vallées du Pichincha. Ces crevasses la traversent d’un bout à l’autre, et quelques-unes sont si profondes, qu’il a fallu des voûtes par-dessus, pour donner un peu d’égalité au terrain ; de sorte qu’une partie de Quito a ses fondements sur des Arcades, et que ses rues sont très irrégulières. Sa grandeur est celle de nos Villes du second ordre ; mais, dans un terrain moins inégal, elle paraîtrait plus étendue. On a dit, â l’occasion de ses Corrégiments (+- des Cantons), qu’elle a dans son voisinage deux spacieuses Plaines ; l’une au Sud, nommé Turu-Bamba, qui n’a pas moins de trois lieues de long ; l’autre au Nord-Est, qui se nomme Inna-Quito, et qui s’étend d’environ deux lieues. Elles sont remplies toutes deux de Maisons de Campagne, et de Terres cultivées. La verdure continuelle des herbes, et l’émail des fleurs dont les champs et les coteaux voisins sont couverts, y forment un perpétuel Printemps. On nourrit, dans ces champs et sur les collines, de nombreux Troupeaux, qui ne peuvent consumer l’herbe d’un si fertile terroir. Les deux Plaines se rétrécissent vers la Ville, et forment, en se joignant, une gorge dans l’endroit où les coteaux et les collines paraissent aussi vouloir se joindre. C’est lâ, que la Ville est placée. Sa situation aurait été plus belle et plus commode dans l’une des deux Plaines : mais, ses Fondateurs cherchèrent moins l’agrément et la commodité, que l’honneur, en bâtissant sur le terrain même de l’ancienne Ville des Indiens et comme sur ses ruines. Ils se contentèrent de substituer des édifices solides, à de fragiles cabanes. Peut-être n’espéraient-ils pas que Quito pût beaucoup s’accroître. Cependant on a vu que le séjour de Gonzale Pizarre en fit tout-d’un-coup une Ville riche et florissante. Il parait, par les ruines de quelques rues entières, que le nombre des Habitants y est fort diminué. Vers le Sud, la partie de Quito, située dans cette Gorge que forme la Plaine de Turu-bamba, contient une colline qu’on a nommée Pancillo parce qu’elle a la figure d’un Pain de Sucre. Sa hauteur n’est que d’environ cent toises. Au Sud et à l’Ouest, cette colline fournit d’abondante sources d’une excellente eau. Au Nord, divers ruisseaux, qui se précipitent du Pichincha par les Guaycos, fournissent â la Ville un autre secours, par des tuyaux souterrains qui les conduisent dans toutes ses parties ; et du reste de toutes ces eaux, il se forme une Rivière nommée Machangara, qui coule vers le Sud. On la passe sur un Pont de pierre. La Montagne de Pichincha est un Volcan qui vomissait des flammes du temps des Indiens ; et l’on verra que ce phénomène s’est renouvelé quelquefois depuis la Conquête. La bouche du Volcan est dans une roche haute, dont la crête est toute calcinée et ressemble au tuf. Il ne vomit plus de feu et n’exhale même aucune fumée ; mais en certains temps, il effraie, par les ronflements affreux que le vent produit dans ses cavités intérieures. Les habitants tremblent alors, au souvenir des ravages qu’il a causés, en couvrant de cendres la Ville et les champs voisins. Le sommet de cette Montagne n’est jamais sans neige et sans glace, dont les Habitants se servent pour rafraîchir leurs liqueurs.

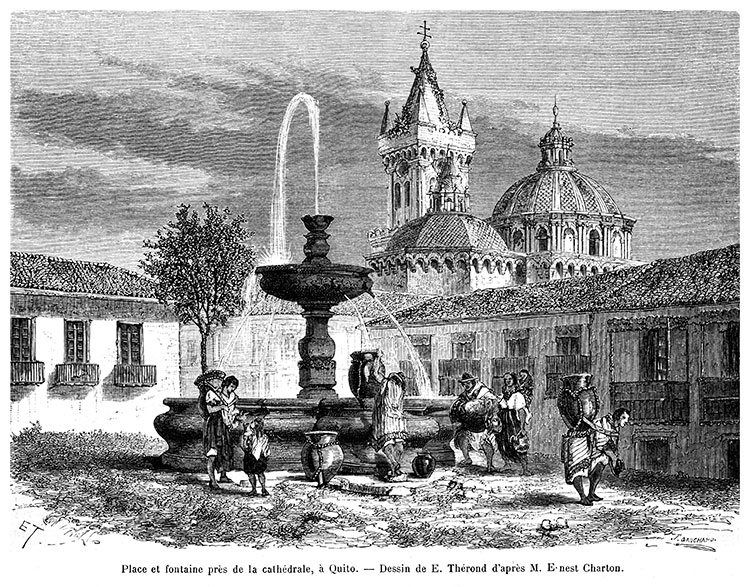

Bâtiments. La grande Place de Quito est carrée, et ses quatre faces sont ornées de grands Édifices ; l'une, de l’Église Cathédrale ; l'autre, du Palais de l’Audience et la troisième, de l’Hôtel-de-Ville, et la quatrième, du Palais Épiscopal. Cette Place, qui est grande, offre au centre une fort belle Fontaine. Le Palais de l’Audience, qui devrait en faire le plus bel ornement, la défigure ; les trois quarts sont en ruine : il n’en reste que la Chambre de l’Audience, celle de l’Acuerdo, et celle des Finances. Les quatre grandes Rues, qui aboutissent aux angles de la Place, sont droites, larges et belles, mais on n’y marche pas longtemps sans s’apercevoir de l’inégalité du terrain ; c’est-à-dire, sans monter et descendre. Ce défaut ne permet, dans aucune partie de la Ville, l’usage des carrosses et d’autres espèces de voiture. Les Hommes y vont à pied, accompagnés d’un Domestique, qui leur soutient sur la tête un grand parasol, et les Dames se font porter en chaise. À l’exception des quatre rues qu’on vient de représenter, toutes les autres sont tortueuses, sans ordre et sans agrément : quelques-unes étant traversées de crevasses, les Maisons qui les bordent en suivent les détours et les courbures. La Ville a deux autres Places, toutes deux fort spacieuses, et plusieurs petites, près des Couvents et des églises, dont l'Architecture les orne beaucoup ; surtout celle du Couvent de Saint François, qui pourrait figurer entre les beaux Édifices de l’Europe. Les principales Maisons sont grandes, quelques-unes avec des appartements dégagés et fort bien distribués. Elles ont toutes un étage, outre le rez-de-chaussée. En dehors, elles sont ornées de balcons ; mais les portes et les fenêtres, surtout celles de l’intérieur, sont d’une petitesse choquante, dans le goût des Indiens, qui se persuadent que de petites portes et de petites fenêtres les mettent plus à l’abri du vent. Les matériaux ordinaires des édifices de Quito sont les briques crues et la boue ; mais la terre en est de si bonne qualité, qu’ils résistent autant que la pierre. Avant la Conquête, les Indiens employaient cette terre pour bâtir leurs Maisons et toutes sortes de murs. Il en reste un grand nombre, que le temps n’a pu détruire.

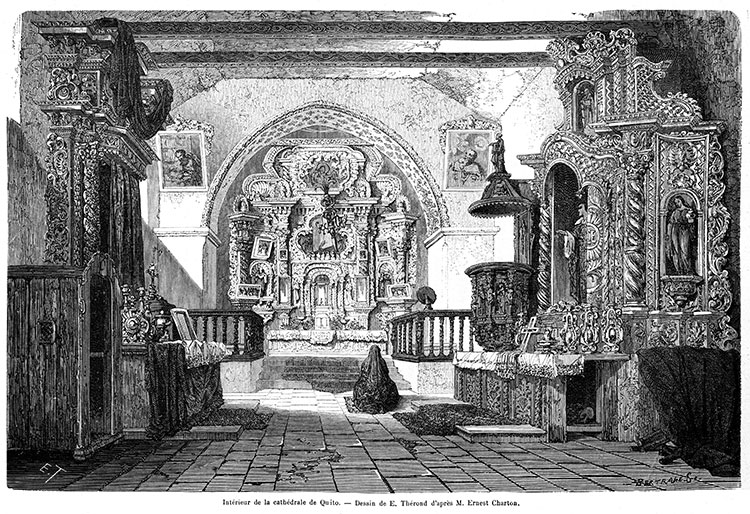

Quito est divisé en sept Paroisses ; el Sagrario, San Sebastian, San Blaz, Santa Barbara, San Roque, San Marcos, et Santa Prisca. La Cathédrale et le Sagrario sont bien pourvus d’argenterie, d’étoffes précieuses, et de riches ornements ; mais les autres Paroisses le sont moins, quoiqu’elles aient ce qui est nécessaire pour le culte. La Chapelle du Sagrario est grande, bâtie de pierre, et d’une fort bonne architecture. Les Couvents de la Ville sont ceux de Saint Augustin, de Saint Dominique et de Saint François, qui sont Chefs de Province, un autre de Dominicains, les Récollets, la Merci, un grand Collège de Jésuites, deux Collèges pour les études des Séculiers ; l’un sous le nom de Saint Louis, où les Jésuites enseignent, et l’autre nommé San Fernando, sous la conduite des Dominicains. Le premier a douze places, de Fondation royale, pour les fils des Auditeurs et des autres officiers royaux. Il est décoré du titre d’Université, et les honoraires des Professeurs sont payés par le Roi. Il est assez remarquable que la chaire de Médecine soit toujours vacante, parce qu’il ne se trouve personne pour enseigner cette science, quoiqu’il n’y air point de concours, c’est-à dire de preuves d’habileté à donner. Les Couvents de Filles sont la Conception, Sainte Catherine, Sainte Claire, et deux de Carmélites déchaussées ; l’un transféré de Latacunga, depuis la ruine de ce Bourgs par un tremblement de terre. Les Collèges des Jésuites et tous les Couvents d’Hommes sont grands, bien bâtis, et d’une richesse extraordinaire. Ceux de Filles, sans être si riches, ont aussi leur magnificence. L’Hôpital, qui est distribué en salles pour les Hommes et pour les Femmes, est gouverné par des Religieux de N. D. de Bethléem, Congrégation d’Hospitaliers, fondée au Mexique, dans la Province de Guatimala, par Joseph de Betancourt. Ce premier Religieux de l’Ordre, était Fils d’Amador Gonzales de Betancourt et d’Anne de Garcie, et né en 1626 au Village de Chasna, ou Villa-Suerte, dans l'ile de Tenerife. Après sa mort, la Congrégation qu'il avait instituée, fut approuvée par le Pape Clément X. le 2 Mai 1672 et plus formellement le 3 Novembre 1674. Elle fut érigée depuis en Communauté régulière, par une Bulle d’Innocent XI, du 26 Mars 1687 ; et depuis, elle s’est étendue dans l’Amérique Espagnole. Dès l’an 1671, on lui avait confié l’Hôpital Del Carmen, à Lima. On lui donna, en 1678, celui de Sainte Anne à Piura ; et deux ans après, celui Saint Sébastien à Truxillo. Enfin quantité d’autres Villes, où Bourgs, ayant suivi cet exemple, Quito s'y est aussi conformé. Ces Religieux sont déchaussés ; leurs habits sont de bure, d’un brun obscur ; et peu différents de ceux des Capucins, auxquels ils ressemblent encore par la barbe ; mais ils ont, dessous, une bavette en pointe, d’un quart d’aune de long. Sur un côté du manteau, ils portent l’image de N. D. de Bethléem. Ils sont tous Frères Lais. De six en six ans, leur Chapitre s’assemble à Mexico, ou à Lima, pour l’élection d’un Général.

Justice. L’Audience royale, établie en1563, est le premier Tribunal de Quito. Elle est composée d’un Président, qui est en même temps Gouverneur de toute la Province, de quatre Auditeurs, d’un Fiscal du Roi, et d’un Fis ce qui appartient à la Province ; et ses Jugements sont absolus, excepté dans un cas d’injustice notoire, où l’appel est ouvert au Conseil suprême des Indes. La Chambre des Finances tient le second rang. Elle est composée d’un Maître des Comptes, d’un Trésorier, et d’un Fiscal. Les deniers, qui entrent dans les Caisses, sont les tributs des Indiens des Corrégiments de Quito, de Saine Michel d’Ibarra, de Latacunga, de Chimbo et de Riobamba, avec les impôts des mêmes lieux, et les droits de Douane des Magasins de Babahoyo, Yaguache et Caracol. Une partie de ces sommes est envoyée à Carthagène et à Sainte Marthe ; une autre, employée aux Pensions du Président, des Auditeurs, des Fiscaux, des Corrégidors, des Cures, des Gouverneurs, et de Quixos ; une troisième, destinée au paiement des Commanderies, et des Caciquats. Le Chapitre de la Cathédrale est formé de l’Évêque, d’un Doyen, d’un Archidiacre, d’un Chantre, d’un Écolâtre, d’un Trésorier, d’un Doctoral, d’un Pénitencier, d’un Magistral, de trois Chanoines, de quatre Prébendiers, et de deux demi-Prébendiers. Leurs revenus sont fixes : ceux de l’Évêque montent annuellement à 24000 Piastres. Le Doyen en a 2500, les quatre premières Dignités 2000 chacune, les trois autres et les trois Chanoines 1500. Les Prébendes sont de 600 Piastres, et les demi-Prébendes de 450. Le Siège Épiscopal de Quito fut fondé en 1545.

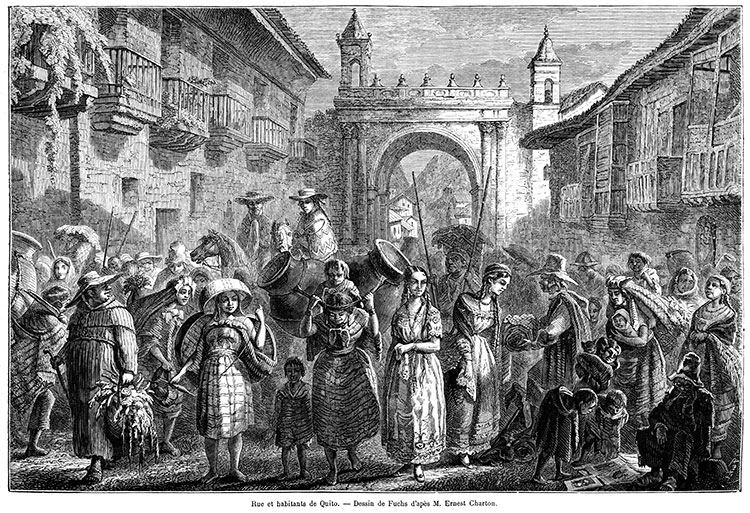

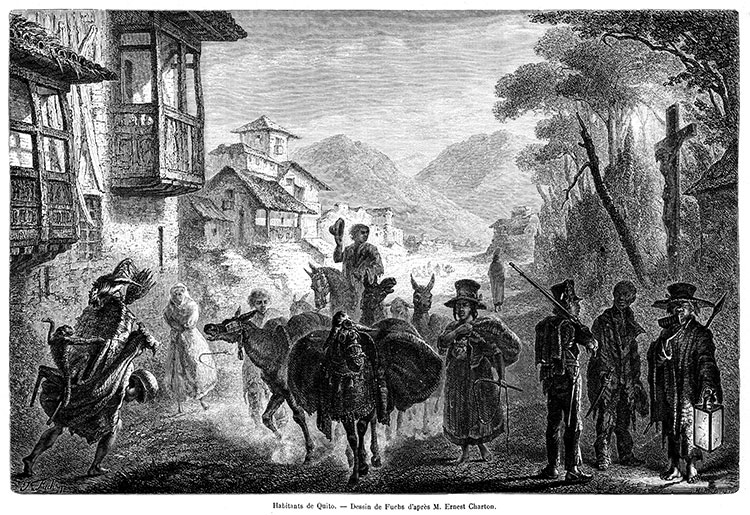

Les Habitants de Quito. La Ville est extrêmement peuplée. On y compte des Familles fort distinguées, qui doivent leur origine aux premiers Conquérants, à des Présidents, à des Auditeurs, ou à d’autres Personnes de considération, venus de différentes Provinces d’Espagne. Elles se sont conservées dans leur lustre, sans aucun mélange d’alliance avec les habitants d’un ordre inférieur. Ceux-ci peuvent être distingués en quatre classes ; les Espagnols, ou Blancs ; les Métis ; les Indiens, ou Naturels du Pays ; les Nègres et leurs descendants, dont le nombre n’est pas grand à Quito, en comparaison de quelques autres villes des Indes ; car il n’est pas aisé d’y amener des Nègres, et d’ailleurs ce sont les Indiens du Pays qui cultivent les terres. Par le simple nom d’Espagnol, on n’entend pas un Européen, qu’on nomme ici Chapeton comme à Carthagène, mais un Homme né de Parents Espagnols, sans aucun mélange d’autre sang. Plusieurs Métis paraissent plus Européens que ces Espagnols : ils ont la peau blanche et les cheveux blonds, ce qui les fait considérer comme Espagnols, quoiqu’ils ne le soient pas réellement. Ceux qu’on distingue ainsi par la couleur blanche, sont environ la sixième partie des Habitants de Quito. Au reste, ici comme dans les autres parties des Indes, on appelle Métis, ou Métisses, ceux qui sont issus d’Espagnols et d’Indiennes. Ils sont considérés suivant les mêmes degrés qu’on a déjà distingués, dans la description de Carthagène, à l’égard des Noirs et des Blancs ; avec cette différence, qu’à Quito les degrés ne montent pas si haut, parce que les Métis passent pour Blancs dès la seconde ou la troisième génération. Leur couleur est obscure, un peu rougeâtre, mais moins que celle des Mulâtres clairs. Tel est le premier degré, ou la procréation d’un Espagnol et d’une Indienne. Quelques-uns néanmoins sont aussi hâlés que les Indiens mêmes, et ne diffèrent d’avec eux que par la barbe, qui leur vient comme en Europe. Mais il y en a beaucoup qui tirent sur le blanc et qui pourraient passer pour tels, s’il ne leur restait certaines marques de leur origine, qui les décèlent quand on y regarde de près : c’est d’abord un front si étroit, que leurs cheveux paraissent toucher à leurs sourcils, et couvrent les deux tempes jusqu’au-dessous de l’oreille ; ils sont d’ailleurs rudes, gros, droits comme du crin, et fort noirs. Ajoutez que les Métis ont le nez petit et mince, avec une petite éminence à l’extrémité de l’os, d’où il se termine en pointe, et se recourbe vers la lèvre supérieure. Ces signes, et quelques taches noires sur le corps, découvrent ce que la couleur du teint semble cacher. Les Métis, tels qu’on vient de les dépeindre, sont à peu près le tiers des Habitants de Quito. L’autre tiers est composé d’Indiens ; et le reste, qui fait un second sixième, est un mélange de diverses races. Toutes ces classes ensemble montent, suivant les calculs les plus avérés et conformes aux Registres des Paroisses, â cinquante ou soixante mille âmes. On conçoit qu’entre les quatre espèces, la principale considération est pour les Espagnols : cependant Dom d’Ulloa les représente comme les plus pauvres et les plus misérables. Ils préfèrent, dit-il, la fainéantise aux richesses ; et l’exercice d’une Profession leur paraîtrait avilir leur dignité, qui consiste à n’être ni noirs, ni bruns, ni couleur de cuivre. Les Métis, moins orgueilleux, apprennent divers métiers, et s’appliquent surtout aux Arts. Ils deviennent Orfèvres, Peintres, Sculpteurs, etc., laissant aux Indiens les occupations purement mécaniques. Plusieurs excellent dans ces Professions, particulièrement dans la Peinture et la Sculpture. On a vu un Métis Peintre, nommé Michel de Sant’Iago, dont les Ouvrages ont acquis de l’e time en Europe, et même â Rome, où quelques-uns de ses Tableaux sont parvenus. En général, ils ont un talent singulier pour l’imitation ; et l’on est d’autant plus surpris de la perfection avec laquelle ils y réussissent, que le plus souvent ils manquent des Instruments qui conviennent à leurs entreprises ; mais leur penchant est extrême â la paresse. Les Indiens sont sujets au même défaut. Comme la plupart sont Cordonniers, Maçons, Tisserands, etc., c’est d’eux qu’on tire tous les ouvrages de cette nature. Ils sont Barbiers, et saignent aussi adroitement que nos meilleurs Chirurgiens. Mais leur aversion va si loin pour le travail, que pour obtenir une paire de souliers, il faut faire appeler le Cordonnier, lui donner les matériaux nécessaires, et le tenir enfermé jusqu’à la fin de l’ouvrage.

Vêtements. Les Habitants de Quito sont vêtus différemment de la maniéré d’Espagne. L’habillement des Hommes est une Casaque sans plis, sous une Cape. Elle leur descend jusqu’aux genoux. Les manches sont sans parements, ouvertes des deux côtés, et sur toutes les coutures du corps et des manches, il y des boutonnières., et deux rangs de boutons pour ornement Les gens de qualité portent d’ailleurs, de belles étoffes, où l’or et l'argent ne sont point épargnés. L’habillement des Métis est bleu, et d’étoffe du Pays, mais il ne diffère point de celui des Espagnols par la forme, Celui des Indiens de la Ville est singulier. Ils ont premièrement, depuis la ceinture jusqu’au milieu de la jambe, une sorte de chausses, ou de caleçons, de toile blanche de coron, fabriquée dans le Pays, et quelquefois aussi de toile d’Europe. La partie inférieure, qui va le long de la jambe, est ouverte, et garnie d’une dentelle proportionnée à la grossièreté de la toile. La plupart ne portent point de chemise, et se couvrent le corps d’une Camisole de coton noir, qui a la forme d’un sac à trois trous ; l'un au milieu, et les deux autres à côté. Le premier sert à passer la tête, les autres à passer les bras, qui restent nus. Cette Camisole couvrant le corps jusqu’aux genoux, ils mettent, par-dessus, un Capisayo, espèce de Manteau de serge, percé au milieu, pour passer la tête, qu’ils couvrent d’un chapeau de fabrique du Pays. Tel est leur plus pompeuse parure. Ils ne la quittent pas même pour dormir. Jamais ils ne changent rien à cette mode, jamais ils n’y ajoutent rien ; jamais, non plus, ils ne se couvrent les jambes et ne portent de souliers. Ceux qui sont en état de mener une vie aisée, surtout les Barbiers, se distinguent un peu des autres par la finesse de leur toile et de leur étoffe. Ils portent des chemises, mais sans manches. Autour du cou de la Camisole noire, ils ont une dentelle d’environ quatre doigts de large, qui forme une espèce de fraise, en se rabattant devant l’estomac, et sur les épaules. Ils portent des souliers, à boucles d’or ou d’argent, mais ils n’ont point de bas, ni rien qui leur couvre les jambes. Au lieu du Capisayo, ils ont la Cape à l’Espagnole ; quelques-uns de drap fin, et galonné d’or Ou d’argent sur tous les bords. Les dames portent le Faldelin, espèce de jupe. Elles ont, sur le corps, une chemise qui ne descend que jusqu’à la ceinture, et quelquefois un Pourpoint, quelles appellent Juhon, orné de dentelles et sans agrafes, avec une Manteline de Bayette, qui leur ferme tout le haut du corps. Il consiste en une aune et demie de cette étoffe, dont elles s’enveloppent sans façon, et comme elle est coupée dans la pièce. Tout leur ajustement est garni de riches et précieuses dentelles. Elles portent leurs cheveux en tresses, qu’elles croisent près du chignon, en forme de bourrelet. Leur tête est deux fois ceinte d’un ruban, nommé Balaca, qu’elles nouent près de la tempe, du côté où les deux bouts se rencontrent, Il est garni de Diamants et de Fleurs. Quelquefois elles prennent la mante pour aller â l’Église, et la jupe ronde, quelles nomment Basquine ; mais, le plus souvent, elles y vont en Manteline. Les Femmes Métisses ne sont distinguées des Espagnoles, que par la qualité des étoffes. Celles qui sont dans la pauvreté vont nu-pieds, comme les Hommes du même ordre qui ne sont pas plus riches. Les Indiennes, ou Naturelles du Pays, ont deux sortes d’habillements, dans lesquels il n’entre pas plus d'art que dans ceux des Hommes de leur espèce. Cependant les plus riches et celles qu’on nomme Chinas, parce qu’elles servent dans les bonnes Maisons et dans les Couvents de Filles, sont vêtues d’une espèce de jupe fort courte, et d’une mante- line de Bayette (étoffe de laine fine, disponible en blanc, noir ou brun). Pour toute parure, les Indiennes du commun ont un sac de la même étoffe et de la même forme que les Camisoles des Indiens, quelles nomment Anaco, et qu’elles arrêtent sur les épaules avec deux grosses épingles. L’Anaco des Femmes est plus long que la Camisole des Hommes, et descend jusqu’aux jambes. Elles n’y apportent pas plus d’art que de se ceindre le corps d’une ceinture, par-dessus ce sac ; et pour manteline, elles se mettent sur le cou un lambeau de la même étoffe, mais noire, qu’elles nomment Lliela. Leurs bras et leurs jambes restent nus. Les Femmes des Caciques, des Gouverneurs et des autres Officiers Indiens, ont une troisième sorte d’habillement, composée des deux précédentes, qui consiste dans une espèce de jupon, bordé de rubans ; par-dessus lequel, au lieu d’Anaco, elles mettent une robe noire quelles nomment Aesa, et qui leur descend depuis les épaules jusqu’aux talons. Il est ouvert d’un côté, plissé de haut en bas, et ceint d’un cordon au-dessus des hanches. Au lieu de la Lliella, que les Femmes du commun portent sur les épaules, elles en ont une beaucoup plus grande, qui leur descend depuis le cou jusqu’au bas du jupon, et qu’elles arrêtent sur la poitrine, avec un grand poinçon d’argent. Elles se couvrent la tête d’un linge blanc, doublé par divers plis, dont le bout pend par derrière. Mais ce qui les distingue le plus, c’est qu’elles portent des souliers. Cet habillement est le même que les Indiennes d’un haut rang portaient du temps des Incas. Les Caciques n’en ont pas d’autre, aujourd’hui que celui des Métis : ils portent la cape, le chapeau et des souliers, seule parure qui les distingue des Indiens du commun.

Stature des Habitants. Les Espagnols de Quito sont bien proportionnés dans leur taille ; celle des Métis est presque généralement au-dessus du médiocre. Les Indiens et les Indiennes sont d’une taille moins haute, mais quoique petits et trapus, la plupart sont, fort bien faits. Il s’en trouve néanmoins d’une monstrueuse petitesse. Il y en a d’imbéciles, de muets, d’aveugles, et d’autres auxquels il manque quelque membre en naissant. Ils ont tous la tête bien fournie de cheveux, qu’ils ne coupent jamais, et qu’ils laissent flotter, même pendant le sommeil. Ceux des Femmes sont enveloppés d’un ruban ; mais depuis le milieu de la tête jusqu’au front, elles les rejettent en avant, et les coupent à la hauteur des sourcils, d’une oreille à l’autre. La plus cruelle injure, qu’on puisse faire aux Indiens, est de leur couper les cheveux. Aussi cette peine n’est-elle en usage que pour de grands crimes. Leur chevelure est noire, rude et grossière. Pour se distinguer d’eux, les Métis se la coupent tout-à-fait ; mais les Femmes de la même race n’imitent pas leurs Maris. Jamais les Indiens n’ont de barbe ; car on ne saurait donner ce nom à quelques poils courts et rares, qui leur viennent dans l’âge avancé.

Etudes. Les jeunes gens de distinction s’appliquent à l’étude de la Philosophie et de la Théologie. Quelques-uns étudient la Jurisprudence, mais sans aucun dessein d’en faire profession. S’ils réussissent quelquefois dans ces Sciences, ils sont d’une ignorance extrême dans les matières politiques, dans l’Histoire et les autres Sciences humaines. Après sept ou huit années d’étude dans leurs Collèges, ils n’ont appris qu’un peu de Scolastique, et tout le reste semble ne pas exister pour eux. Cependant la nature leur a donné des dispositions, qui pourraient leur épargner beaucoup de travail

Les Femmes de distinction joignent aux agréments de la figure un fond de douceur, qui est le caractère général de leur sexe dans toutes les Indes. On remarque, à Quito, que le nombre des Hommes n’approche pas de celui des Femmes, ce qui parait d’autant plus, extraordinaire, que les Hommes, n’ont pas ici l’usage de voyager, comme dans les Pays de l’Europe. On voit des maisons chargées de Filles, sans un seul garçon. Le tempérament même des Hommes surtout de ceux qui ont reçu une éducation molle, s’affaiblit dès l’âge de trente ans au lieu qu’après cet âge, les Femmes deviennent plus fortes. La cause de cette différence n’est peut-être que dans le climat, ou dans les aliments du Pays : mais Dom d’Ulloa ne fait pas difficulté de l’attribuer principalement à la débauche, qui est, dit-il, de tous les âges ; après avoir commencé dès l’enfance. Il ajoute, sur le même principe, que l’estomac perdant sa vigueur, n’a plus la force de fournir à la digestion, et pour preuve, il assure qu’il est assez ordinaire, aux Habitants de Quito de rendre, quelque-temps après le repas, tout ce qu’ils, ont mangé y et que s’ils y mangent un jour, ils s’en trouvent incommodés mais, avec cet assujettissement et ces infirmités, ils ne laissent pas d’arriver à l’âge ordinaire, et l’on en voit même de fort vieux. L’unique exercice des personnes de distinction, qui n’ont pas pris le parti de L’Église, est de visiter leurs biens de Campagne, et d’y passer tout le temps de la récolte. On en voit peu qui s’appliquent au Commerce. Ils l’abandonnent aux Européens, qui prennent la peine de voyager dans cette vue. Ce désœuvrement général, qui ne peut venir que d'un fond naturel d’indolence et de paresse, a répandu dans Quito un goût plus général et plus, licencieux, que dans tout le reste des Indes, pour une espèce de Danse qui se nomme Fandagos. Les postures y sont fort, indécentes, surtout parmi le Peuple, qui ne se livre à cet amusement qu’avec une profusion d’eau-de-vie de canne, et d’une autre liqueur nommée Chica, dont les effets, troublent ordinairement la Fête par quelque désastre.

Boissons. L’eau-de-vie de cannes est une boisson très-commune dans le Canton de Quito, et se sert dans les Festin et des plus honnêtes gens, préparée en Rossolis. Les Européens mêmes s'accoutument à cette liqueur et la préfèrent au vin, non-seulement parce que venant de Lima il est fort cher â Quito, mais parce qu’ils le croient pernicieux. Le Maté, autre liqueur, composée de l’herbe du Paraguay, avec du sucre, du jus d’Orange amer, ou de Citron, et des fleurs odoriférantes, est encore d’un usage plus fréquent, surtout parmi les Créoles. Ils la préfèrent à toute sorte d’aliments, et ne mangent même jamais sans en avoir pris. Mais quoique l’ivrognerie soit un de leurs vices dominants, il cède encore à leur passion pour le jeu Elle est si générale, que les personnes les plus distinguées par la naissance et par les Emplois n’en sont pas exemptes de ceux d’un moindre rang la poussent jusqu’à la fureur ; ils y perdent leurs biens et leurs Habits, et jusqu’à ceux de leurs Femmes.

Coutumes. Le Peuple, surtout parmi les Métis et les Indiens, est extrêmement porté au larcin, et l’exerce avec une adresse extraordinaire. Les Métis, quoique naturellement poltrons, sont des filous fort hardis : ils enlèvent particulièrement les chapeaux ; et ce vol est quelquefois considérable, parce-que les personnes de condition, et les Bourgeois même qui ont quelque bien, portent des chapeaux blancs de Castor, qui coûtent 15 à 20 écus ; sans compter qu’ils sont entourés d’un cordon d’or ou d’argent avec une boucle de Diamants ou d’Émeraudes, montée en or. Les Voleurs, qui aspirent à de plus grands profits, prennent le temps de la nuit pour appliquer le feu à la porte des Boutiques ou des Magasins, font entrer un de leurs Complices par l’ouverture, et demeurent dans la rue pour recevoir ce qu’il leur donne par le même trou. Cette audace est si commune, que les Marchands sont obligés d’entretenir une garde bien armée, pour faire la patrouille dans les rues. On ne regarde pas comme un crime, à Quito, de dérober les choses comestibles, ni les ustensiles de table. Un Metis, ou un Indien, qui se trouve à portée de prendre, une pièce d’Argenterie, ne manque jamais de s’en saisir, et choisit toujours la moins précieuse, dans l’espérance qu’on s’en apercevra moins facilement. S’il est découvert il s’excuse par un mot Indien fort expressif, qui s’est même introduit dans la Langue Espagnole du Pays. Ce mot est Yanga, qui signifie, sans nécessité, sans profit, sans mauvaise intention. C’en est assez pour établir que le Voleur n’est pas coupable. Il rend la pièce, avec la liberté de se retirer. Mais s’il n’est point aperçu, il n’y a point de soupçons ni de preuves qui puissent constater le fait, lorsqu’il s’obstine à le désavouer.

Le langage, qu’on parle à Quito et dans les autres parties de la Province, n’est point uniforme. La Langue Espagnole y est aussi commune que l’Indienne. Il y a, dans toutes les deux, un mélange de quantité de mots, pris et corrompus de l’une et de l’autre. La première que les Enfants parlent est l’Indienne, parce que c’est celle de leurs Nourrices. II est rare qu’un Enfant sache un peu d’Espagnol, avant l’âge de cinq, ou six ans ; et dans la suite, les jeunes gens, se font un jargon mêlé, dont ils ne peuvent se défaire. Ils prennent surtout l’habitude d’employer un sens impersonnel, et cet usage s’étend jusqu’aux personnes les plus qualifiées. Un Espagnol, qui arrive de l’Europe, a besoin d’un Interprète pour les entendre.

Le climat de Quito est si singulier dans ses variétés, que, suivant l’expression d’un Voyageur, l’expérience est nécessaire sur ce point pour corriger les erreurs, du jugement. Qui pourrait se persuader, sans l’avoir éprouvé ou du moins sans des témoignages dignes de foi, qu’au centre de la Zone torride, sous l’Équateur même, non-seulement la chaleur n’ait rien d’incommode, mais qu’il y ait des Cantons où le froid est très sensible ; et que dans, d'autres, on jouisse sans celle de tous les charmes du Printemps. La douceur de l’air et l’égalité des jours et des nuits font trouver mille délices, dans un Pays qu’on croirait inhabitable suivant le cours ordinaire de la Nature. On le préfère aux Pays situés sous les Zones, tempérées, où l’incommodité du changement des saisons se fait sentir, par le passage du froid au chaud, et du chaud au froid. Le moyen, que la Nature emploie pour rendre le climat de Quito si délicieux, consiste, suivant Dom d’Ulloa, à rassembler diverses circonstances, dont une seule ne pourrait manquer sans le rendre inhabitable. La principale est l’élévation du terrain au-dessus de la superficie de la Mer, ou même de toute la Terre. Cette élévation, ajoute le même Voyageur, diminue la chaleur, parce que dans un Pays, qui occupe une si haute région de l’Atmosphère, les vents sont plus subtils, la congélation plus aisée, et la chaleur moins ardente : effets si naturels, qu’il ne faut pas chercher d’autre principe de la température qu’on y admire, et des autres merveilles que la Nature y étale ; d’un côté, des Montagnes d’une hauteur et d’une étendue immense, mais couvertes de glace et de neige depuis leur sommet jusqu’à leur croupe ; de l’autre, quantité de Volcans, dont les entrailles ne cessent point de brûler, tandis que leur pointe et leur ouverture se soutiennent au dehors ; un air tempéré dans les Plaines, une vive chaleur dans les crevasses et les Vallons ; enfin, suivant la profondeur ou l’élévation du terrain, cette variété de climats qu’il est impossible de représenter, entre les deux extrémités du froid et du chaud. Le climat de la Ville même est tel, que les chaleurs ni le froid n’y sont jamais incommodes, quoique les neiges, les glaces, et les Volcans en soient si proches. Par des observations faites en 1736, le Thermomètre marquait 1011, à six heures au matin du 31 de Mai ; et 1014 à midi et demi du même jour. Le premier de Juin, à 6 heures du matin, il marquait de même 1011 ; et à midi, 1013 1/2 : sur quoi l’on nous fait observer que cette égalité dure toute l’année, et que la différence d’un jour à un autre est presqu’imperceptible. Ainsi les matinées sont fraîches, le reste du jour est tempéré ; et les nuits ne sont ni fraîches ni chaudes, mais elles sont agréables. De là vient qu’il y a peu d’uniformité dans les habits. On voit porter indifféremment des étoffes légères, et du drap, sans craindre aucune incommodité du froid ou de la chaleur. Il règne continuellement, à Quito, des vents modérés, dont les plus ordinaires sont ceux du Sud et du Nord. Comme ils sont constants, de quelque côté qu’ils soufflent, ils ne cessent point de rafraîchir la terre, en arrêtant l’impression excessive des rayons du Soleil. Si ces avantages n’étaient pas balancés par divers inconvénients, il n’y aurait pas de meilleur, ni de plus agréable Pays dans l’Univers. Mais les pluies y sont terribles, et presque continuelles. Elles sont accompagnées d’éclairs, de tonnerres, et souvent d’affreux tremblements de terre, qui semblent menacer la Nature de sa ruine. Après la plus belle matinée, qui dure ordinairement jusqu’à une ou deux heures après midi, les vapeurs commencent à s’élever ; l’air se couvre de nuages sombres, qui se convertissent bientôt en orage. Alors tout reluit, tout parait embrasé du feu des éclairs ; le tonnerre fait retentir les Montagnes avec un épouvantable fracas, et cause souvent bien des malheurs dans la Ville, qui se trouve enfin inondée d’eau. Les Rues sont changées en Rivières, les Places en Étangs, malgré leur pente ; et ce désordre dure jusqu’au coucher du Soleil, où l'air redevient tranquille, et le Ciel fort serein. Quelquefois, néanmoins, la pluie dure toute la nuit, et continue même toute la matinée ; de sorte que trois ou quatre jours se passent sans qu’il cesse de pleuvoir. Il arrive quelquefois aussi que le temps demeure beau, sans interruption, pendant plusieurs jours. Mais on peut compter que le quart, ou la cinquième partie des jours de l’année, est de ceux où le beau temps est mêlé d’orage et de pluie.

Maladies. La distinction est fort petite entre l’Hiver et l’Été. On appelle Hiver, les trois ou quatre mois qui sont entre Décembre et Mai. Tout le reste porte le nom d’Été. Le premier de ces deux intervalles est plus orageux ; l’autre a plus de jours sereins. Si les pluies cessent plus de quinze jours, toute la Ville est en alarme, et les Habitants en prières, pour obtenir leur retour. Durent-elles sans interruption ? les vœux publics recommencent pour les faire cesser. C’est que la sécheresse produit des maladies fort dangereuses, et que l’excès d’humidité ruine les semences : au lieu que des pluies interrompues servent non-seulement à tempérer l'ardeur du Soleil, mais à nettoyer les rues de la Ville, qu’une mauvaise police laisse remplir de toutes sortes de saletés. Cependant l’air est naturellement si pur, à Quito, qu’on n’y connait pas même la plupart de ces Insectes, qui font la guerre au repos des Hommes dans les Régions chaudes, tels que les Mosquites, les Punaises, etc. Les Serpents, s’il s’y en trouve quelques-uns, y sont sans venin. En un mot, on n’y voit guère d’autre Insecte malfaisant que la Nigue dont aucune partie de l’Amérique Méridionale n’est exempte. La Peste y est inconnue, du moins suivant l’idée que nous attachons à cette ennemie de la race humaine, car il y a des maladies contagieuses qui lui ressemblent beaucoup, sous les noms de fièvres malignes, de pleurésies, ou points de côté, et qui causent souvent d’affreux ravages. Un autre mal épidémique, que les Habitants nomment mal de la Vallée, ou Vicho est si commun parmi eux, qu’au commencement d'une autre disposition, ils appliquent toujours les remèdes qui conviennent au Vicho, parce qu’il survient ordinairement, après deux ou trois jours de fièvres. M. de Jussieu, toujours attentif aux observations physiques, assurait Dom d’Ulloa, que ce mal est la gangrène au Rectum, et que lorsqu’il est réel, on ne doit pas perdre de temps pour le guérir, avant qu’il fasse de plus grands progrès ; niais qu’à Quito on en traite souvent ceux qui ne l’ont point, et qu’on y est persuadé qu’il n’y a point de maladie qui n’en soit accompagnée. Les remèdes, que ces Peuples y emploient, sont violents. Ce sont de petites boules, composées de citrons pelés jusqu’au jus, de poudre à canon et de Piment, pilés et broyés ensemble, qu’ils introduisent dans l’anus. Ils les changent trois ou quatre fois par jour, jusqu’à ce qu’ils se croient guéris. Les Maladies vénériennes sont si communes, dans cette contrée, que peu de personnes en sont exemptes, quoiqu’elles fassent moins d’effet sur les uns que sur les autres, et que dans quelques-uns elles ne se manifestent point au dehors. Les Enfants mêmes en sont quelquefois atteints, sans qu’on puisse leur en imputer la faute, à cet âge. Ce qui rend le mal si général, c’est le peu de soin qu’on apporte à le guérir. À la vérité, il semble que le climat lui soit favorable. Rarement il oblige de garder le lit, et l’on voit quantité d’Habitants parvenir à l’âge de soixante-dix ans, et même au-delà, sans que la maladie héréditaire, ou contractée dès l’enfance, les ait quittés un instant. Dans toute l’Amérique méridionale, la rage est aussi inconnue pour les Chiens, que la peste pour les Hommes. Mais, au lieu de la rage, les Chiens y sont sujets à un mal qu’on peut comparer à la petite vérole ; car ils le prennent dans leur bas âge : il y en a peu qui en soient exempts, et s’ils en reviennent, ils en sont quittes pour toujours. Un Chien, atteint de ce mal, est agité de convulsions dans toutes les parties du corps, mord continuellement autour de soi, et jette des grumeaux de sang par la gueule. S’il n’est pas assez fort, pour résister à ces accidents, il meurt en fort peu de jours.

Cultures. Tous les Voyageurs parlent avec admiration de la fertilité des Campagnes de Quito, et l’attribuent à la réunion des avantages dont on a fait la description. Le chaud et le froid y sont tempérés, avec un accord qu’on ne voit dans aucun autre climat entre ces deux contraires. L’humidité y étant continuelle, et l’action du Soleil presque toujours capable de pénétrer et de fertiliser la terre, on peut dire que pendant toute l’année ce Pays a les propriétés de l’Automne et les charmes du Printemps, avec les qualités de l’Hiver. On y remarque, avec étonnement, qu’à mesure que l’herbe sèche, il en revient d’autre, et qu’à peine les fleurs sont fanées, qu’on en voit éclore de nouvelles. Il en est de même des Arbres, dont les fruits sont à peine mûrs et cueillis, les feuilles à peine flétries, qu’il en paraît d’autres ; de sorte qu’ils sont sans cesse ornés de feuilles vertes et de fleurs odoriférantes, sans cesse chargés de fruits, plus verts ou plus mûrs, plus ou moins gros, les uns que les autres. À l’égard des Grains, on voit aussi, dans le même lieu, moissonner d’un côté et semer de l’autre. On voit, en même-temps, germer les semences nouvelles, croître celles qui avoient été confiées plutôt à la terre, et les plus avancées pousser des épis ; ce qui présente continuellement, sur les collines, une vive peinture des quatre Saisons de l’année. On ne laisse pas d’avoir des temps réglés pour les grandes récoltes ; mais le temps propre à semer dans un lieu, est souvent passé depuis un mois ou deux pour un autre lieu, quoique peu éloigné, et n’est pas encore arrivé pour un troisième. Ainsi toute l’année se passe à semer et à recueillir, soit dans le même lieu, soit en différents cantons ; et cette inégalité vient de la différente situation des Montagnes, des Collines, des Plaines et des Coulées. Dans une fertilité si singulière, l’excellence des fruits et des denrées doit naturellement répondre à leur abondance. C’est ce qu’on remarque aussi dans tout ce qui se mange à Quito. Le Pain de froment, si rare dans d’autres parties de l’Amérique méridionale, y est à fort vil prix, et serait beaucoup meilleur, si les Indiennes, qui exercent le métier de Boulangères, savaient le pétrir. Le Bœuf et le Veau, qu’on vante beaucoup, se vendent par arrobes, dans les Boucheries ; et chaque arrobe ne revient qu’à quatre réaux du Pays. Le Mouton se vend par pièces, comme en Europe ; et le plus gras ne coûte entier que cinq à six réaux. Les autres vivres se vendent sans poids ni mesure, suivant certaines combinaisons qui sont régler la quantité par le prix. Ce qui manque à Quito, ce sont les. Légumes verts. On y supplée par des racines et des légumes secs. Les Camotes, les Arracaches, les Yucas, les Ocas, et les Papas, sont des racines dont les trois premières viennent des Cantons chauds, où croissent les Cannes de sucre. On appelle ces Cantons, Yungas, ou Vallées quoique ces deux noms aient deux sens différents ; car, par le premier, on entend de petites Plaines, enfoncées entre des collines ; et par le second, celles qui sont au pied des Cordillères. Le climat des uns et des autres étant chaud, c’est de là qu’on tire les Plantains, les Guincos, l'Agi, ou Piment, les Chirimoyes, les Aguacates ou Avocats, les Grenadilles, les Ananas, les Goyaves, les Guabas, et d’autres fruits, qui y croissent naturellement.

Aliments. Les Cantons froids produisent de petites Poires, des Pêches, des Pavis, des Brugnons, des Guaitambos, des Aurimèles, des Abricots, des Melons communs et des Melons d’eau. Ces derniers Melons ont une saison réglée, et les autres croissent également dans tous les mois de l’année. Enfin, les Cantons, qui ne sont proprement ni chauds, ni froids, donnent aussi toute l’année des Frutilles, ou Fraises du Pérou, des Figues de Tuna, et des Pommes. Les Fruits juteux, qui demandent un climat chaud, croissent partout ici dans la plus grande abondance, tels que les Oranges douces et amères, les Citrons royaux et les petits Limons, les Limes douces et aigres, les Cédrats et les Toronjes. Leurs Arbres ne cessent jamais d’être revêtus de fruits, de feuilles, et de fleurs. L’usage des Habitants de Quito, est de couvrir leurs tables de ces diverses espèces de productions. Ce sont les premiers plats qu’on y voit servir, et les derniers qui disparaissent. Ils servent, non-seulement à flatter la vue, mais à piquer le goût, parce qu’on emploie le jus des fruits à relever la plupart des autres mets. Outre les viandes communes, le Gibier serait en abondance à Quito, si les Habitants avoient plus d’inclination pour la chasse. Ils ne laissent pas de tirer, des Montagnes, beaucoup de Lapins et de Tourterelles. Les Perdrix y sont en petit nombre, et d’une espèce qui ressemble peu à celles de l’Europe. Elles ne sont pas plus grosses que nos Cailles. Un des principaux aliments de Quito est le Fromage. Il s’y en débite, tous les ans, pour soixante-dix à quatre-vingt mille écus. Le Beurre de Vache y est aussi fort bon, et d’usage fort commun. Mais le goût des Habitants est déclaré surtout pour les Confitures. On parle, avec étonnement, de la quantité de sucre et de miel, qui se consomme dans cette Ville et dans les Cantons voisins. Après avoir exprimé le jus des Cannes, on le laisse cailler, pour en faire de petits Pains, en forme de Tourtes, qu’on nomme Raspaduras : c’est la nourriture la plus commune des Pauvres.

Commerce. Quelque aversion que les Habitants de Quito aient pour le travail, il s’y fait un Commerce considérable, qui est presqu’entièrement entre les mains des Chaperons, ou Européens, les uns habitués dans le Pays, et les autres amenés par l’espoir du gain. Ce sont particulièrement les derniers, qui achètent les Marchandises du Pays, et qui y vendent celles de l’Europe. Celles du Pays, comme on a pu le remarquer dans le détail des Corrégiments de l’Audience, consistent en Toiles de coton, les unes blanches, qui se nomment Tucuyos ; les autres rayées ; en Bayettes et autres étoffes, qu’on transporte à Lima, où elles sont vendues pour être envoyées dans toutes les Provinces du Pérou. Le retour consiste en argent, en fils d’or et d’argent, en franges de la fabrique de Lima, en vins, eaux-de-vie, huiles, cuivre, étain, plomb, vif-argent, etc. Lorsque les Galions sont à Carthagène, les mêmes Négociants s’y rendent par Popayan, ou par Santa-Fé, pour emvoyer leurs fonds en Marchandises de l’Europe et les répandent à leur retour, dans toute l’étendue de l’Audience. À l’exception des Farines, qui se transportent de Riobamba et de Chimbo à Guayaquil, et qui font le Négoce des Métis de ces deux Corrégiments, toutes les denrées se consomment dans le Pays. Les Toiles, de la fabrique particulière des Indiens, sont portées dans la Juridiction de Barbacoas. C’est par ce Commerce, que les Chaperons font leur premier essai. Ils troquent cette Marchandise pour de l’or, qu’ils envoient vendre à Lima, où il est à plus haut prix. Les Draps et les Bayettes trouvent le même débouché dans les différentes parties des Gouvernements de Popayan et de Santa-Fé. À l’exception de certains temps, on n’y reçoit point de Marchandises d’Europe en échange ; et les retours sont en or, qui passe ensuite à Lima, comme celui de Barbacoas. On tire, des Côtes de la Nouvelle Espagne, l’Indigo, dont il se fait Une grande consommation dans les Fabriques, parce que la plupart des Draps du Pays sont teints en bleu, seule couleur qui plaise au commun des Habitants. Par Guayaquil, on reçoit du Fer et de l’Acier, tant de l’Europe que de la Côte de Guatemala. Ces deux Marchandises sont d’un si grand usage dans les Plantations, que le prix en est excessif. Le Fer se vend quelquefois cent écus le quintal, et l’Acier cent cinquante. Le Commerce réciproque, entre les divers Corrégiments de la Province, est abandonné aux Habitants des Villages mêmes. Chimbo achète à Riobamba, et dans le Corrégiment de Quito, des Tucuyos et des Bayettes du Pays, qui se portent à Guayaquil, en échange pour du sel, du Poisson sec, et du Coton, qui sortant des Manufactures de Quito, retourne à Guayaquil en fort bonnes Toiles. Les Juridictions de Riobamba, d’Alausi et de Cuença, ont aussi un Commerce réglé avec Guayaquil, par les Magasins de Yaguache et de Naranjal. Ce Commerce de Marchandises du Pays, quoique médiocre en lui-même, puisqu’il ne consiste qu’en trois articles, Draps, Bayettes et Toiles, ne laisse pas d’être avantageux pour les Pauvres, dont le nombre surpasse toujours celui des Riches. Il n’y a même que les Espagnols aisés, qui portent des étoffes de l’Europe ; ce qui doit faire juger de la quantité de Draps, de Bayettes, et de Tucuyos, qui sont fabriqués par les Indiens, soit dans leurs propres Maisons, soit dans les Manufactures. Au reste, cette peinture n’est peut-être que celle d’une gloire passée, puis qu’on ignore encore si Quito s’est relevé de sa ruine.

|

Pour voir les détails de ces gravures sur Quito

utilisez la fonction zoom, après avoir cliqué sur chacune d'elles

Le contenu de cette page est disponible pour toute utilisation personnelle et/ou dans le cadre d'enseignement

![]()

Dépôt de Copyright contre toute utilisation commerciale

des photographies, textes et/ou reproductions publiées sur ce site

Voir explications sur la page "Accueil"

| Plan de site | Recherches | Qualité | Liens | Contact |