El texto que figura a continuación procede del volumen 13 de L'Histoire générale des voyages - de Antoine Francois Prévost -

edición de 1756.

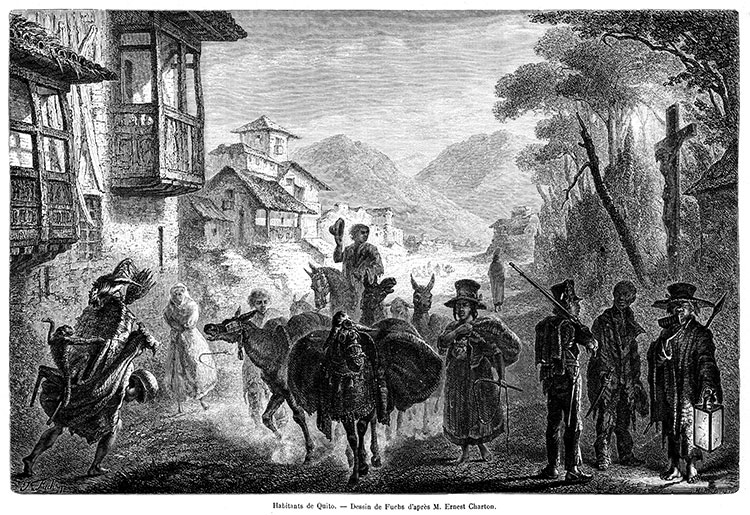

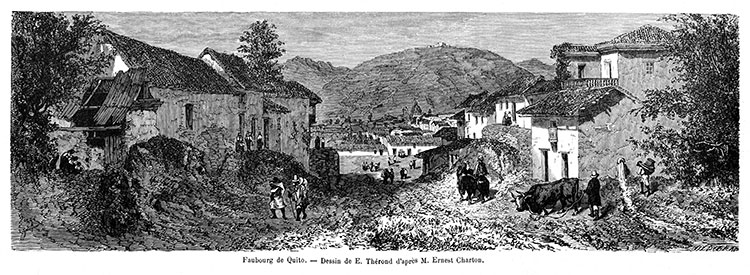

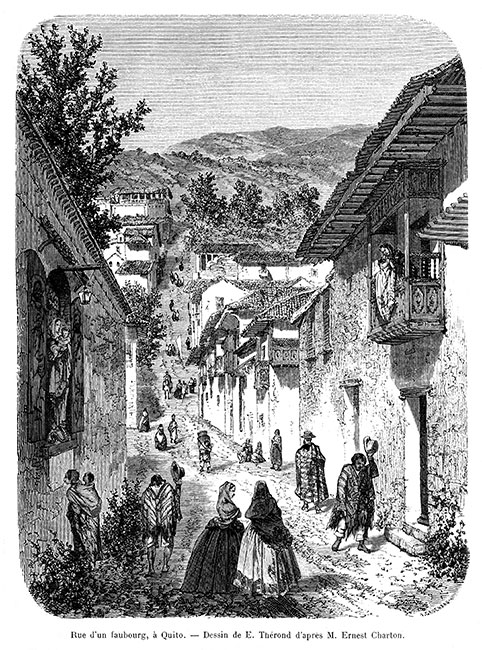

Los grabados son de Autour du Monde de Édouard Charton - año 1866

Colecciones personales

Los grabados proceden de los informes de viaje de Édouard Charton de 1862. Hay por tanto una diferencia de 100 años entre ambos, pero el tiempo pasaba despacio en aquella época, y las ilustraciones probablemente no estén muy alejadas de las descripciones.

La traducción del francés al español ha sido realizada por el traductor automático DEEPL (IA). Sin embargo, el material de partida procede del francés del siglo XVIII, con sus giros dieciochescos, lo que puede haber dado lugar a algunos malentendidos en la traducción.

Como ocurría a menudo en esta época (siglos XVIII o XIX), los escritos estaban llenos de consideraciones morales sobre los pueblos colonizados o conquistados - el autor de esta página no aprueba en absoluto este tipo de comentarios.

Tabla de capítulos

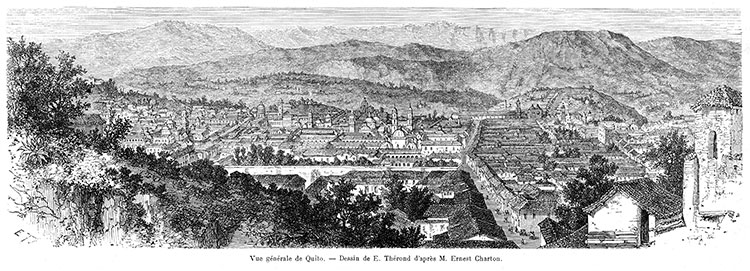

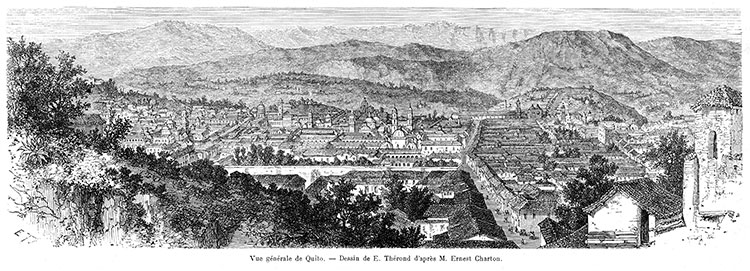

Vista general de Quito hacia 1860 - Dibujo de Émile según Édouard Charton

Descripción de la ciudad de Quito

Olvidando el hecho de que Quito está arruinada por un terremoto desde hace casi un año, es en el esplendor en que esta ciudad se encontraba todavía el año pasado que la representamos, basándonos en el testimonio de nuestros viajeros. Después de haber sido sometida por las armas de Belalcázar, quien la reconstruyó en 1534, estableciendo en ella a los españoles, recibió de él el nombre de San Francisco de Quito, que aún conserva.

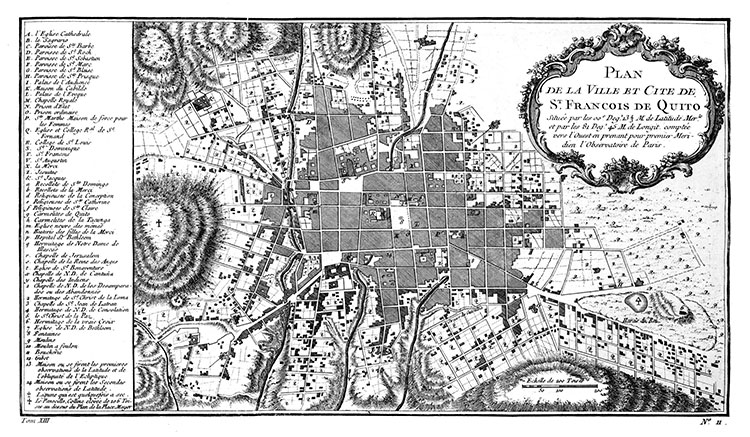

Su situación es a 13 minutos, 33 segundos, de Latitud Sur, y 298 grados, 15 minutos, 45 segundos, de Longitud, contados desde el Meridiano de Tenerife; en el interior de América del Sur, en el lado oriental de la parte occidental de la Cordillera de los Andes, a una distancia de unas 35 leguas de la costa del Mar del Sur. Al norte se encuentra la montaña de Pichincha, famosa en todo el país por su altura y por las riquezas que se dice contiene, sin más certeza que una antigua tradición. La ciudad está construida en la misma ladera de esta montaña. No sólo está rodeada de varios cerros, sino que descansa sobre otros, por hendiduras, a las que se da el nombre de Guaycos, y que son los valles del Pichincha. Estas grietas la atraviesan de un extremo a otro, y algunas son tan profundas que hubo que construir bóvedas sobre ellas para dar un poco de uniformidad al terreno, de modo que parte de Quito tiene sus cimientos en arcadas y sus calles son muy irregulares. Tiene el mismo tamaño que nuestras ciudades de segunda categoría, pero si el terreno fuera menos accidentado, parecería más grande.

Se ha dicho, a propósito de sus Corregimientos (+- Cantones), que tiene en sus inmediaciones dos espaciosas Planicies; una al Sur, llamada Turu-Bamba, que no tiene menos de tres leguas de largo; la otra al Noreste, llamada Inna-Quito, que se extiende por unas dos leguas. Ambas están llenas de casas de campo y tierras cultivadas. El continuo verdor de los pastos, y el brillo de las flores con que se cubren los campos y las laderas vecinas, forman allí una perpetua primavera. Numerosos rebaños se alimentan en estos campos y en las colinas, y no pueden consumir la hierba de una tierra tan fértil.

Las dos llanuras se estrechan hacia la ciudad y forman un desfiladero donde las colinas y laderas parecen querer unirse. Aquí es donde está situada la ciudad. Su situación habría sido más bella y más conveniente en una de las dos Llanuras: pero, sus Fundadores buscaron menos el placer y la conveniencia, que el honor, construyendo sobre el suelo incluso de la antigua Ciudad de los Indios y como sobre sus ruinas. Se contentaron con sustituir las frágiles chozas por sólidos edificios. Tal vez no esperaban que Quito creciera mucho. Sin embargo, como hemos visto, la estancia de Gonzalo Pizarro convirtió repentinamente a Quito en una ciudad rica y floreciente. Parecería, por las ruinas de algunas calles enteras, que el número de habitantes es muy reducido.

Al sur, la parte de Quito situada en la quebrada formada por la llanura del Turu-bamba contiene una colina llamada Pancillo porque tiene la forma de un Pan de Azúcar. Sólo tiene unos cien toesas de altura. Al sur y al oeste, este cerro proporciona abundantes manantiales de excelente agua. Al norte, varias quebradas, que bajan del Pichincha por los Guaycos, proveen a la ciudad de más ayuda, a través de tuberías subterráneas que las conducen a todas partes de la ciudad; y del resto de toda esta agua, se forma un río llamado Machangara, que fluye hacia el sur. Se cruza por un puente de piedra. La Montaña de Pichincha es un volcán que en tiempos de los indios arrojaba llamas, y veremos que este fenómeno se ha repetido en ocasiones desde la Conquista. La boca del volcán está en una roca alta, cuya cresta está completamente carbonizada y se asemeja a la toba. Ya no vomita fuego ni siquiera exhala humo; pero, a veces, asusta a la gente con los espantosos ronquidos que el viento produce en sus cavidades interiores. Los habitantes tiemblan al recordar la devastación que ha causado, cubriendo de cenizas la ciudad y los campos vecinos. En la cima de esta montaña nunca falta la nieve y el hielo, que los habitantes utilizan para enfriar sus licores.

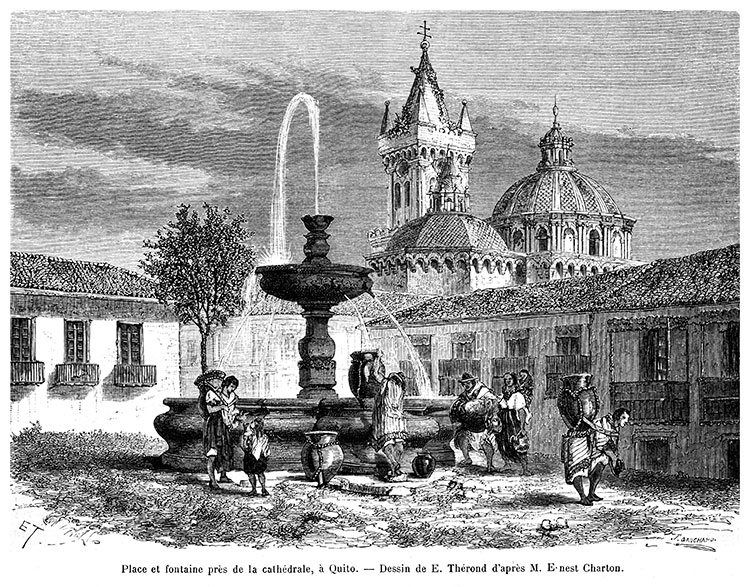

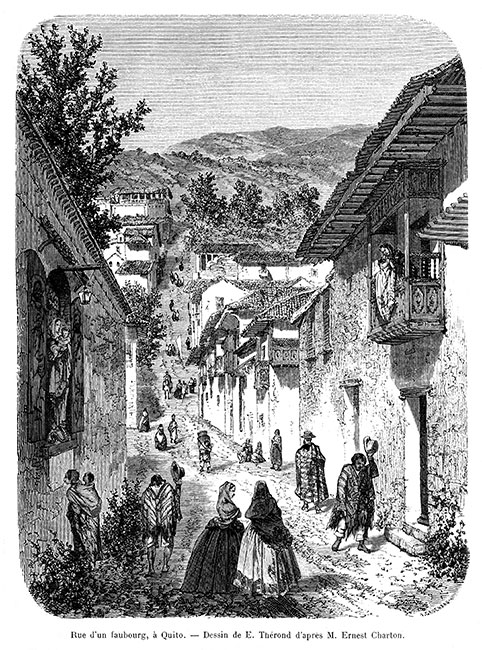

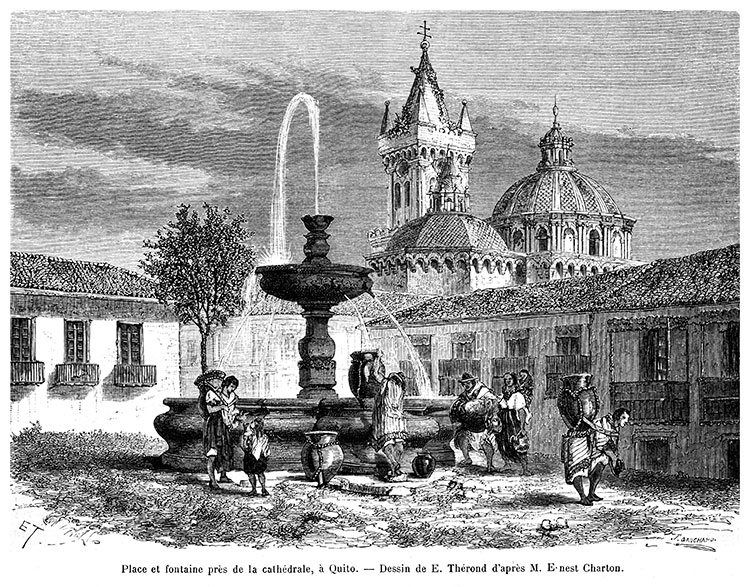

Plaza de la Fontaine y Catedral de Quito hacia 1860 - Dibujo de Émile Thérond según Édouard Charton

Edificios. La plaza principal de Quito es cuadrada, y sus cuatro lados están adornados con grandes edificios: uno, la Iglesia Catedral; otro, el Palacio de la Audiencia; el tercero, el Ayuntamiento; y el cuarto, el Palacio Episcopal. Esta gran plaza tiene una hermosa fuente en el centro. El Palacio de la Audiencia, que debería ser el más bello ornamento, la desfigura; tres cuartas partes de ella están en ruinas: sólo quedan la Cámara de la Audiencia, la Cámara del Acuerdo y la Cámara de Finanzas. Las cuatro calles principales, que conducen a las esquinas de la plaza, son rectas, anchas y hermosas, pero no se puede caminar por ellas mucho tiempo sin notar el desnivel del terreno; es decir, sin subir y bajar. Este defecto impide el uso de carruajes y otros tipos de vehículos en cualquier parte de la ciudad. Los hombres van a pie, acompañados por un criado que les sujeta una gran sombrilla sobre la cabeza, y las señoras van en silla. A excepción de las cuatro calles que acabamos de describir, todas las demás son tortuosas, desordenadas y poco atractivas: algunas están entrecruzadas, y las casas que las bordean siguen los giros y las curvas.

La ciudad tiene otras dos plazas, ambas muy espaciosas, y varias más pequeñas cerca de los conventos e iglesias, cuya arquitectura es muy ornamentada; especialmente la del convento de San Francisco, que podría incluirse entre los edificios más bellos de Europa. Las casas principales son grandes, algunas con pisos diáfanos y muy bien distribuidas.

Todas tienen una planta además de la baja. Por fuera, están decoradas con balcones; pero las puertas y ventanas, sobre todo las del interior, son escandalosamente pequeñas, al gusto de los indios, que creen que las puertas y ventanas pequeñas les protegen del viento. Los materiales ordinarios con que se construye en Quito son el adobe y el barro; pero la tierra es de tan buena calidad que son tan resistentes como la piedra. Antes de la Conquista, los indígenas utilizaban esta tierra para construir sus casas y todo tipo de muros. Aún quedan muchos de ellos, que el tiempo no ha podido destruir.

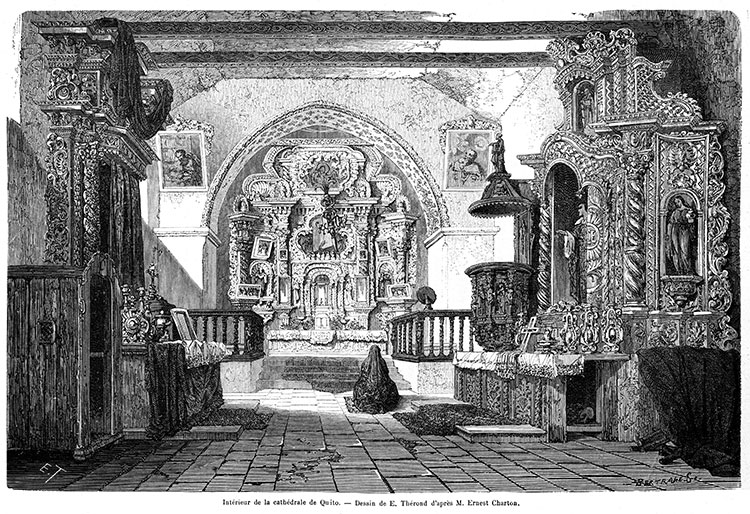

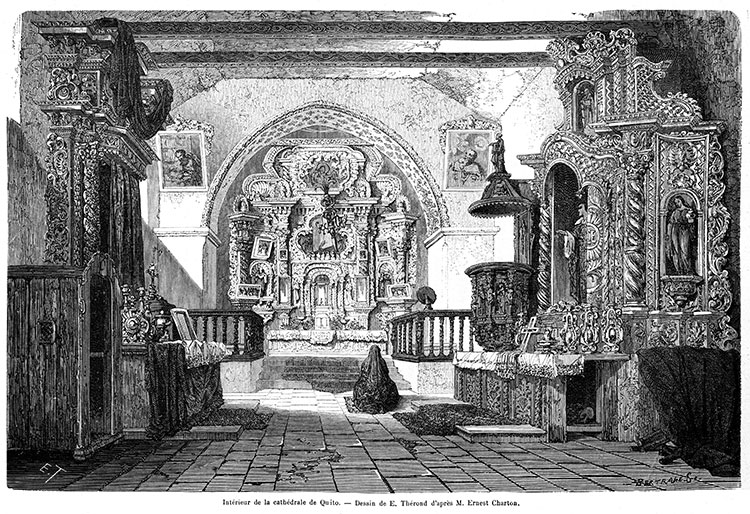

Interior de la Catedral de Quito hacia 1860 - Dibujo de Émile Thérond según Édouard Charton

Quito se divide en siete parroquias: el Sagrario, San Sebastián, San Blaz, Santa Bárbara, San Roque, San Marcos y Santa Prisca. La Catedral y el Sagrario están bien amueblados con platería, telas preciosas y ricos ornamentos, pero las otras parroquias no tanto, aunque tienen lo necesario para el culto. La capilla del Sagrario es grande, construida en piedra y de muy buena arquitectura. Los conventos de la ciudad son los de San Agustín, Santo Domingo y San Francisco, que son Jefes de Provincia, otro de Dominicos, los Récollets, La Merci, un gran Colegio de Jesuitas, y dos colegios para el estudio de seculares: uno llamado de San Luis, donde enseñan los Jesuitas, y otro de San Fernando, regentado por los Dominicos. El primero tiene doce plazas, de fundación real, para los hijos de los Auditores y otros oficiales reales. Está condecorada con el título de Universidad, y los honorarios de los profesores los paga el Rey. Es muy notable que la cátedra de Medicina esté siempre vacante, porque no se encuentra a nadie que enseñe esta ciencia, a pesar de que no hay oposición, es decir, no hay que dar pruebas de capacidad. Los conventos de niñas son el de la Concepción, el de Santa Catalina, el de Santa Clara y dos de Carmelitas Descalzas, uno de los cuales fue trasladado desde Latacunga después de que la ciudad fuera destruida por un terremoto.

Los colegios jesuitas y todos los conventos masculinos son grandes, bien construidos y extraordinariamente ricos. Los de niñas, aunque no tan ricos, también tienen su magnificencia. El Hospital, dividido en pabellones para Hombres y Mujeres, está regido por los Religiosos de Nuestra Señora de Belén, Congregación de Hospitalarios fundada en México, en la Provincia de Guatimala, por José de Betancourt. Este primer religioso de la Orden era hijo de Amador González de Betancourt y de Ana de Garcie, y nació en 1626 en el pueblo de Chasna, o Villa-Suerte, en la isla de Tenerife. Tras su muerte, la Congregación que había instituido fue aprobada por el Papa Clemente X el 2 de mayo de 1672 y más formalmente el 3 de noviembre de 1674. Fue erigida en comunidad regular por una bula de Inocencio XI, fechada el 26 de marzo de 1687, y desde entonces se ha extendido por toda la América española. En 1671 se le confió el Hospital del Carmen de Lima. En 1678 se le concedió el Hospital de Santa Ana en Piura, y dos años más tarde el Hospital de San Sebastián en Truxillo. Muchas otras ciudades y pueblos han seguido este ejemplo, y Quito también lo ha adoptado. Estos Religiosos van descalzos; sus hábitos son de burete pardo oscuro, y no muy diferentes de los de los Capuchinos, a quienes se asemejan todavía las barbas; pero tienen, debajo, un peto puntiagudo, de un cuarto de acre de largo. En un lado del manto llevan la imagen de Nuestra Señora de Belén. Son todos Hermanos Laicos. Cada seis años, su Capítulo se reúne en Ciudad de México o en Lima para elegir un General.

La Justicia. La Real Audiencia, establecida en 1563, es el primer Tribunal de Quito. Se compone de un Presidente, que es al mismo tiempo Gobernador de toda la Provincia, cuatro Oidores, un Fiscal del Rey, y un Fis lo que pertenece a la Provincia; y sus Sentencias son absolutas, salvo en caso de notoria injusticia, en que cabe el recurso de apelación ante el Supremo Consejo de Indias. La Cámara de Hacienda ocupa el segundo rango. Está compuesta por un Maestro de Cuentas, un Tesorero y un Fiscal. Los dineros que entran en sus arcas son los tributos de los indios de los Corregimientos de Quito, Saine Michel d'Ibarra, Latacunga, Chimbo y Riobamba, junto con los impuestos de los mismos lugares, y los derechos de aduana de los Almacenes de Babahoyo, Yaguache y Caracol. Parte de estas sumas se envían a Cartagena y Santa Marta; otra parte se utiliza para las pensiones del Presidente, Auditores, Oficiales de Hacienda, Corregidores, Curas, Gobernadores y Quijotes; una tercera parte se utiliza para pagar las Comandancias y Cacicatos.

Quito, como todas las grandes ciudades españolas de las Indias, tiene sus Tribunales de la Inquisición, de la Cruzada y de la Propiedad de Difuntos. El Ayuntamiento se compone de un Corregidor, dos Alcaldes ordinarios y un cierto número de Regidores, que tienen derecho a elegir a los Alcaldes. Esta ceremonia no causa mucho movimiento en la ciudad, porque está dividida en dos facciones, una formada por criollos y otra por europeos, y ambas tan opuestas que nunca han conseguido reunirse.

El Cabildo de la Catedral está compuesto por el Obispo, un Deán, un Arcediano, un Cantor, un Escolástico, un Tesorero, un Doctoral, un Penitenciario, un Magistral, tres Canónigos, cuatro Prebendados y dos Medio Prebendados. Sus ingresos son fijos: los del Obispo ascienden anualmente a 24.000 Piastras. El Decano tiene 2500, las cuatro primeras Dignidades 2000 cada una, las otras tres y los tres Canónigos 1500. Las Prebendas son 600 Piastras, y las medias Prebendas 450. La Sede Episcopal de Quito fue fundada en 1545.

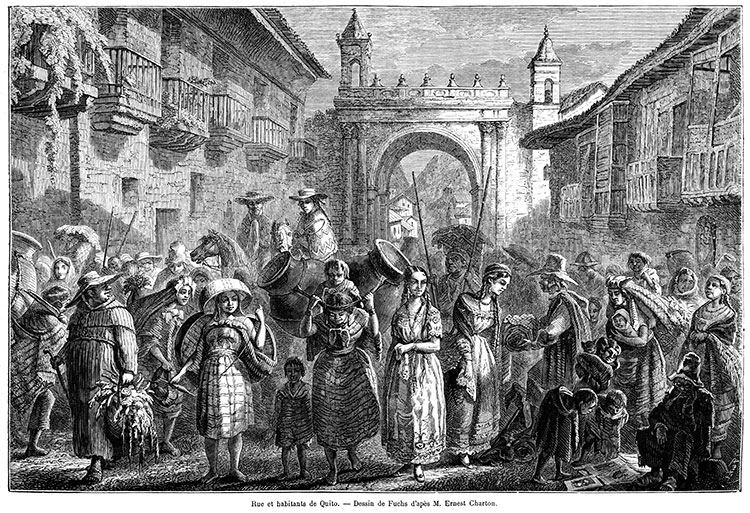

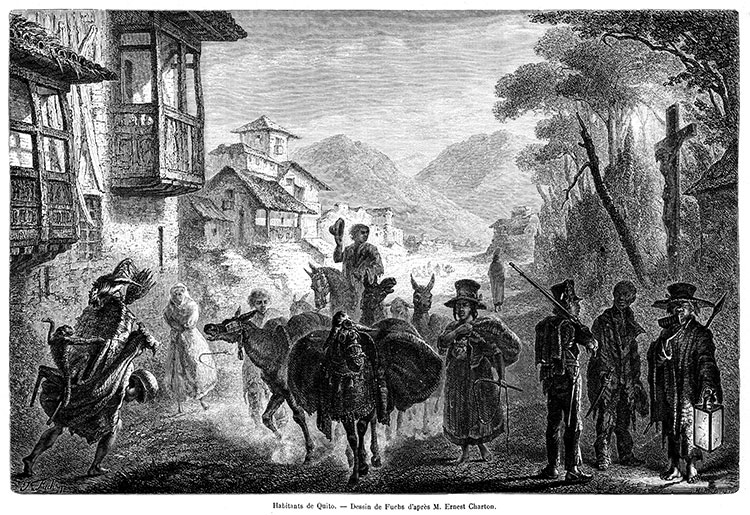

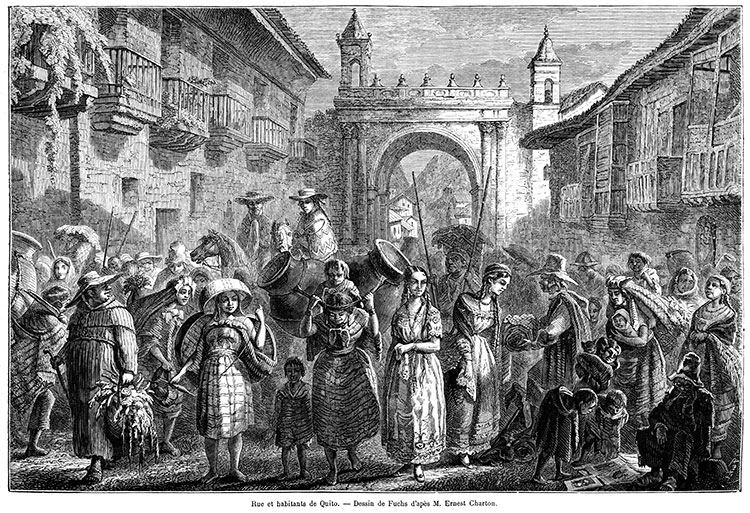

Una calle de Quito con sus habitantes hacia 1860 - Dibujo de Émile Thérond según Édouard Charton

Los habitantes de Quito. La ciudad está extremadamente poblada. Hay algunas Familias muy distinguidas, que deben su origen a los primeros Conquistadores, a Presidentes, a Auditores, o a otras Personas de Consideración, que vinieron de diferentes Provincias de España. Han conservado su lustre, sin mezcla alguna de alianzas con habitantes de orden inferior. Estos pueden ser distinguidos en cuatro clases: los Españoles, o Blancos; los Mestizos; los Indios, o Naturales del País; los Negros y sus descendientes, de los cuales no hay muchos en Quito, comparado con algunas otras ciudades en las Indias; porque no es fácil traer Negros allí, y además son los Indios del País quienes cultivan la tierra. Por el simple nombre de español, no se entiende un europeo, que aquí se llama Chapeton como en Cartagena, sino un hombre nacido de padres españoles, sin mezcla de otra sangre. Varios mestizos parecen más europeos que estos españoles: tienen la piel blanca y el pelo rubio, lo que les lleva a ser considerados españoles, aunque no lo sean realmente. Los que se distinguen así por su color blanco constituyen aproximadamente una sexta parte de los habitantes de Quito.

Además, aquí como en otras partes de las Indias, a los que son hijos de españoles e indios se les llama mestizos. Se les considera según los mismos grados que ya hemos distinguido, en la descripción de Cartagena, con respecto a negros y blancos; con la diferencia de que en Quito los grados no se elevan tanto, porque los mestizos se consideran blancos a partir de la segunda o tercera generación. Su color es oscuro, un poco rojizo, pero menos que el de los mulatos claros. Se trata del primer grado, o de la procreación de un español y una india. Algunos, sin embargo, son tan morenos como los mismos indios, y sólo se diferencian de ellos en la barba, que les sale como en Europa. Pero hay muchos que son casi blancos y que podrían pasar por tales, si no tuvieran ciertos signos de su origen, que se revelan al mirarlos de cerca: en primer lugar, tienen la frente tan estrecha que el pelo parece tocarles las cejas y les cubre ambas sienes hasta debajo de la oreja; además, es áspero, grueso, lacio como crin de caballo y muy negro. A esto se añade el hecho de que los métis tienen una nariz pequeña y fina, con una pequeña prominencia al final del hueso, donde termina en punta y se curva hacia el labio superior. Estos rasgos, y algunas manchas negras en el cuerpo, revelan lo que el color de la tez parece ocultar.

Los mestizos, como acabamos de describir, constituyen alrededor de un tercio de los habitantes de Quito. El otro tercio está formado por indios; y el resto, que constituye una segunda sexta parte, es una mezcla de varias razas. Todas estas clases suman, según los cálculos más fidedignos y de acuerdo con los Registros Parroquiales, cincuenta o sesenta mil almas. Es concebible que de las cuatro especies, la consideración principal sea para los españoles: sin embargo Dom d'Ulloa los describe como los más pobres y miserables. Prefieren, dice, la ociosidad a la riqueza; y el ejercicio de una profesión les parecería degradar su dignidad, que consiste en no ser ni negros, ni morenos, ni cobrizos. Los mestizos, menos orgullosos, aprenden diversos oficios y se dedican sobre todo a las artes. Se hacen orfebres, pintores, escultores, etc., dejando las ocupaciones puramente mecánicas a los indios. Varios destacan en estas profesiones, sobre todo en pintura y escultura. Hemos visto a un pintor mestizo, llamado Michel de Sant'Iago, cuyas obras han adquirido e tiempo en Europa, e incluso en Roma, donde se han conservado algunos de sus cuadros. En general, tienen un talento singular para la imitación; y uno se sorprende tanto más de la perfección con que lo consiguen, cuanto que las más de las veces carecen de los Instrumentos apropiados a sus empresas; pero su inclinación es extrema a la pereza. Los Indios están sujetos a la misma falta. Como la mayor parte de ellos son zapateros, albañiles, tejedores, etc., es de ellos de quienes obtenemos todos los trabajos de esta naturaleza.

Son barberos y sangran tan hábilmente como nuestros mejores cirujanos. Pero su aversión al trabajo llega tan lejos que para obtener un par de zapatos hay que llamar al zapatero, darle los materiales necesarios y mantenerlo encerrado hasta que el trabajo esté terminado.

Vestimenta. Los habitantes de Quito visten de forma diferente a la española. La vestimenta de los hombres es un casco sin pliegues, bajo una capa. Les llega hasta las rodillas. Las mangas son sin facas, abiertas por ambos lados, y en todas las costuras del cuerpo y de las mangas, hay ojales, y dos hileras de botones de adorno. La gente de calidad viste hermosas telas, en las que no se escatima el oro y la plata. La ropa de los mestizos es azul y de tela local, pero no difiere de la de los españoles en la forma. En primer lugar, desde la cintura hasta la mitad de la pierna, tienen una especie de calcetín, o pantalón, de tela blanca de coronilla, fabricada en el país, y a veces también de tela europea. La parte inferior, que recorre toda la pierna, está abierta y ribeteada con encaje en proporción a la tosquedad del tejido. La mayoría no lleva camisa y se cubre el cuerpo con una camisola de algodón negro en forma de saco con tres agujeros, uno en el centro y los otros dos a los lados. El primero es para la cabeza, los otros para los brazos, que permanecen desnudos. Esta camisola cubre el cuerpo hasta las rodillas, y sobre ella ponen un Capisayo, especie de abrigo de sarga con un agujero en medio para la cabeza, que cubren con un sombrero hecho en el campo. Este es su atuendo más pomposo. Nunca se lo quitan, ni siquiera para dormir. Nunca cambian ni añaden nada a esta moda; tampoco se cubren las piernas ni llevan zapatos. Los que están en condiciones de llevar una vida acomodada, especialmente los barberos, se distinguen un poco de los demás por la finura de sus telas y tejidos. Llevan camisas, pero sin mangas. Alrededor del cuello de la camisola negra, llevan un cordón de unos cuatro dedos de ancho, que forma una especie de fresa, doblándose por delante del vientre y sobre los hombros. Llevan zapatos con hebillas de oro o plata, pero no tienen medias ni nada que les cubra las piernas. En lugar del Capisayo, llevan la Capa a la Espagnole; algunas de tela fina, con trenzados de oro o plata en los bordes.

Las damas llevan el Faldelin, una especie de falda. En el cuerpo llevan una camisa que sólo llega hasta la cintura, y a veces un Pourpoint, que llaman Juhon, decorado con encajes y sin broches, con un Manteline de Bayette, que cierra toda la parte superior del cuerpo. Consiste en un acre y medio de esta tela, que envuelven alrededor de sí mismas sin ningún alboroto, y tal como está cortada de la pieza. Todo su atuendo está adornado con ricos y preciosos encajes. Llevan el pelo recogido en trenzas, que cruzan cerca del moño, en forma de abalorio. Su cabeza está rodeada dos veces por una cinta llamada Balaca, que atan cerca de la sien, en el lado donde se unen los dos extremos, y que está decorada con Diamantes y Flores. A veces llevan un manto a la iglesia, y una falda redonda, que llaman Basquine; pero lo más frecuente es que vayan en Manteline. Las mujeres mestizas se distinguen de las españolas sólo por la calidad de la tela. Las que son pobres van descalzas, como los hombres del mismo orden que no son más ricos. Las indias, o mujeres naturales del país, tienen dos clases de vestidos, en los que no hay más arte que en el de los hombres de su especie. Sin embargo, las más ricas y las llamadas Chinas, porque sirven en las buenas casas y conventos de niñas, van vestidas con una especie de falda muy corta y un manto de Bayette (un fino tejido de lana disponible en blanco, negro o marrón). Las indias comunes llevan un saco de la misma tela y forma que las camisolas indias, que llaman Anaco, y que se abrochan sobre los hombros con dos grandes alfileres. El anaco de las mujeres es más largo que la camisola de los hombres y llega hasta las piernas. No hacen más arte con él que ceñirse el cuerpo con un cinturón sobre el saco; y a modo de manto, se ponen una tira de la misma tela, pero negra, alrededor del cuello, que llaman Lliela. Los brazos y las piernas permanecen desnudos. Las mujeres de los Caciques, Gobernadores y otros funcionarios indios tienen un tercer tipo de vestimenta, compuesto de los dos anteriores, que consiste en una especie de enagua, ribeteada con cintas; sobre la cual, en lugar del Anaco, llevan un vestido negro que llaman Aesa, y que les llega desde los hombros hasta los talones. Está abierto por un lado, plisado de arriba abajo y ceñido con un cordón por encima de las caderas. En lugar de la Lliella, que las mujeres comunes llevan sobre los hombros, tienen una mucho mayor, que baja desde el cuello hasta la parte inferior de las enaguas, y que sujetan sobre los pechos con un gran punzón de plata. Se cubren la cabeza con un paño blanco, forrado con varios pliegues, cuyo extremo cuelga por detrás. Pero lo que más las distingue es que llevan zapatos. Este atuendo es el mismo que llevaban las indias de alto rango en tiempos de los incas. Los caciques no tienen hoy otro atuendo que el de los mestizos: llevan capa, sombrero y zapatos, único adorno que los distingue de los indios ordinarios.

Estatura de los habitantes. Los españoles de Quito son bien proporcionados en su estatura; la de los mestizos está casi generalmente por encima de lo mediocre. Los indios y las indias son menos altos, pero aunque pequeños y fornidos, la mayoría están muy bien constituidos. Algunos, sin embargo, son monstruosamente pequeños. Algunos son imbéciles, mudos, ciegos y a otros les faltan miembros de nacimiento. Todos tienen la cabeza llena de pelo, que nunca se cortan y que dejan flotando, incluso cuando duermen. A las mujeres les envuelven el pelo en una cinta; pero desde la mitad de la cabeza hasta la frente, se lo echan hacia atrás y se lo cortan a la altura de las cejas, de oreja a oreja. El insulto más cruel que se puede hacer a los indios es cortarles el pelo. Este castigo sólo se utiliza para delitos graves. Su pelo es negro, áspero y tosco. Para distinguirse de los indios, los mestizos se cortan todo el pelo; pero las mujeres de la misma raza no imitan a sus maridos. Los indios nunca tienen barba, pues ese nombre no puede darse a unos pocos pelos cortos y raros que les salen en la vejez.

Estudios. Jóvenes distinguidos se dedican al estudio de la Filosofía y la Teología. Algunos estudian Jurisprudencia, pero sin intención de hacer profesión de ello. Si a veces tienen éxito en estas ciencias, son extremadamente ignorantes en cuestiones políticas, historia y otras ciencias humanas. Después de siete u ocho años de estudio en sus Colegios, sólo han aprendido un poco de Escolasticismo, y todo lo demás parece no existir para ellos. Sin embargo, la naturaleza les ha dado disposiciones que podrían ahorrarles mucho trabajo

Las mujeres distinguidas añaden a los placeres de sus rostros un fondo de dulzura, que es el carácter general de su sexo en todas las Indias. En Quito, se nota que el número de hombres no se acerca al de las mujeres, lo que parece tanto más extraordinario cuanto que los hombres no viajan aquí como en los países de Europa. Hay casas llenas de muchachas sin un solo varón. Incluso el temperamento de los hombres, especialmente de los que han recibido una educación blanda, se debilita a partir de los treinta años, mientras que después de esta edad, las mujeres se fortalecen. La causa de esta diferencia quizá sólo se encuentre en el clima, o en la alimentación del país: pero Dom d'Ulloa no tiene dificultad en atribuirla principalmente al libertinaje, que es, dice, de todas las edades, después de haber comenzado en la infancia. Añade, por el mismo principio, que el estómago, perdiendo su vigor, no tiene ya fuerzas para proveer a la digestión, y como prueba, asegura que es muy común que los habitantes de Quito devuelvan, algún tiempo después de comer, todo lo que han comido, y que si comen por un día, se encuentran incomodados, pero que, con esta sujeción y estos achaques, no dejan de llegar a la edad ordinaria, y aun vemos algunos muy viejos. El único ejercicio de las personas de distinción, que no se han pasado al bando de la Iglesia, es visitar sus propiedades en el campo y pasar allí todo el tiempo de la cosecha. Pocos se dedican al comercio. Se lo dejan a los europeos, que se toman la molestia de viajar con este fin. Esta ociosidad general, que sólo puede provenir de un fondo natural de indolencia y pereza, ha difundido en Quito un gusto más general y más licencioso que en el resto de las Indias por una especie de baile llamado Fandagos. Las posturas son muy indecentes, especialmente entre el pueblo, que sólo se entrega a esta diversión con profusión de aguardiente de caña y de otro licor llamado Chica, cuyos efectos suelen perturbar la fiesta con algún desastre.

Bebidas. El aguardiente de caña es una bebida muy común en el Cantón de Quito, y es servido en las fiestas y por la gente más honrada, preparado en Rossolis. Los mismos europeos están acostumbrados a este licor y lo prefieren al vino, no sólo porque el vino de Lima es muy caro en Quito, sino también porque lo creen pernicioso. El mate, otro licor elaborado a partir de la hierba del Paraguay con azúcar, zumo de naranja amarga o limón y flores aromáticas, es aún más utilizado, sobre todo por los criollos. Lo prefieren a todo tipo de comida, y nunca comen sin tomar un poco. Pero aunque la embriaguez es uno de sus vicios dominantes, no deja de ceder el paso a su pasión por el juego, tan generalizada que las personas más distinguidas por nacimiento y por empleo no están exentas de ella, y los de menor rango la llevan hasta la furia; pierden sus posesiones y sus ropas, e incluso las de sus esposas.

Habitantes de Quito al atardecer, hacia 1860 - Dibujo de Émile Thérond según Édouard Charton

Costumbres. La gente, especialmente los mestizos y los indios, son extremadamente propensos al hurto, y lo practican con extraordinaria habilidad. Los mestizos, aunque educados por naturaleza, son ladrones muy audaces: se llevan sobre todo sombreros; y este robo es a veces considerable, porque las personas de estatus, e incluso los burgueses que tienen alguna propiedad, llevan sombreros blancos de Castor, que cuestan de 15 a 20 écacos; sin contar con que van rodeados de un cordón de oro o plata con una hebilla de Diamantes o Esmeraldas, montada en oro. Los ladrones, que aspiran a mayores ganancias, aprovechan las horas de la noche para incendiar las puertas de las tiendas o comercios, dejar que uno de sus cómplices entre por la abertura, y quedarse en la calle para recibir lo que les da por el mismo agujero. Esta osadía es tan común que los comerciantes se ven obligados a mantener una guardia bien armada para patrullar las calles. En Quito no se considera delito robar comida o utensilios para comer. Un metis o un indio que se encuentra al alcance de una pieza de orfebrería nunca deja de apoderarse de ella, y siempre elige la menos valiosa con la esperanza de que se note menos fácilmente. Si es descubierto, se excusa con una palabra india muy expresiva, que ha llegado incluso al español del país. Esta palabra es Yanga, que significa, sin necesidad, sin provecho, sin mala intención. Esto es suficiente para establecer que el Ladrón no es culpable. Devuelve la moneda, con la libertad de retirarse. Pero si no se le ve, no hay sospecha ni prueba que demuestre el hecho, cuando persiste en repudiarla.

El idioma que se habla en Quito y en el resto de la provincia no es uniforme. El español es tan común como el indígena. En ambos hay una mezcla de muchas palabras, tomadas y corrompidas de uno y otro. El primer idioma que hablan los niños es el indio, porque es el idioma de sus Nanas. Es raro que un Niño sepa un poco de Español antes de los cinco o seis años; y después de eso, los jóvenes forman una jerga mezclada, de la cual no pueden deshacerse. Sobre todo adquieren el hábito de utilizar un lenguaje impersonal, y este uso se extiende a las personas más cualificadas. Un español que llega de Europa necesita un intérprete para oírles.

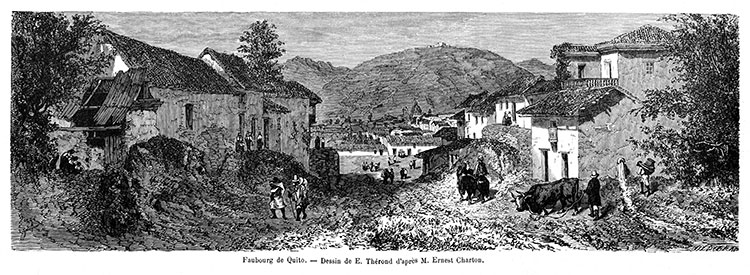

Uno de los suburbios de Quito entre sus colinas, hacia 1860

Dibujo de Émile Thérond según Édouard Charton

El clima de Quito es tan singular en su variedad que, en palabras de un viajero, es necesaria la experiencia en este punto para corregir errores de juicio. Quién pudiera persuadirse, sin haberlo experimentado o al menos sin testimonio creíble, de que en el centro de la zona tórrida, bajo la misma línea ecuatorial, no sólo el calor no es incómodo, sino que hay Cantones donde el frío es muy notorio; y que en otros, se puede gozar de todos los encantos de la primavera sin él. La suavidad del aire y la igualdad de los días y las noches aportan mil encantos a un país que parecería inhabitable en el curso ordinario de la Naturaleza. Es preferible a los países situados en zonas templadas, donde se sienten los inconvenientes del cambio de estaciones, por el paso del frío al calor, y del calor al frío. Según Dom d'Ulloa, el medio que emplea la Naturaleza para hacer tan delicioso el clima de Quito, consiste en reunir varias circunstancias, de las cuales sólo una podría faltar sin hacerlo inhabitable. La principal es la elevación del terreno sobre la superficie del mar, o aun de toda la tierra. Esta elevación, añade el mismo Viajero, reduce el calor, porque en un País que ocupa una región tan alta de la Atmósfera, los vientos son más sutiles, la congelación es más fácil, y el calor es menos intenso: Estos efectos son tan naturales que no necesitamos buscar más para la temperatura que admiramos allí, y para las otras maravillas que la Naturaleza despliega allí; por un lado, Montañas de inmensa altura y extensión, pero cubiertas de hielo y nieve desde sus cimas hasta sus crestas; por otra, una serie de volcanes, cuyas entrañas no cesan de arder, mientras sus puntas y aberturas se sostienen en el exterior; aire templado en las llanuras, calor intenso en las grietas y valles; en fin, según la profundidad o elevación del terreno, una variedad de climas que es imposible representar, entre los dos extremos de frío y calor.

El clima de la propia ciudad es tal que ni el calor ni el frío resultan nunca incómodos, a pesar de la proximidad de las nieves, los hielos y los volcanes. Según observaciones realizadas en 1736, el termómetro registró 1011 a las seis de la mañana del 31 de mayo, y 1014 a las doce y media del mismo día. El primero de junio, a las seis de la mañana, también registró 1011; y al mediodía, 1013 1/2: entonces se nos hizo notar que esta igualdad dura todo el año, y que la diferencia de un día a otro es casi imperceptible. Así, las mañanas son frescas, el resto del día es templado; y las noches no son ni frescas ni calurosas, pero sí agradables. Como consecuencia, hay poca uniformidad en la vestimenta. Se usan indistintamente telas y paños ligeros, sin temor al frío o al calor.

En Quito soplan constantemente vientos moderados, los más comunes del sur y del norte. Como son constantes, de cualquier lado que soplen, no dejan de refrescar la tierra, al detener la excesiva impresión de los rayos del Sol.

Si estas ventajas no estuvieran equilibradas por diversos inconvenientes, no habría país mejor ni más agradable en el Universo. Pero las lluvias son terribles y casi continuas. Van acompañadas de relámpagos, truenos y, a menudo, terribles terremotos, que parecen amenazar a la Naturaleza con la ruina. Después de la mañana más hermosa, que suele durar hasta una o dos horas después del mediodía, los vapores comienzan a subir; el aire se cubre de nubes oscuras, que pronto se convierten en tormentas eléctricas. Entonces todo resplandece, todo parece arder con el fuego de los relámpagos; los truenos hacen resonar las montañas con un estruendo espantoso, y a menudo causan muchas desgracias en la ciudad, que finalmente se inunda de agua. Las calles se convierten en ríos, las plazas en estanques, a pesar de su pendiente; y este desorden dura hasta la puesta del sol, cuando el aire vuelve a la calma y el cielo a la serenidad. A veces, sin embargo, la lluvia dura toda la noche, e incluso continúa toda la mañana, de modo que pasan tres o cuatro días sin que deje de llover. También ocurre a veces que el tiempo permanece bueno, sin interrupción, durante varios días. Pero podemos calcular que un cuarto, o un quinto, de los días del año son aquellos en los que el buen tiempo se mezcla con tormentas y lluvias.

Enfermedades. Hay muy poca distinción entre invierno y verano. Llamamos invierno a los tres o cuatro meses entre diciembre y mayo. El resto se llama Verano. El primero de estos dos intervalos es más tormentoso; el otro tiene días más serenos. Si las lluvias cesan durante más de quince días, toda la ciudad se alarma y los habitantes rezan para que vuelvan. Si duran sin interrupción, se renuevan los votos públicos para ponerles fin. Esto se debe a que la sequía produce enfermedades muy peligrosas, y el exceso de humedad arruina las semillas: en lugar de que las lluvias interrumpidas sirvan no sólo para atemperar el calor del Sol, sino también para limpiar las calles de la Ciudad, que la mala vigilancia permite que se llenen de toda clase de inmundicias. Sin embargo, el aire de Quito es naturalmente tan puro que la mayoría de los insectos que destruyen el descanso humano en las regiones cálidas, como mosquitos, chinches, etc., son desconocidos. Las serpientes, si las hay, no tienen veneno. En una palabra, apenas hay otro insecto que la Nigue, de la que ninguna parte de Sudamérica está libre. La peste es allí desconocida, al menos según la idea que nos hacemos de este enemigo del género humano, porque hay enfermedades contagiosas que se le parecen mucho, bajo los nombres de fiebres malignas, pleuresías o puntadas laterales, y que a menudo causan terribles estragos. Otra enfermedad epidémica, que los habitantes llaman mal de la Vallée, o Vicho, es tan común entre ellos, que al comienzo de otra enfermedad, aplican siempre los remedios apropiados para el Vicho, porque suele aparecer después de dos o tres días de fiebres. M. de Jussieu, siempre atento a las observaciones físicas, aseguraba a Dom d'Ulloa que esta dolencia es una gangrena en el recto, y que cuando es real, no se debe perder tiempo en curarla antes de que haga mayores progresos; pero en Quito se trata con frecuencia en los que no la tienen, y están convencidos de que no hay enfermedad que no vaya acompañada de ella. Los remedios que usan estos pueblos son violentos. Son bolitas hechas de limones pelados hasta su jugo, pólvora y ají, machacados y molidos juntos, que introducen en el ano. Las cambian tres o cuatro veces al día hasta que se creen curados.

Las enfermedades venéreas son tan comunes en esta región que pocas personas están libres de ellas, aunque tienen menos efecto en unos que en otros, y en algunas personas no se manifiestan externamente. A veces los propios niños se ven afectados, sin que tengan culpa de ello a esa edad. Lo que hace que la enfermedad esté tan extendida es la falta de cuidado para curarla. La verdad es que parece que el clima le es favorable. Rara vez obliga a las personas a guardar cama, y vemos a muchos habitantes llegar a los setenta años, e incluso más, sin que la enfermedad hereditaria, o contraída en la infancia, les haya abandonado ni por un momento.

En toda la América meridional, la rabia es tan desconocida para los perros como la peste para los humanos. Pero, en lugar de la rabia, los Perros allí están sujetos a una enfermedad que puede compararse a la viruela; porque la contraen en su infancia: hay pocos que estén libres de ella, y si vuelven de ella, se libran de ella para siempre. Un Perro, aquejado de esta enfermedad, se agita con convulsiones en todas las partes del cuerpo, muerde continuamente a su alrededor, y arroja grumos de sangre por la boca. Si no es lo bastante fuerte para resistir estos accidentes, muere en pocos días.

Cultivos. Todos los viajeros hablan con admiración de la fertilidad del campo quiteño, y la atribuyen a la combinación de las ventajas antes descritas. El calor y el frío se atemperan allí, con una armonía entre estos dos opuestos que no se ve en ningún otro clima. La humedad es continua, y la acción del Sol logra casi siempre penetrar y fertilizar la tierra, por lo que puede decirse que durante todo el año este país tiene las propiedades del Otoño y los encantos de la Primavera, con las cualidades del Invierno. Es asombroso observar que cuando la hierba se seca, brotan otras nuevas, y que tan pronto como las flores se han marchitado, aparecen otras nuevas. Lo mismo sucede con los Árboles, cuyos frutos apenas están maduros y recogidos, sus hojas apenas marchitas, antes de que aparezcan otras nuevas; de modo que están constantemente adornados con hojas verdes y flores fragantes, constantemente cargados de frutos, unos más verdes que otros, unos más maduros que otros, unos más grandes que otros. En cuanto a los cereales, también vemos, en el mismo lugar, la cosecha por un lado y la siembra por otro. Al mismo tiempo, se ven germinar nuevas semillas, crecer las que se habían confiado a la tierra y brotar espigas de las más adelantadas; todo ello presenta continuamente una vívida imagen de las cuatro estaciones del año en las colinas. Siempre hay épocas fijas para las cosechas principales, pero el momento adecuado para la siembra en un lugar a menudo ha pasado uno o dos meses en otro, aunque no muy lejos, y todavía no ha llegado en un tercero. Así que todo el año se pasa sembrando y cosechando, ya sea en el mismo lugar o en cantones diferentes; y esta desigualdad proviene de las diferentes situaciones de las Montañas, Colinas, Llanuras y Coulees.

En una fertilidad tan singular, la excelencia de los frutos y productos debe corresponder naturalmente a su abundancia. Esto es también evidente en todo lo que se come en Quito. El pan de trigo, tan escaso en otras partes de Sudamérica, es aquí muy barato, y sería mucho mejor si las indias, que trabajan como panaderas, supieran amasarlo. La carne de vacuno, muy apreciada, se vende por arrobas en la carnicería, y cada arroba cuesta sólo cuatro reales locales. El cordero se vende por piezas, como en Europa, y el más gordo sólo cuesta cinco o seis reales. Los demás comestibles se venden sin peso ni medida, según ciertas combinaciones que regulan la cantidad por el precio. Lo que falta en Quito son... Verduras verdes. Esto se suple con raíces y legumbres. Camotes, Arracaches, Yucas, Ocas y Papas son raíces, las tres primeras provienen de los Cantones cálidos donde crece la caña de azúcar. Estos Cantones se llaman Yungas, o Valles, aunque estos dos nombres tienen dos significados diferentes; pues, por el primero, se entienden las pequeñas llanuras situadas entre colinas; y por el segundo, las situadas al pie de las Cordilleras. El clima en ambas zonas es cálido, por lo que es natural el cultivo de Plátanos, Guincos, Agi o Pimientos, Chirimoyes, Aguacates o Aguacates, Granadas, Piñas, Guayabas, Guabas y otras frutas.

Calle de un suburbio de Quito hacia 1860

Dibujo de Émile Thérond según Édouard Charton

Productos alimenticios. Los cantones fríos producen pequeñas peras, melocotones, pavis, brugnons, guaitambos, aurimeles, albaricoques, melones comunes y sandías. Estos últimos melones tienen una temporada determinada, y los demás crecen igual de bien en todos los meses del año. Por último, los Cantones, que no son ni cálidos ni fríos, también producen Frutilles, o Fresas Peruanas, Higos de Tuna y Manzanas durante todo el año. Las frutas jugosas, que requieren un clima cálido, crecen aquí por doquier en la mayor abundancia, como naranjas dulces y amargas, limones reales y limas pequeñas, limas dulces y agrias, nísperos y toronjes. Sus árboles no cesan de cubrirse de frutos, hojas y flores. Los quiteños acostumbran a cubrir sus mesas con estos productos. Son los primeros platos en servirse y los últimos en desaparecer. Sirven no sólo para halagar la vista, sino también para estimular el gusto, ya que el jugo de la fruta se utiliza para condimentar la mayoría de los demás platos.

Aparte de las carnes comunes, la caza sería abundante en Quito si los habitantes estuvieran más inclinados a cazar. Nunca dejan de abatir muchos conejos y tórtolas de las montañas. Las perdices son escasas y de una especie poco parecida a las europeas. No son más grandes que nuestras codornices. El queso es uno de los principales alimentos de Quito. Cada año se venden entre setenta y ochenta mil ecus. La mantequilla de vaca también es muy buena y muy común. Pero el gusto de los habitantes es sobre todo por las mermeladas. Se menciona con asombro la cantidad de azúcar y miel que se consume en esta ciudad y en los cantones vecinos. Después de exprimir el jugo de las cañas, se deja cuajar para hacer pequeños panes en forma de empanadas, que se llaman Raspaduras: éste es el alimento más común de los pobres.

Comercio. Cualquiera que sea la aversión que los habitantes de Quito puedan tener al trabajo, hay una cantidad considerable de comercio, que está casi enteramente en manos de chaperones, o europeos, algunos de los cuales están acostumbrados al país, y otros que vienen con la esperanza de obtener ganancias. Son sobre todo estos últimos los que compran mercancías del país y venden las de Europa. Las mercaderías del país, como se ve por los detalles de los Corregimientos de la Audiencia, consisten en paños de algodón, unos blancos, llamados Tucuyos; otros rayados; Bayetas y otras telas, que se transportan a Lima, donde se venden para ser enviados a todas las Provincias del Perú. El retorno consiste en plata, hilos de oro y plata, flecos de la fábrica de Lima, vinos, aguardientes, aceites, cobre, estaño, plomo, azogue, etc. Cuando los Galeones están en Cartagena, los mismos Mercaderes van allá por Popayán, o por Santa-Fé, para enviar sus fondos en Mercaderías de Europa y esparcirlas por toda la Audiencia a su regreso.

Con excepción de la harina, que se transporta de Riobamba y Chimbo a Guayaquil, y que es comerciada por los Mestizos de estos dos corregimientos, todos los víveres se consumen en el país. Las telas, confeccionadas por los propios indígenas, se transportan en la Jurisdicción de Barbacoas. Fue a través de este comercio que los Chaperones hicieron su primer intento. Canjean esta mercancía por oro, que envían a vender a Lima, donde alcanza mayor precio. Sábanas y Bayetas encuentran la misma salida en las diferentes partes de las Gobernaciones de Popayán y Santa-Fé. Con excepción de ciertos períodos, no se recibe ninguna mercancía europea a cambio; y los retornos son en oro, que pasa luego a Lima, como el de Barbacoas.

El añil se extrae de las costas de Nueva España, y se utiliza mucho en las fábricas, porque la mayor parte de los paños del país se tiñen de azul, único color que atrae al vulgo. Por Guayaquil se recibe hierro y acero, tanto de Europa como de la costa guatemalteca. Estas dos mercancías son tan utilizadas en las Plantaciones que el precio es excesivo. El Hierro se vende a veces a cien ecus el quintal, y el Acero a ciento cincuenta. El comercio recíproco entre los diversos corregimientos de la Provincia se deja a los propios habitantes de los pueblos. Chimbo compra Tucuyos y Bayettes a Riobamba y al Corregimiento de Quito, que son llevados a Guayaquil a cambio de sal, pescado seco y algodón, que sale de las fábricas de Quito y vuelve a Guayaquil en muy buenas telas. Las Jurisdicciones de Riobamba, Alausí y Cuenca también tienen un comercio regulado con Guayaquil, a través de los Almacenes de Yaguache y Naranjal.

Este comercio de las mercaderías del país, aunque mediocre en sí mismo, pues consiste sólo en tres artículos, sábanas, batas de panadero y paños, no deja de ser ventajoso para los pobres, cuyo número supera siempre al de los ricos. Sólo los españoles ricos visten incluso telas europeas, lo que da idea de la cantidad de sábanas, bayetas y tucuyos confeccionados por los indios, ya sea en sus propias casas o en las fábricas.

Por otra parte, esta imagen es tal vez sólo la de una gloria pasada, ya que aún no se sabe si Quito se ha recuperado de su ruina.

|

![]()