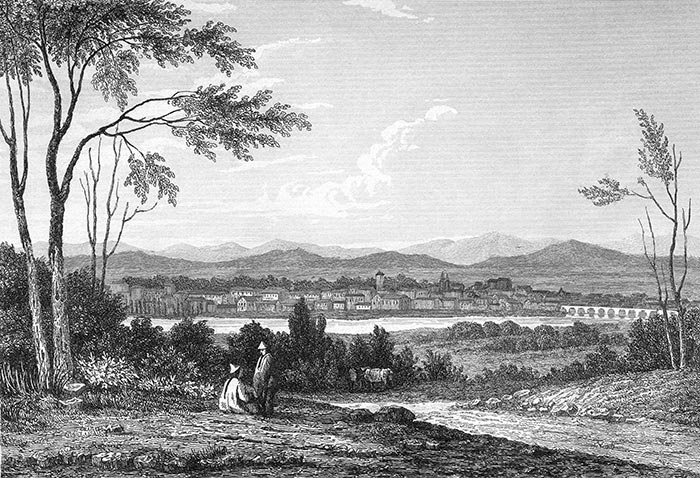

Plaza de Santiago, hacia 1840, dibujo de Arnout

Salvo indicación contraria, todos los grabados en blanco y negro y el texto de César Famin proceden del libro: l' Univers - Histoire et description de tous les peuples - Chili, publicado en 1840. Como ocurría a menudo en esta época (1800-1900), los escritos están llenos de consideraciones morales sobre los pueblos colonizados o conquistados - el autor de este sitio no aprueba en absoluto este tipo de comentarios. Para .../... LOS ARAUCANOS.

Los araucanos son altos, pero de formas no muy agradables; tienen la cara achatada y los pómulos prominentes como los mongoles, mirada feroz y desconfiada, tez cobriza o pardo rojiza, nariz corta, boca grande, mentón lampiño y pelo largo y negro; son robustos, hábiles y excelentes jinetes. Fueron los primeros en ocuparse de domar a estos caballos españoles, cuya raza salvaje se había multiplicado prodigiosamente desde la conquista. Una simple correa de cuero les sirve de brida, una piel o un trozo de tela de silla de montar; algunos, sin embargo, pero en escaso número, utilizan estribos de madera y rudimentarias sillas de montar parecidas a las de las mulas. Sus armas de guerra consisten en flechas, lanzas, garrotes y lazos. Los españoles les han proporcionado algunas armas de fuego, pero hacen poco uso de ellas; es la lanza lo que prefieren a todo, y la utilizan con prodigiosa destreza. Esta arma, cuyo hierro tiene a veces dos pies de largo, está provista de una larga y sólida caña de bambú. También manejan el lazo con gran destreza, haciéndolo girar sobre sus cabezas hasta que han juzgado el momento favorable para lanzar las terribles boleadoras, y así detienen en su huida al enemigo que se creía ya fuera de todo peligro. El araucano, como el llanero de Colombia, combate sin orden ni táctica, a la manera de los cosacos. A veces se cuelga de las crines de su caballo, se esconde detrás de su flanco y, con la lanza en ristre, se abalanza sobre su adversario y lo golpea antes de que se deje ver. Sus armas defensivas consisten en corazas, escudos y cascos de cuero. Religión. La base sobre la que este pueblo ha cimentado su religión es el dualismo, la lucha del genio bueno y el malo, de Meulen y Wancubu. Han conservado la tradición de un diluvio universal, obra de Wancuba, y la de un patriarca, justo entre los justos, preservado por la protección de Meulen. Reconoce un ser supremo, al que llama Pillan o Guénu-Pillan, espíritu del cielo, Puta-Gen, gran ser, Thalcave, el tronador, Vilvemvoé, el creador de todas las cosas, Vilpelvilvoé, el todopoderoso, Molyhelle, el eterno, y Aunonolli, el infinito. El dios de la guerra se llama epunamum. Luego vienen los ulmenes y apo-ulmenes, deidades secundarias de ambos sexos, que recuerdan los ensueños mitológicos de Grecia. Esta tropa inmortal tiene sus virtudes y sus debilidades: hace la guerra y el amor; canta sus triunfos o ahoga sus penas en el néctar. Todos luchan por Meulen, el genio del bien, y se esfuerzan por alejar al espíritu maldito, el cruel Wancubu, de la cabaña de los fieles araucanos. Cada uno tiene su propio ulmene que invoca en momentos de peligro. Es este genio tutelar quien se une al hombre desde el primer momento de su nacimiento; es él quien lo lleva de la mano por el camino de la vida, quien se aflige o se alegra con su pupilo, quien lo asiste con sus consejos, lo cubre con su escudo y no lo abandona hasta las puertas de la tumba. La superstición de los araucanos, aunque tiene sus analogías con la de todas las naciones incultas, lleva todavía el sello de un carácter de pusilanimidad bastante extraordinario en un pueblo tan belicoso. Basta el paso casual de un pájaro siniestro para que el guerrero más intrépido palidezca de miedo. Por la noche, cree ver fantasmas que surgen de las cimas de las montañas y espectros lívidos que emergen de sus tumbas para danzar sobre la verde pradera; escucha y cree oír crujir sus huesos. Si la tormenta ruge en el frente de la Cordillera, es una feroz batalla que los espíritus de los guerreros muertos vienen a librar contra el genio del mal. Con tales ideas, es muy natural que este pueblo mantenga hechiceros o machis; pero lo que es mucho menos natural es verlos a veces castigar la brujería con la muerte; por eso las machis se limitan prudentemente a practicar la medicina. Pretenden curar a sus pacientes mediante exorcismos y otros malabarismos de la misma naturaleza. En los actos importantes de su vida política, los araucanos inmolan animales y mojan ramas de árboles odoríferos en la sangre que mana de ellos; queman tabaco u otras hierbas y consultan a sus augures sobre la eventualidad de los proyectos que meditan. Estos son sacrificios a la manera antigua, y sin embargo la religión de los araucanos no toma ninguna forma externa; no tienen templos, ni fetiches, ni ceremonias religiosas; sólo se limitan, en los momentos de peligro, a invocar a los genios benéficos. Además, admiten dos sustancias en el hombre: el cuerpo, ser material y perecedero, y el alma, sustancia incorpórea y eterna. Gobierno.

El gobierno de los araucanos es el de una aristocracia militar. Los

cargos son hereditarios de varón a varón, pero por elección, no por

orden de primogenitura. El país está dividido en tetrarquías, llamadas

Uthal-Mapus, gobernadas por toquis o caciques ( Guerras. Cuando el gran consejo decide hacer la guerra, envía guerchenis o mensajeros de todas partes para dar la noticia. Entonces los guerreros se reúnen al son de la trompeta, cada uno con sus armas y provisiones. Picas, lanzas, hondas, dardos, flechas y garrotes erizan la llanura; los caballos relinchan y brincan; los soldados de a pie, namuntulico, se organizan en regimientos, y las mujeres corren aquí y allá para prepararlo todo para la partida de los guerreros. Finalmente, aparece el cacique, todo está en orden, y la entusiasta tropa, hambrienta de carnicería, marcha hacia el lugar designado como cita general. El mando principal se confía a uno de los cuatro toquis; pero no es raro verlo encomendado a un simple ulmen, cuando éste es juzgado más digno. Estas expediciones militares suelen llevarse a cabo con tal rapidez que el enemigo no tiene tiempo de tomar medidas defensivas. Las ciudades de Concepción y Talcahuano, en el límite septentrional de la Araucanía, y la de Valdivia, encerrada en la parte meridional, han sido a menudo destruidas por irrupciones semejantes. Han sido reconstruidas y reedificadas varias veces, y siempre llevarán las marcas de estos desastres. Antiguamente los araucanos no hacían prisioneros; pero hoy la bárbara costumbre de inmolarlos está casi enteramente extinguida, y tal vez esta circunstancia se deba a la introducción entre ellos de una población mixta, resultante de la unión de los nativos puros con las mujeres españolas que han raptado. Los conventos de monjas han servido, más de una vez, como motivos de guerra. La pasión de estos indios por las mujeres blancas es tan grande que no hay ejemplo de prisioneros devueltos a sus familias. Los hombres son llevados al interior del país y reducidos a la esclavitud. El estandarte de los araucanos lleva una estrella blanca sobre campo azur. Legislación. El homicidio premeditado, la traición, el adulterio, el robo y la brujería se castigan con la muerte; pero el culpable tiene la opción de redimir su vida transigiendo con la familia a la que ha ofendido. El thaulonco es la pena de represalia, que infligen en circunstancias menos graves. El marido tiene derecho de vida y muerte sobre su mujer, y el padre sobre sus hijos; la sociedad no les exige responsabilidades. Matrimonios;

condición de las mujeres. La poligamia está permitida entre los indios

araucanos; pero sólo la primera esposa es considerada la esposa titular;

las demás viven separadas, y cada una tiene su propia choza; también

las esposas de un guerrero se cuentan por el número de sus chozas.

Cuando un araucano quiere casarse, reúne a sus amigos y parientes para

raptar a su novia, y en esta ocasión las dos familias se enzarzan en

luchas convencionales, que a veces degeneran en mêlées sangrientas. Funerales.

Cuando muere un guerrero, sus amigos sacan el cadáver en procesión; las

mujeres se unen al cortejo y cantan las hazañas del que ha muerto. El

cortejo fúnebre se dirige aleltun, o cementerio familiar, en el

que se ha preparado una tumba. El guerrero muerto es enterrado con sus

armas, sus lujosas ropas, provisiones y algunos objetos de valor

destinados a pagar el precio del paso a la nochess del inframundo, el

viejo Tempu-Laggi, que conducirá el alma a la morada de la

inmortalidad. Si es una mujer la que ha muerto, se encierran con ella

utensilios domésticos u otros objetos de su uso; luego los asistentes

rellenan la tumba, levantan un túmulo de piedra sobre ella y la rocían

con chicha, su bebida favorita. Entonces comienzan los juegos y la

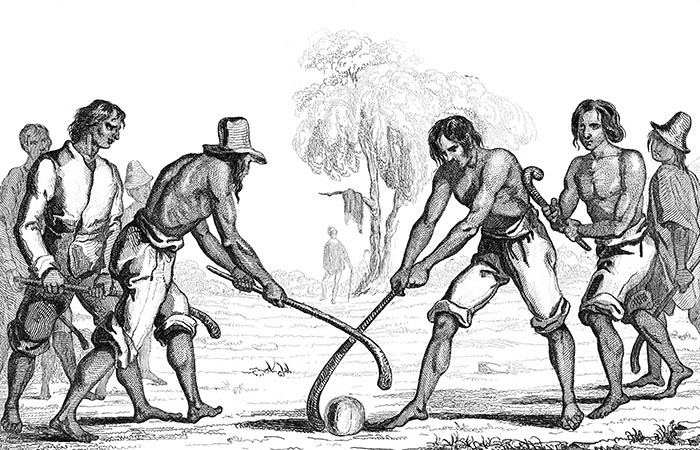

ceremonia termina con un banquete. El baile. Este pueblo serio y feroz ofrece el extraño contraste de amar la danza con pasión. Su sapatera se ha convertido en la danza favorita de los chilenos, y sin embargo ofrece alusiones eróticas, que parece que una mujer no podría tolerar sin un exceso de ingenuidad o descaro. Comidas. Los molush comen poca fruta y hierba; suelen comer cordero o ternera, carbón (carne picada), aves, pescado y milcow, una pasta hecha de calabazas o patatas amasadas en leche. Sazonan sus platos con pimienta y chile. En sus expediciones llevan carne secada al sol y cortada en tiras finas, y maíz. También comen carne de caballo y de mula en estas ocasiones. La chicha y la cici son bebidas elaboradas con maíz o frutas fermentadas. Se dice que la preparación de la chicha está reservada a las ancianas, que mastican y muelen el maíz, ya que su saliva tiene una propiedad adecuada para esta operación. Antes de la llegada de los españoles, los indios de Chile no conocían ni el trigo, ni la cebada, ni la avena, ni las verduras, ni las frutas que hoy cultivan con éxito. Son apasionados del aguardiente y de los licores fuertes, que obtienen en La Concepción y Valdivia. Asentamientos. Arauco es la única ciudad del territorio independiente; en todos los demás lugares los araucanos sólo poseen aldeas o campamentos temporales. Arauco está rodeada de murallas, pero su principal defensa consiste en una pequeña fortificación, levantada sobre una colina al pie de la cual está construida la ciudad. La iglesia está en la plaza del mercado. En la época en que esta ciudad pertenecía a los españoles, la población no superaba las 400 almas. Había un colegio jesuita, que más tarde se convirtió en convento franciscano. Las casas, cubiertas de paja, están divididas interiormente en varias chozas, donde se encuentran algunos muebles que recuerdan la proximidad de la civilización. Este pueblo está situado a unas veinte leguas al sur de Concepción. En las demás residencias, las viviendas de los indios son sólo chozas rudimentarias o tiendas de pieles dispuestas en círculo. El lugar del medio está reservado para el pasto del ganado; y tan pronto como éste ya no encuentra suficiente alimento allí, la gente retira sus tiendas y acampa en otro lugar. La pequeña aldea de Tubul, a poca distancia de Arauco, es la residencia de un toqui; hay una hermosa rada y un buen fondeadero. Industria; costumbres diversas; conocimientos

generales. Los araucanos nunca han llegado al mismo grado de

civilización que los peruanos, mexicanos y muyscas. Es sin duda con el

objeto de paliar las derrotas que han sufrido en la lucha contra esta

nación, que los españoles han exagerado tanto el progreso de su estado

social. Uno de sus poetas, Alphonse Ercilla, ha llegado a componer un

poema épico sobre estas sangrientas luchas, cuya historia habremos de

presentar pronto, titulado la Araucana. En todo caso, no se puede negar

que, de todas las naciones indias que aún viven independientes en

América del Sur, no hay ninguna tan avanzada en los caminos de la

civilización. La pasión de este pueblo, y podría decirse su culto, por

la guerra, ha impreso en su moral un carácter de crueldad y violencia

que lo hace temible a sus vecinos; pero tiene varias cualidades

estimables, como la buena fe en los tratados, el respeto a los

juramentos, la hospitalidad y hasta la urbanidad con respecto a los

extraños que recorren su territorio con el consentimiento de sus

caciques. Cuando un comerciante extranjero quiere comerciar con ellos,

se dirige directamente al ulmen y se sienta ante él sin hablar, lo que

sería impropio. Entonces el jefe le dice: "¿Has venido?" A lo que el

extranjero responde: "He venido. - ¿Y qué me has traído? - Vino, paños,

etc. Aquí comienza el detalle de los regalos destinados al ulmen. Una

vez terminada esta ceremonia, el jefe publica en su distrito que ha

llegado un mercader extranjero y que trae consigo objetos para

intercambiar. La gente acude enseguida; cada uno elige lo que le

conviene y luego vuelve a sus ocupaciones. Al cabo de unos días, cuando

el mercader quiere marcharse, el ulmen avisa a sus electores de que

deben venir a pagar el precio de las mercancías que han elegido, y cada

uno de ellos acude entonces, con religiosa exactitud, a entregar al

extranjero el valor, en especie, de los artículos que ha comprado ( Se ha dicho que los

araucanos tenían nociones de geometría, que cultivaban la poesía, la

retórica y la medicina. Esto los hacía un pueblo superior a algunas

naciones europeas. Lo cierto es que tienen en su lengua palabras para

expresar la línea, el punto, el ángulo, el cono, el cubo y la esfera;

que los poetas, llamados gempir o señores de la palabra, improvisan cantos de guerra; que sus amfibes,

condecorados por los españoles con el nombre de médicos, conocen

bastante bien las cualidades de ciertas plantas medicinales, y quePero

observaciones semejantes pueden hacerse en otros pueblos cuya ignorancia

no se pone en duda, y no podemos ver en ello más que el carácter de una

simple tendencia al progreso. Además, los araucanos no conocen ni el

arte de escribir ni el de leer. Es con la ayuda de nudos, similares a

los quipos peruanos, como conservan sus tradiciones históricas y la

memoria de sus asuntos domésticos. El conocimiento de los quipos se

considera una ciencia importante entre ellos, y a menudo es sólo en su

lecho de muerte cuando un padre revela a su hijo el misterio de los

nudos familiares. En 1792, algunos indios sospechosos de tramar una

conspiración fueron detenidos en Valdivia. Uno de ellos, llamado

Marican, confesó que uno de los principales instigadores de la

conspiración le había enviado un trozo de madera de un cuarto de yarda

de largo; que esta madera había sido partida, y que en su interior se

había encontrado un dedo humano. Este dedo estaba rodeado por una

cuerda, en cuyo extremo había una franja de lana roja, azul, blanca y

negra. En la lana negra había cuatro nudos, lo que indicaba que el

portador de este mensaje había salido de Paqui-Pulli el cuarto día

después de la luna llena. En la lana blanca había diez nudos, lo que

significaba que diez días después de la partida del mensajero estallaría

la revuelta. Si el indio a quien iba dirigido el mensaje consentía en

tomar parte en este acontecimiento, debía hacer un nudo en la lana roja;

si no, debía hacer uno en la lana azul y roja juntas, para que los

conjurados supieran, al regreso del chasqui o heraldo, el número de amigos con que podían contar (

Los araucanos cultivan

maíz, trigo y otros cereales; algunas hortalizas, coles, nabos y

nabizas; y varios árboles útiles: vid, tabaco, algodón y el árbol

psoraleno. Los hombres y las mujeres cavan la tierra, sólo las mujeres

siembran y cosechan. La principal ocupación de los primeros, en tiempos

de paz, es correr, lazo en mano, tras caballos y toros salvajes. Los

caballos descienden de los hermosos corceles castellanos que los

españoles introdujeron en el Nuevo Mundo. Se han multiplicado

prodigiosamente y no han perdido nada de sus cualidades ni de su

belleza. Lo único que se nota es que los araucanos los han domado, y

envejecen antes; pero esta circunstancia se debe al excesivo trabajo que

los indios exigen a este noble animal. Los cuidados que prestan a sus

grandes rebaños de bueyes siguen ocupando gran parte de la existencia de

los indios. Nuestro La Pérouse observaba con razón que la introducción

de dos animales, el caballo y el buey, había cambiado completamente los

modales de varias naciones americanas. Los intrépidos araucanos, los

guaycurúes, los huilliches, los pehuenches y muchos otros, montados en

veloces caballos, armados de largas lanzas y empujando ante sí numerosas

manadas de bueyes o caballos, se parecen más a los tártaros o a los

árabes que a sus propios antepasados, cuya indolente existencia vegetaba

en las orillas de los ríos o se arrastraba bajo las altas hierbas de

las pampas. El territorio araucano es una vasta región, tan rica como fértil, y muy apropiada para despertar la codicia de los europeos. Además de sus numerosas minas de metales preciosos, sus viñedos y huertos, existen inmensos rebaños de los más preciados animales domésticos introducidos por los españoles, como caballos, vacas, cabras y ovejas.

Vestimenta. Ya hemos dicho que el poncho es la parte esencial de la vestimenta de un araucano. A él se agrega una chaqueta que llega hasta el cinturón, calzones cortos, cinturón de cuero, sombrero de pan de azúcar, sandalias de piel llamadas ojotes y, a veces, un par de espuelas. Las mujeres van descalzas y con la cabeza descubierta; llevan vestidos largos, generalmente de color azul, sin mangas y abiertos por los lados. Un abrigo del mismo color, sujeto a los hombros por broches de plata, pulseras y colgantes del mismo metal completan más o menos su atuendo. Llevan el pelo muy largo por detrás, trenzado y corto en la frente. Estos indios son bastante limpios; se bañan a menudo y se limpian el pelo con la corteza del quillay. Los hombres se arrancan la barba con unas tenazas hechas con conchas. Idioma. El idioma de los araucanos es el chileno propiamente tal; los nativos lo llaman chilidugu.

Molina, que lo conocía perfectamente, asegura que es suave, armonioso,

expresivo, regular y rico. No tiene verbos ni sustantivos irregulares, y

sus reglas son tan simples que pocas lenguas son tan fáciles de

aprender. Varias tribus de la familia chilena. Los Puelches y Pampas, que habitan al sur de la confederación del Río de la Plata, pero de los cuales varias tribus deambulan en territorio chileno; los Cunches, que se establecen más allá de Valdivia, descendiendo hacia la Patagonia; los Chonos y Poyus de los archipiélagos de Chiloé y Chonoslos Huilliches, que viven al sur de los Cunches; los Pehuenches, finalmente, que se encuentran en los Andes de Chile, entre los 34° y 37°, pertenecen, como los Araucanos, a la familia chilena, o más bien, son sólo tribus dispersas de una sola nación. Hablan más o menos la misma lengua y adoran a los mismos dioses; pero sólo han seguido a distancia la marcha progresiva de los araucanos. Los puelches son considerados como los araucanos del Este. Los Pehuenches derivan su nombre del Pehuen o Pinal, el Pinus araucanus, que crece abundantemente en su territorio. En los escritos de los viajeros españoles, encontramos los nombres de un sinnúmero de tribus indígenas que cubrían el suelo chileno en la época de la conquista; entre ellas, los Copiapinis, los Coquimbis, los Quillotanes, los Mapocines, los Promauques o Promaucianos, los Curis, los Cauquis, los Pencones y otros. Todos ellos eran pueblos de la nación araucana, que vivían en las riberas de los ríos o en los valles que aún llevan sus nombres; el Copiapó, el Coquimbo, la Quillota, el Mapoco, la región de Penco, etc. Población indígena.

Un erudito estadístico, el Sr. Ad. Balbi, ha dicho con razón que los

geógrafos ingleses o alemanes han exagerado singularmente la cifra de la

población independiente de las dos Américas. No hay que olvidar que lo

que se llama una nación numerosa en las soledades del nuevo mundo sólo

tiene una importancia relativa, y a menudo sólo consta de algunos

centenares de individuos. "Los araucanos (dice el mismo escritor), a

quienes M. Hassel y otros doctos geógrafos estiman todavía en

cuatrocientas mil y aun en cuatrocientas cincuenta mil almas, sólo

cuentan de sesenta a setenta mil individuos, según informaciones

positivas que nos han suministrado doctos chilenos que han visitado este

interesante pueblo del nuevo continente. Esta apreciación concuerda con

la dada por viajeros franceses que han visitado Chile recientemente ( HISTORIA Los incas.

Las primeras nociones históricas sobre Chile no se remontan más allá de

mediados del siglo XV. Mientras los hombres del viejo continente se

disputaban encarnizadamente la posesión de unas pocas provincias

exhaustas y calcinadas, pueblos, cuya existencia ni siquiera se

sospechaba, extendían también ese pretendido derecho de conquista a las

fértiles riberas del Orinoco, a la ardiente Pampa y hasta las heladas

cumbres de la Cordillera. Perú estaba en el apogeo de su gloria.

Yupanqui, el décimo Inca, habiendo oído hablar de la fertilidad de las

regiones situadas más allá del límite meridional de sus estados, en la

vertiente occidental de los Andes, se dirigió él mismo a Atacama, ciudad

fronteriza del imperio peruano, para organizar un ejército de diez mil

hombres, que confió a Chinchiruca, su general. Éste, tras librar

sangrientas batallas con los Copiapinis, que debilitaron

considerablemente su ejército, penetró finalmente en el valle de

Coquimbo, donde esperaba una segunda división de diez mil hombres

enviada por el Inca. En cuanto llegó este refuerzo, Chinchiruca penetró

en el país de los Quillotanes y Mapochos ( Descubrimiento de Chile. En el año 1520, un portugués al servicio de España, Hernando Magalhaës o Magallanes, descubrió un paso entre la Patagonia y Tierra del Fuego, al que dio su nombre. Alcanzado el gran océano por esta nueva ruta, debió de ser el primero en divisar el archipiélago de Chiloé y la costa de Chile. Pero no fue hasta dieciséis años más tarde cuando los europeos pisaron esta tierra que su insaciable codicia tanto había codiciado. Conquista de

Chile. La conquista del Perú conduciría a la conquista de Chile.

Impulsado por esa sed de oro con la que jadeaban entonces todos sus

compatriotas, el español Vasco Núñez de Balboa se había aventurado en el

interior del país de Panamá, siguiendo a un joven cacique que le

prometió conducirle a una tierra donde el metal, objeto de su adoración y

de todos sus deseos, era lo único que podía encontrar.un joven cacique

que prometió conducirle a una tierra donde el metal, objeto de su

adoración y de todos sus deseos, era tan común como los guijarros de la

orilla del mar y la arena del fondo de los ríos. Ningún obstáculo pudo

detener al ávido español, ni las soledades, ni los ríos, ni las

gigantescas montañas, ni la deserción de los indios que le servían de

guías. Por fin, al llegar a una de las cumbres de la Cordillera, vio el

océano desplegarse a sus pies, inmenso y sin horizonte. Su primer

movimiento fue caer de rodillas y dar gracias a Dios por tan glorioso e

importante descubrimiento; luego descendió apresuradamente de la

Cordillera, avanzó hasta el borde de la orilla, entró en el agua hasta

las rodillas y, desenvainando su espada, tomó posesión del Mar del Sur

en nombre de su ilustre señor, el poderoso rey de Castilla y León.

Balboa terminó allí su excursión, y regresó después de recibir ricos

tributos de los caciques vecinos; pero en este viaje se había enterado

de la existencia del Perú, de aquella tierra prometida con la que soñaba

entonces la codicia de los conquistadores, y a su regreso dio de ella

una relación que excitó el entusiasmo general. Se planeó una expedición;

intrigas y celos le privaron del mando; además, el desdichado, acusado

de crímenes imaginarios, pereció en un patíbulo; ¡tal fue el beneplácito

del rey de España! Pedro Arias, verdugo y sucesor de Balboa, descubrió

el país que desde entonces ha sido llamado sucesivamente Tierra Firme de Occidente, Nueva Granada

y Colombia. Le siguieron multitud de aventureros, ninguno de los cuales

penetró más allá. Pero en 1524, en una época en que los brillantes

relatos que Núñez de Balboa había transmitido sobre Perú empezaban a

quedar relegados al reino de la fábula, tres oscuros habitantes de

Panamá concibieron la esperanza de que aquel brillante sueño se

realizara en su favor. Francisco Pizarro, primero cuidador de cerdos y

más tarde soldado desconocido, Diego d'Almagro, soldadesca que una vez

había seguido a Gonzalve de Córdoba en las guerras de Italia, y Fernand

de Luque, sacerdote y maestro de escuela en Panamá, pusieron en común su

escasa fortuna y su inmensa ambición. Los detalles de los reveses y

éxitos de estos tres aventureros pertenecen a la historia del Perú. Nos

limitaremos a decir aquí que, unidos y solidarios en tiempos de

adversidad, la fortuna los desunió. Pobres se amaban, ricos se odiaban.

Los celos, la codicia insaciable, la ambición ciega, todas las malas

pasiones que la educación no había refrenado, sirvieron de base a la

relación que mantuvieron entre sí en los días de prosperidad. Dejamos a

otro historiador la tarea de azotar la infame conducta de Pizarro hacia

el desdichado Athualpa, y contar cómo este Inca, lleno de generosidad y

candor, rindiéndose al general español sobre la fe de tratados y

promesas, fue cobardemente asaltado y arrojado a los grilletes, mientras

sus fieles peruanos eran masacrados; cómo, tras su condena, .Cómo,

después de su condena, pidió en vano ser llevado a España para ser

presentado al monarca cuya soberanía había reconocido, y cómo,

finalmente, después de haber cumplido religiosamente dos promesas que

había hecho a Pizarro para obtener la vida y la libertad, a saber, la de

ser bautizado, y la de llenar de oro una cámara de veintidós pies de

largo y dieciséis de ancho, a la altura que puede alcanzar un hombre,

fue atado a un poste y estrangulado (

Aquí el Adelantado explica a los indios que las sucesivas generaciones, durante más de cinco mil años, han estado dispersas en diferentes partes del mundo, y divididas en varios reinos y provincias, ya que un solo país no podía contenerlas ni proporcionarles el sustento necesario.Dios ha confiado el cuidado de todos sus pueblos a un hombre llamado Pedro, a quien ha constituido señor y gobernante del género humano, para que todos los hombres, dondequiera que hayan nacido, o cualquiera que sea la religión que se les haya enseñado, le obedezcan. Este hombre y sus sucesores fueron llamados pontífices, que significa admirable, grande, padre y guardián. Uno de estos pontífices, como señor del mundo, hizo la concesión de la tierra firme y de las islas del océano a los reyes de Castilla y a sus sucesores. En consecuencia, el adelantado les conmina a reconocerse súbditos y vasallos de su propio soberano, y a consentir que los misioneros les prediquen la fe.

Los habitantes del valle

de Copiapó estaban entonces divididos en dos facciones. Su cacique

legítimo había sido expulsado por un usurpador, su pariente, que no

lograba hacer olvidar la mancha original de su autoridad por su justicia

y valentía. El vencido vagaba por los bosques y las montañas, tratando

de reclutar partidarios, y de reunir para sí especialmente a los

descontentos del partido contrario, cuando se enteró de la llegada de

los españoles. Aconsejado sólo por su desesperación, corrió

inmediatamente a entregarse en manos de estos extraños, cuya generosidad

y protección invocó. Almagro era lo bastante bueno políticamente como

para comprender lo ventajoso que sería para él colocar en el trono a un

príncipe que le debiera su autoridad y le fuera enteramente devoto.

Recibió, pues, al fugitivo con paternal bondad y, pocos días después, lo

reinstaló a la cabeza de su pueblo e hizo quemar en la hoguera al

usurpador. Los indios aprobaron en general esta acción, y proclamaron

que el justo y poderoso Almagro era un enviado del dios Vizacocha. Esta

buena armonía no duró mucho. Tres españoles que marchaban solos fueron

muertos en Guasco, y este suceso proporcionó al adelantado el pretexto

de la más odiosa ejecución. Hizo prender al ulmene y a su hermano, así

como a veintisiete indios tomados de entre los guerreros, y los hizo

quemar vivos. Los propios españoles, que obedecían al adelantado, se

indignaron ante esta atrocidad; en cuanto a los indios, juraron desde

aquel momento un odio implacable a estos bárbaros extranjeros. Almagro,

prosiguiendo su viaje, llegó a Concomicagua, residencia del cacique y

principal población del país de los Copiapinis. Allí se le unieron

Rodrigue Orgonez y Juan de Rada con algunos refuerzos que elevaron su

ejército a quinientos setenta españoles, además de los quince mil

peruanos que había traído consigo. El adelantado, seguido de todas sus

fuerzas, penetró en el país de los Promauques, donde fue derrotado a

orillas del río Claro. Sus soldados, consternados por este revés, y poco

satisfechos del aspecto del país donde acampaba entonces el ejército,

le instaron a volver a los valles de Copiapó, y el adelantado flotaba

indeciso entre el deseo de vengar su afrenta y el temor deFlotaba

indeciso entre el deseo de vengar su afrenta y el temor de sufrir nuevos

desastres por persistir en la persecución de una quimera, cuando

recibió la noticia de que acababa de estallar una grave revuelta en el

Perú. El mismo mensajero que le trajo esta noticia le entregó su patente

de nombramiento para el cargo de gobernador de Chile. A partir de ese

momento todas sus incertidumbres quedaron resueltas. Su reconciliación

con Pizarro nunca había sido sincera y parecía haber llegado el momento

de vengarse de su odioso rival. Levantó el campamento y anunció a sus

tropas que iba a conducirlas de nuevo bajo las murallas de Cuzco, donde

los hermanos de Pizarro estaban asediados por fuerzas imponentes. Unas

palabras sobre lo que había sucedido en Perú son esenciales para la

comprensión de los acontecimientos que hemos de relatar.

Al llegar a Cuzco con los restos de su ejército, se le unieron varios desertores del partido de Pizarro. Recobradas así sus fuerzas, dio batalla a los peruanos, los derrotó y, a su vez, sitió la ciudad donde estaban confinados los tres hermanos, a los que pronto obligó a rendirse a voluntad. Derrotado a su vez, tras una alternancia de buenos y malos éxitos, cuyos detalles pertenecen a otra historia, cayó en poder de Francisco Pizarro, que lo condenó a muerte. En vano suplicó el reo a su juez por la vieja amistad que les unía, por los servicios que había prestado a la causa común, y en vano le rogó, derramando copiosas lágrimas, que se apiadase de su blanca cabellera (contaba entonces 75 años). Así, este viejo soldado que, en el curso de su larga carrera, siempre había demostrado una valentía inquebrantable, tuvo miedo de la muerte, y se rebajó a pedir un indulto que le fue denegado. Fue estrangulado en su prisión y luego decapitado en la plaza pública. Hemos alabado la valentía de Almagro; la verdad exige que añadamos que ésta fue casi la única cualidad de este feroz, ambicioso y codicioso aventurero. Murió en abril de 1538, dejando un hijo que había tenido con una india. Legó sus bienes a este joven y al emperador (*). Expedición de Valdivia; fundación de varias ciudades (1541 a 1554). Tras la muerte de Almagro, Pizarro pensó en completar, por su cuenta, la conquista de Chile; y, para ello, puso sus ojos en un oficial, llamado Pedro de Valdivia, natural de Villeneuve-la-Serena, en Estramadura, que había servido con honor en Italia, y que vivía entonces en Charcas, donde tenía un pequeño mando. Pizarro le unió a Sánchez de Hoz como lugarteniente, y le confió un cuerpo de ciento cincuenta españoles. Al repasar la historia de la conquista de las dos Américas, uno se sorprende al ver con qué fuerzas miserables los europeos se aventuraron en las expediciones más peligrosas en tierras desconocidas, erizadas de montañas, cubiertas de ríos y pantanos, y defendidas por pueblos belicosos. Es cierto que reclutaron auxiliares, pero fue de entre esa raza enemiga de los nativos y siempre dispuesta a abandonarlos o traicionarlos. Valdivia llevó consigo un cuerpo de varios miles de peruanos, además de las mujeres y sacerdotes que le siguieron para formar una colonia. Esta tropa también trajo consigo varios animales domésticos de Europa. Este es el origen de las grandes manadas de caballos, bueyes y ovejas que hoy constituyen la principal riqueza de esta parte de Sudamérica. Los españoles eran muy aficionados a cambiarlos por animales peculiares de Chile, especialmente por aquellos de valioso pelaje, como zorrillos y chinchillas. Valdivia, resuelto a penetrar lo más posible en el interior de Chile, llegó a orillas del río Mapocho, en una provincia que le pareció fértil y populosa, y allí echó los cimientos de una ciudad que puso bajo la advocación de Santiago, añadiendo a este nombre el de Nueva Estramadura, que le recordaba su patria. Este último cayó en desuso y sólo prevaleció el nombre de Santiago. Esta ciudad es hoy la capital de Chile; pero no se entiende por qué, teniendo la facultad de elegir el reemplazo más adecuado, prefirió las riberas del Mapocho, que es un mero afluente del Maypo, a las de este último río, que pocas obras habrían bastado para hacer navegable desde su desembocadura hasta la ciudad. Los primeros cimientos de Santiago se pusieron el 25 de febrero de 1541. Los indios, sin embargo, no cesaban de hostigar a los trabajadores; cada día se reanudaban las luchas, que no aportaban ninguna solución a este debate entre el derecho de propiedad y el de conquista. Valdivia, deseoso por fin de empujar la guerra con mayor ardor, fingió durante algún tiempo renunciar al proyecto de establecer una colonia en esta tierra extranjera; luego, aprovechando la seguridad que esta conducta había inspirado a los indígenas, hizo arrestar a sus principales jefes y los encerró en la fortaleza bajo la guardia de su lugarteniente Alonzo de Monroy. Él mismo, al frente de unos sesenta jinetes, hizo una incursión en el interior de la provincia para observar los movimientos del enemigo; pero éste, engañando su vigilancia, reunió todas sus fuerzas y vino, durante su ausencia, a asaltar la nueva colonia, de la que incendió las casas, devastó los campos y arrancó la siembra. Los colonos se retiraron al fuerte, decididos a defenderse hasta las últimas consecuencias. Mientras los españoles combatían en las almenas del fuerte, los caciques indios que Valdivia había secuestrado conspiraron para escapar; pero una mujer, cuyo nombre se ha conservado en la historia, doña Inés Suárez, deseosa de evitar un suceso que podría tener la más desgraciada influencia en el destino de la colonia, mató a estos prisioneros con un hacha. La principal fuerza de los sitiados era su caballería, que se les había vuelto inútil desde que los indios tomaron la precaución de atrincherarse tras empalizadas. Monroy, en tal extremo, no vio otro recurso que abandonar el fuerte y atraer al enemigo a campo abierto. Este recurso tuvo éxito, y poco después, cuando Valdivia se reincorporó a la colonia, los españoles recuperaron la ventaja y se dispusieron a levantar sus fortificaciones y completar las construcciones iniciadas. Valdivia fue nombrado entonces (1542) gobernador de la ciudad, y en calidad de tal hizo ejecutar a varios de los suyos que habían urdido un complot para hacer regresar a Perú a los colonos. Por la misma época, habiendo descubierto una mina de oro en el valle de Quillota, la hizo explotar bajo la protección de un fuerte que erigió en las inmediaciones. Al año siguiente (1543), ocho de sus oficiales, bajo la dirección de Monroy y acompañados por una treintena de jinetes, partieron hacia Perú con la intención de abrir una vía de comunicación entre ambos países. Los Copiapinos atacaron a esta tropa y mataron a todos excepto a Monroy y Pedro Miranda. Estos dos capitanes obtuvieron el perdón por intercesión de una india, esposa del ulmene de Copiapó, a quien habían prometido, como precio de este favor, que enseñarían a su hijo el arte de montar a caballo. Esta desdichada madre pronto se arrepintió cruelmente de su generosidad; los dos españoles apuñalaron a su joven pupilo y huyeron al Perú. Vasca de Castro, gobernador del Cuzco, informado por estos desertores del desamparo de los colonos de Santiago, les envió un destacamento de caballería al mando de Monroy. De 1543 a 1550, los

historiadores españoles sólo dan pequeños detalles de la guerra de los

quillotanes y los copiapinis con los nuevos colonos: Quemaron una

fragata que éstos habían construido en la desembocadura del Río-Quile,

incendiaron sus cosechas, tendieron emboscadas a hombres a los que

asesinaron y a mujeres a las que raptaron, se retiraron a los desiertos

cuando fueron derrotados y pronto reaparecieron con nuevas fuerzas.

Valdivia, por su parte, prosiguió sus proyectos con admirable

constancia; fundó en la desembocadura del Coquimbo, a 29° 55' de

latitud, una ciudad a la que dio el nombre de aquella en que había

nacido, la Serena, que desde entonces se ha llamado indistintamente con

este nombre o con el de Coquimbo. Sometió a los promauques, que vivían

al sur de Santiago, y encontró en ellos aliados que siempre le serían

leales. En la actualidad, la nación de los promauques está casi

totalmente extinguida, y sus escasos vestigios siguen siendo objeto de

mayor odio por parte de los araucanos que de los propios españoles. A

estos últimos se les designa, como ya hemos dicho, con el nombre de

huinca, asesinos, mientras que a los promeauques se les designa con el

de culme-huinca, miserables asesinos. En 1547, los araucanos destruyeron

la ciudad de Coquimbo, que los españoles, tan perseverantes como

valientes, se apresuraron a levantar. Ese mismo año, Valdivia viajó a

Perú en busca de la ayuda que había esperado en vano. En esta ocasión,

tuvo que exculparse ante el presidente La Gasca de los cargos que le

imputaban unos colonos a los que había pedido el oro que había llevado a

Perú. Durante su ausencia, su lugarteniente, Francisco de Villagra, no

sólo había tenido que sostener una lucha constante contra los indios,

sino que también había tenido que sofocar los gérmenes de una guerra

civil. Pedro Sánchez de Hoz, nombrado por una comisión real gobernador

de los países descubiertos al sur de Perú, se había opuesto al principio

a que Valdivia recibiera el mismo título. Obligado a ceder a la fuerza,

ocultó su posición hasta que se presentó una oportunidad favorable para

hacer valer sus derechos. Creyó encontrarla en ausencia de su rival, y

urdió un complot cuyo objetivo era hacerse con el poder que se le había

negado injustamente y matar al lugarteniente Francisco de Villagra. Pero

éste, informado a tiempo de lo que ocurría, hizo detener a de Hoz y a

su cómplice Romero y les cortó la cabeza. Habiendo sido derrotados

en varios encuentros los Molouches y la nación de los Cunches, Valdivia

pudo creer que toda la Araucanía se sometería a sus armas. Habiendo

atravesado los Llanos que se extienden al sur de la provincia de Arauco,

se detuvo en la confluencia de los ríos Cauten y Damas, en la latitud

38° 42', y allí, a una distancia de tres leguas del mar, construyó una

ciudad que dedicó al emperador.Pronto sabremos que el destino de la

Villa-Imperial no respondió bien al poderoso mecenazgo de Carlos V.

Valdivia esperaba sin duda, multiplicando el número de ciudades

españolas, consolidar la posesión de las provincias que había invadido,

pues le veremos fundar tres más; pero los acontecimientos han demostrado

desde entonces que, al dispersar así las fuerzas de que disponía, en

vez de unirlas en un racimo, cometió un grave error, cuyas consecuencias

iban a ser fatales. A sesenta y cinco leguas al sur de Concepción, en

una península formada por la desembocadura de un gran río en el valle

del Guadallanquen, Valdivia echó los cimientos de una ciudad a la que

dio su nombre; lo mismo hizo con el río que bañaba esta nueva colonia.

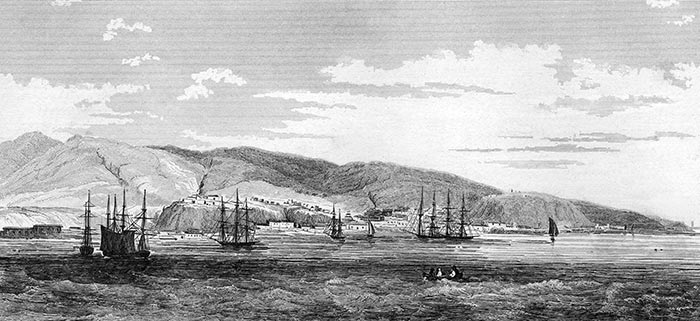

La rada de Valdivia es una de las más seguras y extensas de todo el

litoral. Apenas terminadas las primeras construcciones, el gobernador

envió a Jerónimo de Alderaeus a reconocer el interior del país,

remontando el río Valdivia. Habiendo llegado al pie de las montañas

nevadas, Alderaeus descubrió un valle donde las corrientes de agua

llevaban paquetes de oro, y habiendo hecho explorar los alrededores,

encontró varias minas del mismo metal, circunstancias que le

determinaron a detenerse en este lugar para fundar una colonia a la que

dio el nombre de Ciudad Rica, Villarica. Estaba entonces a 39 grados 9'

de latitud, a cuatro leguas de los Andes y a dieciocho del Imperial, a

orillas del gran lago de Tauquen ( No contento, sin embargo, con la posesión de tan vasto país, el adelantado quiso unir a él dos provincias situadas más allá de los Andes, cuya fertilidad y riquezas había oído elogiar, Cujo y Tucumán. Estas provincias, que hoy pertenecen a la confederación del Río de la Plata, formaron parte durante mucho tiempo de Chile bajo el nombre de Chile Oriental o Transmontano; fueron conquistadas en Valdivia por uno de sus lugartenientes, Francisco de Aguirre. Por la misma época, envió a España a Jerónimo de Alderaeto para tomar el dinero que correspondía a la corona por los productos de las minas y los tributos pagados por los chilenos. Añadió a esto parte del oro que le pertenecía, y había sumas considerables. Sus oficiales y soldados fueron todos ricamente dotados por este gobernador, que repartió entre ellos las provincias conquistadas, confiriéndoles el derecho de propiedad sobre los propios indígenas. Algunos de ellos recibieron así regalos de doce, quince o veinte mil indios, una soberanía tan ilusoria como peligrosa. Valdivia se había reservado una regalía de cien mil pesos (2.500.000 francos) al año. Alderete, que navegaba hacia la metrópoli, debía hacer a la corte una pomposa descripción de las riquezas de Chile, y pedir para Valdivia el título de marqués de Arauco. Este ambicioso jefe, deseoso de conocer por fin toda la extensión de las tierras cuya conquista se le había confiado, hizo equipar dos naves y dio el mando de ellas a Francisco Ulloa, con órdenes de avanzar hasta el estrecho de Magallanes y buscar la ruta más adecuada para la comunicación directa con Europa: el mestre de campo, el sargento mayor y el comisario. La metrópoli se enteró

con entusiasmo del éxito de la expedición de Valdivia, y en la efusión

de su alegría, el rey quiso que la capital de Chile, Santiago, llevara

el título de ciudad muy noble y leal. Religiosos pertenecientes a las

órdenes de Santo Domingo y San Francisco, monjes mercedarios y otros

regulares, acudieron a la ciudad con la esperanza de lograr muchas

conversiones entre los indígenas de Chile. Valdivia los instaló en

Santiago, en Concepción, en la Villa-Imperial y en la que llevaba su

nombre; pero los araucanos se mostraron muy reacios a abjurar de la

religión de sus padres; es más, concibieron un odio tan profundo hacia

estos religiosos que ni siquiera los querían como esclavos, y que

destruían a todos los que caían en sus manos. También se formaron en

Santiago y La Concepción conventos de mujeres pertenecientes a diversas

órdenes. Esta institución, en un país donde cada habitante era un

enemigo, tuvo resultados desastrosos; sirvió más de una vez de pretexto

para la guerra; los santos asilos fueron profanados, y estas desdichadas

mujeres, que se habían consagrado a Dios y a la virginidad, fueron

llevadas al interior del país, y condenadas a servir de concubinas a sus

captores.

La primera operación de Caupolicán se dirigió contra el fuerte de Arauco. Habiendo sorprendido a un destacamento de ochenta indios auxiliares que llevaban víveres a la guarnición del fuerte, utilizó sus ropas para cubrir a un número similar de guerreros araucanos, a los que ordenó avanzar hacia el fuerte, apoderarse de una de las puertas y retenerla hasta su llegada. Esta treta no pudo tener éxito, y la artillería de los españoles llegó a hacer tales estragos en las filas enemigas que Caupolicán pensó que debía alejarse del alcance de los cañones. Los sitiados intentaron algunas salidas y perdieron mucha gente. Faltos de víveres y municiones, decidieron abandonar el fuerte y retirarse a Purén, plan que llevaron a cabo con éxito en plena noche. Los indios, tras apoderarse de Arauco, destruyeron la ciudad y se dirigieron inmediatamente al fuerte de Tucapel. Los cuarenta hombres que formaban la guarnición también se retiraron a Purén. Apenas se había completado la destrucción del lugar abandonado cuando el capitán Diego Maldonado, enviado por Valdivia, llegó allí con seis hombres como escolta. Habiendo caído en manos de los vencedores, logró escapar tras perder a tres de sus hombres. El error que Valdivia

había cometido al dispersar sus fuerzas por diversas partes de la

Araucanía comenzó a dar sus frutos. Los indios, reunidos en número de

varios miles cerca de las minas, bajo la vigilancia de un centenar de

españoles, a veces incluso menos, aprendieron a conocer mejor a sus

enemigos y a temerles menos. Estos soldados europeos, vistos en los

campos de batalla, inspiraban un profundo terror a los nativos. Éstos

aún no habían aprendido el arte de domar caballos; luchaban a pie, mal

armados y mal vestidos, mientras que los españoles, armados con hierro,

largas lanzas, fuertes espadas y armas de fuego, protegidos por su

artillería y montados en excelentes caballos, tenían una inmensa

ventaja, que sólo podía equilibrarse por una gran diferencia numérica.

Pero de cerca no era así, y los indios se sonrojaron de su cobardía, al

ver a este pequeño número de hombres de rostro pálido y formas

delicadas, hechos de carne y hueso como ellos, vulnerables, expuestos a

la enfermedad, al hambre, a la sed, ¡mortales al fin! No son dioses",

les repetían los ancianos, "son hombres de la misma naturaleza que los

moluches, y que no tienen ni más valor ni más fuerza que ellos."Así se

extendía rápidamente la revuelta, cuando el propio Valdivia corrió a la

provincia de Tucapel, y encontró al ejército de Caupolicán atrincherado

tras las ruinas del fuerte que acababa de tomar. Diez hombres, que el

adelantado había destacado para reconocer al enemigo, cayeron en una

emboscada y fueron ejecutados; su capitán, Diego Doro, corrió la misma

suerte. .../... Detendré aquí la transcripción del libro. Si desea conocer el resto del libro, hágamelo saber ; entonces intentaré añadir algunas páginas...

El texto siguiente procede del Dictionnaire général de Géographie universelle de Ennery y Hirth, publicado en la misma época (1840 ) CHILE o Chile, una de las repúblicas de América del Sur, está situada entre los 72° y 77° de longitud oeste. (incluido el archipiélago de Chiloé), y entre los 25° y 44° de latitud sur. Limita al norte con la República de Bolivia, al este con los Estados Unidos del Río de la Plata y la Patagonia, al sur con la Patagonia y al oeste con el océano Pacífico. Su superficie es de 20.000 leguas cuadradas. La costa del Océano forma numerosos salientes y se eleva como una muralla sobre el mar profundo; los puertos son escasos. Chile está aislado de Perú por el largo desierto de Atacama y por montañas áridas, y de la República Argentina por la cordillera de los Andes. Su longitud de norte a sur es de 456 leguas; su anchura varía de 14 a 66 leguas. La Cordillera de los Andes, que domina esta larga y estrecha región, tiene 50 leguas de ancho y presenta en su configuración una espantosa imagen del caos. Sus picos nevados se elevan a 1987 toesas (Maypo - ~3500 m) y 3300 toesas (Descabozado - ~5900 m) sobre el nivel del mar. Un gran número de volcanes lanzan llamas o humo; tales son: el Copiapó, el Chilian, el Antoco y el Péteroa; pero como la mayoría de ellos están situados en plena cordillera, su erupción no es peligrosa para el campo, mientras que los frecuentes terremotos producen terribles catástrofes en Chile La posición de los Andes, que dejan poco espacio entre ellos y la costa, hace que el curso de los numerosos ríos que riegan el territorio de esta república sea extremadamente limitado; todos desembocan en el Gran Océano; su número se estima en 120; he aquí los principales, yendo de Norte a Sur: el Salado, que forma el límite entre Chile y la República de Bolivia, el Copiapó, el Huasco y el Coquimbo, que bañan las ciudades del mismo nombre; el Limarí, el Guillota, llamado también Aconcagua, y su afluente el Mapocho, y el Maypo en la parte central de Chile ; El Maule y el Biobío, principales ríos de este Estado, son navegables en la mitad de su curso; el primero sirvió de límite al imperio de los Incas, y el segundo separa hoy Chile de la Araucanía; el Chillán, que nace al pie del volcán de ese nombre; finalmente el Caulén, el Toltén y el Valdivia, que atraviesan la Araucanía. El clima de Chile es templado para su latitud y muy saludable; el aire es puro, y no se experimentan allí, como en otras partes del Nuevo Mundo, esos cambios bruscos de temperatura tan perjudiciales para la salud. Sus estaciones son opuestas a las nuestras. La primavera reina de septiembre a diciembre; es entonces cuando comienza el verano, cuyo calor es atemperado por las brisas marinas que allí se dejan sentir regularmente, y por la abundancia de rocíos, que dan a las plantas una prodigiosa fertilidad. Los vientos del norte soplan durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre; pero las lluvias, siempre de corta duración, sólo caen durante los meses de abril y agosto.

El suelo de Chile es desigualmente productivo; a lo largo del mar, el desierto de Atacama se extiende hasta Copiapó y Coquimbo; más al sur, la costa es árida lejos de los ríos, pero productiva cerca del agua corriente. Las estribaciones de las montañas, los valles y las mesetas están cubiertos de los más bellos bosques, y el suelo es fértil. En las montañas escasamente arboladas del norte se encuentran los distritos de las minas de oro, plata, plomo y cobre; pero los metales son mucho menos abundantes allí que en Perú y Brasil. Las minas de plata más famosas se encuentran en las provincias de Coquimbo, Aconcagua y Santiago; al igual que las de oro, han sido abandonadas a consecuencia de las guerras, y especialmente por la supresión de la polilla o corvée des mines. Los extranjeros, y en particular los ingleses, son los únicos que se dedican ahora a la explotación de algunas de ellas. Las provincias del norte producen las plantas y frutos de las regiones equinocciales, azúcar, tabaco, mandioca, algodón, añil, canela, pimienta, dátiles, etc., etc. Al sur del Maule, la vegetación es tan hermosa que Chile puede considerarse el jardín del Nuevo Mundo. Este país, donde ya no crecen el café, el azúcar ni el algodón, es el granero y el viñedo de Perú, y ofrece bosques de naranjos, olivos, higueras, melocotoneros, perales y manzanos. En esta región hay animales notables. Los bosques están habitados por llamas, vicuñas y vizcachas; la vicuña, de la que existen tres variedades, es el camello americano sin joroba; se utiliza como bestia de carga, su carne es deliciosa y se reproduce con una fecundidad que es una maravilla. El viscache se parece al zorro y al conejo; su pelo se utiliza en sombrerería. También están el guanuco, una de las variedades de la vicuña, el guemul, que es una combinación de caballo y burro, varias variedades de armadillos, el yaguaroundi y el pagi, el tigre y el león de Chile; el castor, común en las orillas de lagos y ríos, que no construye un hogar como el de Norteamérica, la rata lanuda (mus cianeus), la ardilla chilena mus ( manlinus ), y una nutria de cola comprimida. Entre las aves sólo mencionaremos el cóndor, el catharderoi, la aruba, el calquín, una especie de águila de tres metros de envergadura, la nanda, el avestruz; el cisne de cabeza negra, la trenca, un zorzal que canta como el ruiseñor e imita a otras aves, etc. Los insectos pululan en Chile; las mariposas se adornan con los más ricos colores, y las abejas silvestres depositan su cera y miel por doquier; de noche, especies fosforescentes iluminan los bosques, montañas y llanuras. Las serpientes, las grandes arañas y los escorpiones no son peligrosos para el ser humano. El comercio de Chile con Europa aumenta día a día, a pesar de la longitud de la travesía. Nuestro continente importa acero, mercurio, lana, sombrerería y artículos anticuados, a cambio de los cuales recibe oro, plata, cobre, lana de vicuña y cueros. El comercio interior consiste en alfombras, mantas, abrigos, sillas de montar, sábanas, granos, vino, aguardiente y cueros. Existe un importante comercio con Perú. La población de Chile es de 1.300.000 habitantes. Está compuesta por europeos y criollos, que viven en las ciudades, indios nómadas, mestizos y negros. Los criollos son altos, bien constituidos, vigorosos, llenos de inteligencia y actividad industrial; su servicialidad y hospitalidad son alabadas en Sudamérica. Entre los indios destacan en primer lugar los auras o araucanos; al sur de éstos se encuentran los wuta-huilliche, cuyas tribus principales llevan los nombres de cunchi, chonos, poy-yus y key-yus. Estos montañeses son de gran estatura; montados en pequeños caballos, a la manera de los tártaros, se reúnen repentinamente y marchan 300 leguas para saquear a sus enemigos. Todos estos pueblos indígenas son idólatras; su gobierno es una mezcla de aristocracia y democracia. La proporción entre estos diversos elementos de la población es del 9% para los blancos, del 26% para los mestizos y negros y del 65% para los indios.

La república de Chile corresponde a la antigua capitanía general de ese nombre. El aislamiento de este país entre el mar y los Andes, que sólo dejan cuatro pasos escarpados y casi intransitables, dificultó su conquista; Chile costó a los españoles más sangre que todas sus demás posesiones americanas, y los araucanos han conservado su independencia hasta nuestros días. Desde 1541, año de la aparición de Valdivia, hasta 1773, los españoles la conservaron sólo con las armas. Sin embargo, la disfrutaron pacíficamente en el momento de la ocupación de España por el ejército de Napoleón. En cuanto llegó la noticia a Chile, estalló allí, como en México y otros lugares, un movimiento revolucionario. El 10 de septiembre de 1810, los chilenos, cansados de la larga opresión de la metrópoli, que inmovilizaba su industria y su comercio, limitaba la educación y excluía a todos los nativos de las funciones públicas, se sublevaron y convocaron un congreso. El gobernador de Lima, aprovechando esta discordia, logró restablecer, en parte, la dominación española en 1814. El nuevo estado de Buenos Aires se vio conmovido por esta peligrosa vecindad. En 1817 el general San-Martín, con 4.000 hombres de este estado, cruzó los Andes, reputados intransitables, y venció a los españoles cerca de Chacabuco. Un nuevo ejército enviado por el virrey de Perú equilibró el éxito durante algún tiempo, pero San-Martin lo aniquiló completamente el 5 de abril de 1818, en los llanos de Maypo. San-Martín rechazó la presidencia de Chile, que le fue ofrecida, pero recomendó a su amigo, el valeroso general O'Higgins, nacido en Chile de padres irlandeses. Apenas libres de los soldados de la metrópoli, los chilenos pensaron en ayudar a sus vecinos y prepararon una expedición a Perú. Pero el país estaba tan agotado que hasta 1820 no pudo enviarse una flotilla comandada por el inglés Cochrane y que transportaba 5.000 hombres de desembarco. Este ejército salió victorioso de varias batallas y ocupó Lima en febrero del año siguiente. Sin embargo, en 1823 estalló una nueva revolución en Chile. O'Higgins, San-Martín y Cochrane fueron derrocados y el poder pasó a manos del general Freyre. Este nuevo líder reformó la constitución y en 1825 sometió la isla de Chiloé, una posición importante desde la que los restos de los ejércitos españoles preocupaban a la costa de la república.

Chile es hoy una república única e indivisible. El poder ejecutivo corresponde a un presidente designado por cuatro años, el poder legislativo a un senado elegido por seis años y a una cámara nacional elegida por ocho y renovada por octavos cada año. El senado está compuesto por nueve miembros, la cámara nacional por no menos de cincuenta y no más de doscientos. La persona de los representantes es inviolable. Son elegidos en las asambleas electorales. Son electores los ciudadanos de veintiún años que posean un edificio por valor de 1000 francos, o ejerzan una industria que requiera un capital de 2500 francos, o estén al frente de una fábrica, o hayan importado al país un invento o una industria cuya utilidad esté aprobada por el gobierno. Aproximadamente las mismas condiciones determinan la elegibilidad para los cargos de senador y diputado. Un Consejo de Estado permanente se encarga de todos los proyectos de ley, todos los asuntos importantes y el nombramiento de los ministros. La prensa es libre, siempre que no interfiera en la vida privada o en asuntos teológicos. La religión católica es la religión del Estado; está prohibida la práctica de cualquier otra religión.

El ejército chileno está compuesto por ocho mil soldados de línea y veinte mil guardias nacionales o milicianos. La escuadra consta de doce buques, entre ellos una fragata. Los ingresos ascienden a 10.000.000 fr. Desde 1826, Chile está

dividido en ocho provincias subdivididas en distritos. Estas ocho

provincias y sus principales ciudades son

|

El contenido de esta página está disponible para uso personal y/o educativo

Registro de derechos de autor contra cualquier uso comercial

de las fotografías, textos y/o reproducciones publicadas en este sitio

Véanse las explicaciones en la página "Inicio".

Site Map Research Calidad Links Contact